还记得动画片《Piper》里那只可爱的小鹬鸟吗?我们看到了它的成长,却没看到它成为了一只得以迁徒到远方的候鸟!在曾经读到报道中,一位美国作家黛博拉·克莱默(Deborah Cramer)就曾经向人类展示了这种候鸟与人类相互依存的关系。可惜,我们依然对于候鸟的一切知之甚少。

于是,为了提高人们对候鸟的认识以及开展国际合作以保护候鸟的必要性,每年的5月及10月的第二个星期六被设定为《国际候鸟日》。众所周知,砂拉越是观鸟圣地之一,不仅在森林里可观赏到特有品种的鸟类,也能在峇哥文丹海滨观察到特定的候鸟。既然这些鸟儿选择了在我们眼前演绎了一场场关于生命的奇迹,趁此机会,我们就来好好认识它们吧!

●人类与候鸟相互依存的关系

上述所提到的黛博拉·克莱默作家,她著书并把“红腹滨鹬”(Calidris canutus)当主角。此鸟正是动画里的小可爱,现实生活中,它们亦是生活在海滨的候鸟一种。如图所见,它们体型娇小,体重也仅有140克左右。但为了赶赴一年一度的北极之约,每年的单程迁飞距离竟长达上万公里。是世界上迁徙距离最远的鸟类之一。

随后,作家还发现到如此坚韧的小鸟数量却逐年减少,造成的原因和人为脱离不了关系。好比风暴和倒灌的海水正威胁着它们赖以生存的海滩,接着食物来源也因为人类的过度捕捞而缺乏。据估计,全球红腹滨鹬种群数量在三代之内已经减少了25%,并被世界自然保护联盟(IUCN)的红色名录列为“近危”物种。

她在接受访问时曾经提及,如果不保护鸟类的食物,就无法真正保护鸟类,毕竟当鸟儿吃不饱时,它们就无法增加体重,也就没有体力一路飞到北极。其次,如果不保护栖息地,就无法保护鸟类。况且事实证明,保护这些滨海湿地其实也是在保护人类自己。具有韧性的海滩可以抵御飓风的袭击,湿地也可以吸收一部分潮涌。有鉴以此,人类的命运是与动物交织在一起的。我们不仅是在保护它们的栖息地,也是在保护我们的家园。

●何为候鸟?

在鸟类中,我们常常会根据它们生活习性的不同,对它们进行分类。根据迁启习惯的不同,鸟类有留鸟和候鸟之分。我们知道,留鸟指的是终生生活在一个地方不动摇。那么,什么是候鸟呢?

顾名思义,候鸟其实就是随季节不同周期性进行迁徒的鸟类。而每年估计约有3万5000只候鸟,多达32个品种的鸟类,迁往南方避冬,其中一个避寒地点是砂拉越文丹海边,因此文丹被国际鉴定为重要的季候鸟路线之一。

不过一提到候鸟,或许你们都会想到冬季飞往温暖地区避寒的鸟类。其实候鸟不单单只避寒,也避暑。就特定观察地点而言,这些南来北往的候鸟可依照它们出现时间的不同予以归类,好比冬候鸟和夏候鸟。简单来说,冬候鸟和夏候鸟是同一种鸟类在不同地域,根据出现的时间而有的不同叫法。候鸟在它们避寒地被叫做冬候鸟,在它们的避暑地(繁殖地)则被叫做夏候鸟。

●候鸟迁徒的因素

很多动物都会迁徙,其中鸟类每年春秋两季的迁移过程中,迁移距离可从数百公里到数万公里。鸟类能飞越沙漠或海洋等难以停栖休息或补充能量的区域,因此被认为在因应迁移上,是演化最成功的一类动物。

问题来了,候鸟为什么要迁移?它们又是怎样准确无误地往返两地?从哪里来?要去哪里?是否所有族群都会迁移?为什么有些鸟迁移得比其它的鸟还远?什么机制促使候鸟在每年几乎固定的时间开始迁移?候鸟用什么方法在茫茫天际间往正确的方向迁移?等等,一直是科学家深感兴趣的课题,但迄今为止,仍众说纷纭,莫衷一是。

为何要迁徒主要还是归咎于四大因素,一是气候,不同季节鲜明的气候变化容易导致鸟类迁徒;二是温度,温度不仅影响鸟类本身的感受,同时也会影响食物来源;三是日照时间,当日照时间达到一定长度以上或以下后,会触发鸟类体内的某种反应机制,诱发其迁徒;最后自然是食物,它们之所以进行迁徙很可能纯粹是因为它们饿了。

而大家可能以为候鸟迁移的距离肯定很远。但其实候鸟迁徙的距离远近不一,近的几公里,甚至只是从山的南坡飞到北坡,远的却可以飞翔上万公里。例如,北极的燕鸥在北极繁殖,飞往南极过冬,迁徙的路途达2.2万公里,生命的大半时间都在飞行中度过。

令人百思不得其解的还有候鸟迁徙时,都能够极为准确地辨别方向。对这种现象的解释,专家认为候鸟能通过身体中像钟表似的感觉器官,在天空中计算太阳的位置,不断调整自身与太阳的角度,确定自己飞行的方向和路线。第二种观点认为候鸟是天生的“气象学家”。它们在飞行时,能根据气象条件,如气温、降水、光照等要素的变化,确定在居留地生活的时间长短,以及迁徙的时间。

第三种观点认为候鸟对地磁波的变化十分敏感,并能依据地磁波辨别方向。德国科学家曾经通过对鸽子的观察研究认为,鸟嘴本身就是活地图,许多有迁徙本领的鸟的嘴,均能感觉到地磁波的改变。因此,鸟类借助对地球磁场变化的感觉可以绘制“磁场环境图”,从而决定迁徙的路线和栖息的地点。

那又为什么不是所有的鸟类都成为候鸟?答案是迁移是必须付出代价的。例如迁移过程需要消耗大量的能量、可能遇到不良的天气、迁移方向定位错误、要适应不熟悉的新环境、并且与其它候鸟及该地的留鸟竞争资源等等。由此看来,关于鸟的迁徙研究不断出现新的课题等着人类去探索。

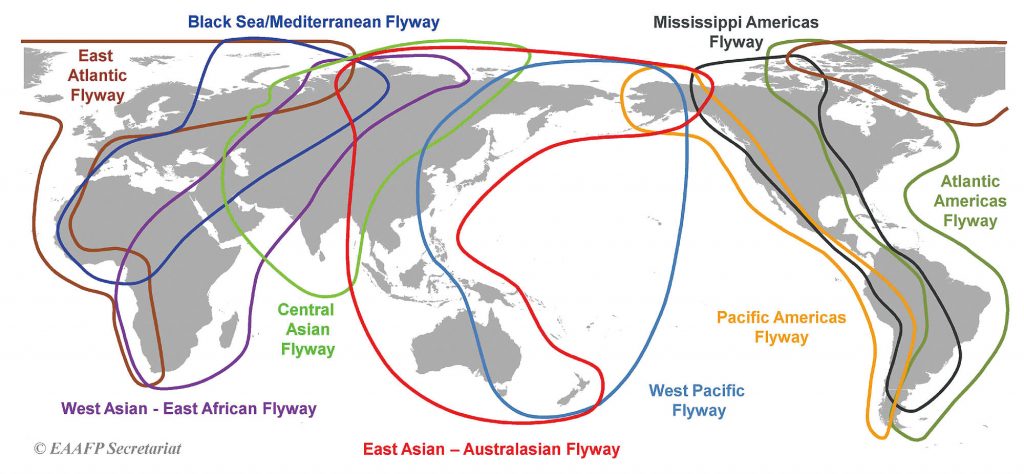

图10●候鸟迁徒路线

目前已知全球共有9条主要的候鸟迁徙路线,分别是:

1)跨越整个大西洋连接西欧、北美东部及西非狭长地带的“大西洋迁徙线”;

2)连接东欧和西非的“黑海/地中海迁徙线”;

3)跨越印度洋,连接西亚和东非的“东非-西亚迁徙线”;

4)从南到北横穿整个亚洲大陆的“中亚迁徙线”;

5)跨越印度洋、北冰洋和太平洋、连接东亚和澳大利亚大陆的“东亚-澳大利西亚迁徙线”;

6)贯穿整个南、北美洲太平洋沿岸的“美洲-太平洋迁徙线”;

7)贯穿整个南、北美洲中西部的“美洲-密西西比迁徙线”;

8)将南、北美整个东部连接在一起的“美洲-大西洋迁徙线”;

9)环太平洋迁徙线。

在全球9条候鸟迁徙路线中,东亚-澳大利西亚迁徙路线涉及22个国家,每年迁徙的候鸟有492种,其中水鸟多达5000万只,是9条路线中拥有的候鸟种类和数量最多,也是最拥挤的一条迁徙通道。

综合文︰薇恩

图片取自网络

砂麼東東

砂麼東東