人的幸福感与两个重大因子有关,一个是外在因子,另一个是内在因子。在事业上一个人对工作的满意度也透过这两个因子来达到,外在因子就比如:工作条件、工资、公司管理政策等,而内在因子,包括:成就感、认同感、责任等。我们会发现,当对外在因子的不满意都消除了,人还是会对工作感到不满足,这是因为内在因子没有达到满足。美国正向心理学家Peterson & Seligman(2004)指出如果人能运用个人的强项在工作、休闲、家庭生活等各方面,将能容易感受到真实的快乐及幸福圆满。

现在的社会中到处充满躺平族、对人生迷惘、对生命缺乏动力的人,身为心理导师,林培雄的主要职务就是协助他们解决人生的问题与困扰。面对这些迷茫中的人,他思索,除了处理问题之外,或许引导他们建立心理韧性,才是更有效果的生命营养素,当人的心理韧性变强时,幸福感才会产生。然而,韧性要如何培养?现代填鸭式教育模式只灌喂知识,并没有教导学生如何提取智慧,以在将来能实践在生活中,来应对所遇到的状况和困境。林培雄在心理韧性与幸福人生系列讲座中分享自己如何透过素质旅行来培养心理韧性。

现任职位: 减法旅行心理工作室执行长

高雄谘商辅导中心“张老师”特约心理、企训、团队动能训练、催眠师

专长课程: 经营管理、个人成长

●幸福与痛苦感形成

在更进一步了解韧性的培养之前,我们得先来看看,幸福感与痛苦感的形成。林培雄表示:“人生大多数困境的成因可以分为两种,一种是无常所致,而另一种是自找的。”无常是宇宙万物的本质,所有的人事物都会不断变化。而自找指的是,人在面对无常时,大脑的操作与智慧的应用。星云法师曰:“不比较成就高低,不计较拥有多少,抱持共存共荣的胸怀”。林培雄吸取大师的智慧,以‘比较’与‘计较’来解释人类大脑在思考时的所依据的线索与基础。

人类的大脑是经过生存竞争演化而来,大脑会主观去判断未来的可能性,因此人类是主观的动物,这有好有坏,主观能够提高生存机会,但是太主观会钻牛角尖。大脑会预演未来,当一件事情发生时,大脑会自动刻意去做‘比较’和‘计较’,以便掌握对客观现况的情报或线索,以及知道自己的主观感受。经过比较,人能看见两者间层次的不同,再计较自己的层次,能否接受它。我们通过这种方法来确认事物,再决定它是幸福还是痛苦的。因此,相同的困难有人会觉得幸福,有人觉得痛苦。这主要是我们自己决定的,而这个决定的过程会受到‘从众现象’的影响。当我们内在能量情报不足的时候,我们很容易从众,跟着主流,跟着别人做事情。如此,我们就看不到自己和存在的价值。

●教育历程重建生命

2008年,林培雄在屏东县大仁科技大学执教,遇上一群失去信心的学生。当时为了激发这些学生的能力,他特地为他们安排了一次健行活动,要学生们徒步全程100公里的南横公路穿越中央山脉。学生们背着行囊一路不断上下坡,在高海拔处经受严寒的袭击,双脚起了水泡,忍着皮破血流的痛,大家互相鼓励与支持,坚持走完全程到达终点。这一趟营造情境的教育历程,成功改变了那群学生们的成长心态,之后他们面对人生的态度变得积极、正向起来,也开始有信心和力量去面对毕业后的人生。

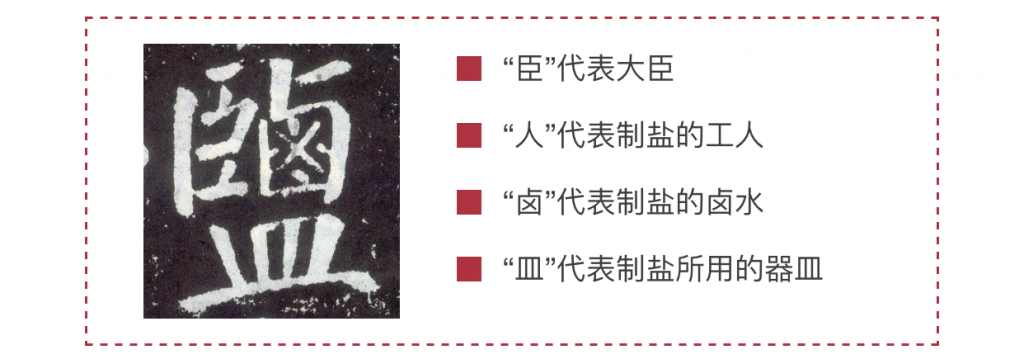

林培雄从他对企业二代传承的研究中发现,在东方社会中,情感连结对华人来说,是非常重要的元素。在学校里,老师一笔一划教导学生识字,孩子们认得字,却不懂得如何提取当中的精髓,将它们应用在人生道路上。他们对于文字所代表的事物缺乏情感连接,自然也传承不了古人的智慧。2016年林培雄办了一次“智取雪山减法旅行”,目的是带着父母和孩子一起学习亲子教养、沟通与社会行为。同时引导孩子多元智能探索与开发。旅行中的其中一个环节是到井盐参观,孩子见证盐的形成、采取与制作,了解了‘盐’字的内涵与意义。透过观察、体验、创思的过程,孩子能体会古人的伟大发明和智慧,这能激发孩子的学习兴趣,并发展学习技巧与奠定未来对学科学习的知识。如此,学习知识就不只是“死记一堆不相干”的东西而已。

●减法旅行调整心态

多年前,林培雄于自己的旅行经验中发现,旅行的实境体验能促进人的成长心态,将‘比较’和‘计较’的心做调整。于是他开始设计“减法旅行”,针对不同的对象比如:二代接班人、学生、乐龄人士等,安排不同的旅游行程活动,这种旅行的概念是,在旅程中让人们去见证一个大自然的力量或是对人类历史的反思,在扩充了身心视野后,他能有更多的资源作为参考,摆脱讯息不对称的问题,不会盲目从众,或是受主流价值观影响,这时他就有机会看见人生真正的存在价值。这样的顿悟能让人卸下心理的执着与束缚,压力顿然解除,身心灵因而轻安、自在、健康。于是心中幸福感提升。

有一次,他安排团员到古丝绸之路进行减法旅行,体会古人在荒漠中的体验。当团员们去到莫高窟,他们按自己的步伐去欣赏石壁上的画作,用心去发掘壁画所传达的智慧和含义。佛窟中有一类名叫供养人的壁画,所谓供养人即出钱发愿开凿洞窟的功德主、窟主、施主,他们都是古代敦煌很有名望的人,建造洞窟,供养佛祖,并保留自己的画像,希望后代子孙也能荣华富贵。解说员道了一句话:“供养佛祖,其实是供养自己。执着永世富贵,不如当下解脱。”这话犹如当头棒喝,敲醒了其中一位女团员的心,她当下顿悟,怅然落泪。年轻时,她为打拼事业,忽略家庭,最终丈夫与孩子都离开她。如今她发现自己一直放错方向,把比较对象弄错了,使自己卡了很久。这就是减法旅行发挥效果的一个案例。

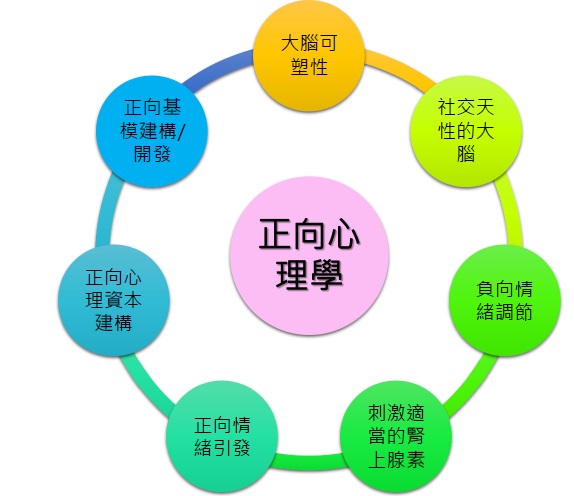

●建立正向心理素质

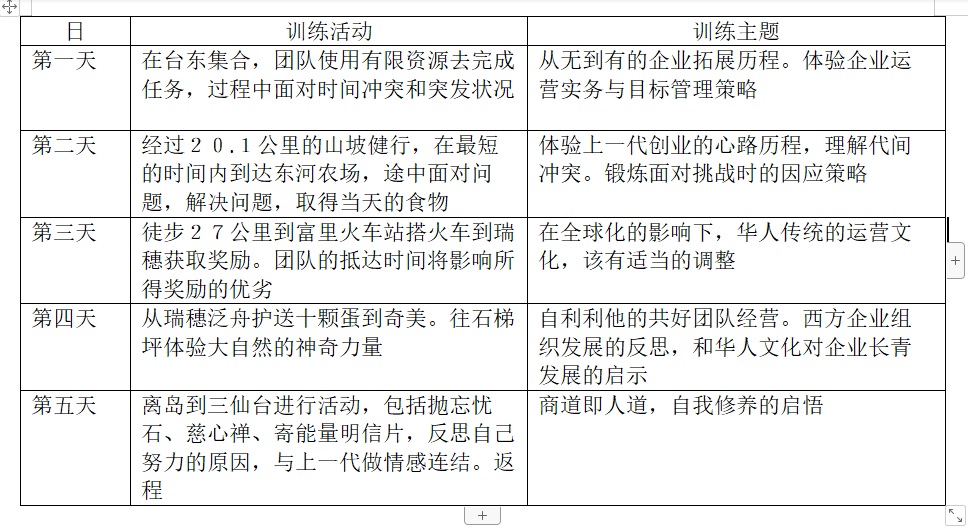

“减法旅行”以七个正向心理学的要点为基柱,即:大脑可塑性;社交天性;负向情绪调节;刺激适当的肾上腺素;正向情绪引发;正向心理资本建构;正向基模建构与开发,林培雄根据要点设计合适、有趣的挑战活动,制造情境来锻炼学员们的多种正向特质(参考图表)。他强调,不要告诉学员该怎么做,而是设计一个题让他们去体会,人会自动找更好的方法来解决问题。课程最好能贴近学员的生活,才能提高他们的参与意愿。他以“台湾花东纵谷素质旅行”为案例,示范如何培养企业接班者、弱势二代族群的心理韧性。

结语:‘比较’与‘计较’是人类大脑天生的本能,它可以制造快乐和痛苦,重点是我们必须要懂得善用它,再配合我们的强项特质,与心理资本,在人生各个方面达到内在的满足与幸福感。反之,则会成为我们的困难。

報道:戴舒婷

砂麼東東

砂麼東東