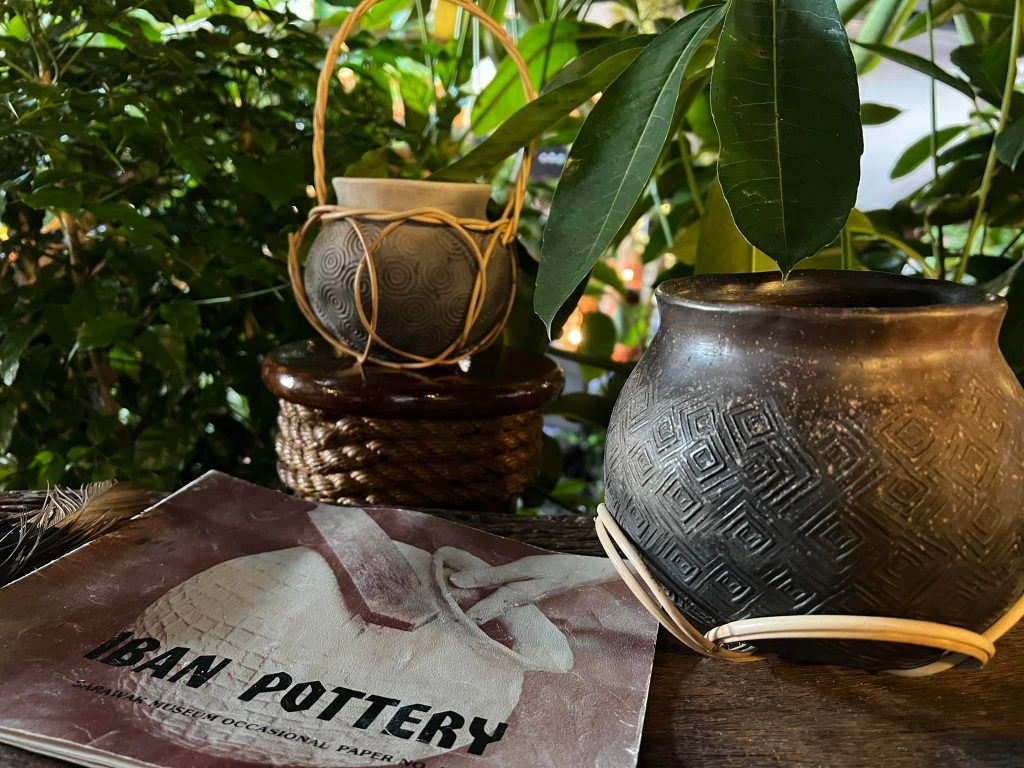

伊班族传统陶锅的特别之处在于,这种锅子不使用陶轮制作,球形锅体乃采用敲打方式制成。至于为什么是圆的呢? 因为圆才可以让受热更均匀。那当时的伊班妇女都用这些锅子来烧饭,而且越烧,这些器皿就越坚硬不摧。土著陶锅有一套独特的制作工具,即:藤环(Simpai)、圆石(Batu segala/ Batu bulat)、木杵和木桨(Penempa)。其中最令人好奇的莫过于木桨。要形容这个工具,最好的说法是——迷你版船桨,也可以说它是放大版饭勺。

陶锅制作步骤

陶锅的传统制法,大致分为四个过程,即:准备陶土、制作、印图及烧制。过去沿着河岸居住的伊班人从河岸挖取陶土,经过加工处理,变成可用于制作陶锅的材料。不过,现代本地陶艺师,包括娜碧拉都不以传统方式自己准备陶土,而是向本地陶瓷厂购买处理好的黏土,这样就能免去一道工序,省力省事。本地陶艺家张发光也表示,现代土著不会再去河边挖黏土,一来是因为他们不再制作陶锅,二来是这活并不能带给他们经济收入。

◆准备黏土

从河岸挖取陶土,陶土经几日晾晒后变得干硬,然后用木槌捣成细粉,过筛以去除石头和其他杂质或异物。将粉末与水混合,直至形成光滑的面团状粘土。接着揉捏陶土,去除土中的气泡,以避免陶锅在烧制阶段破裂。

◆制作

(1) 用手将陶土制成圆柱形。然后,用木桨拍打圆柱的一端,形成比圆柱直径大的平面以制作锅口。

(2) 将藤环放在平面的中心。藤环直径足以让成人年的手穿过,锅口的大小取决于藤环。将藤环外的陶土向内折叠,完全覆盖藤环并将其固定到位。这能让锅口在拍打过程中保持其形状。

(3) 使用小杵打击已嵌入藤环的平面之中心,持续打击使圆柱体形成空腔,续而形成圆柱形花瓶。圆柱体墙壁厚度需均衡,若壁面出现裂缝,便用拇指轻轻抚平。

(4) 将圆石(batu segala 或 batu bulat)放入器皿内,双手摇晃器皿,圆石在器皿内滚动,从而将内壁往外推压。

(5) 持续摇晃器皿,大约二三十分钟后原本的圆柱形花瓶就会变成球形锅具。

(6) 接着,用木桨轻轻敲打锅具表面,在敲打的同时,用另一只手拿着圆球伸入锅内,将圆球轻轻推向内壁,另一只手上的木桨必须对准锅内圆球的位置敲打。翻动锅子,敲打每个部位,使锅壁厚度均衡。

(7) 敲打的动作使锅壁厚度逐渐变薄,内部的推压和外部的敲打,使锅子不断扩大。手指把表面弄平,确保锅壁没有裂缝。视陶土湿润度来决定是否进行下一步,如果黏土湿度高,继续作业可能会导致器皿破裂。应将器皿闲置,待黏土稍微干一点才继续。

◆印图

(1) 锅子成形后就可使用木桨在锅子表面印上图腾。作法和先前一样,一手持圆球,一手握木桨在锅子表面敲打。

(2) 将图腾印满整个锅子主体的表面。在整个成型和敲打过程中,陶艺师用手指蘸水,以保持粘土湿润和可塑,并抚平任何裂缝。

(3) 图案完成后,用小刀小心地从锅唇中取出嵌入的藤环,然后用手指蘸水,再用木桨的圆柄使锅唇和颈部顺滑。

(4) 仔细检查陶锅是否有裂缝和缺陷。完成后,将陶锅置于阳光晒几天,让它变干。

◆烧制

(1) 陶锅变干后,便可开始进行烧制工作。依照传统烧制发,陶艺师会从森林或周边环境里取得有机物作柴,并用树枝搭建木围栏。

(2) 将陶锅在围栏中。起火前先将陶锅用烟熏制,以取出剩余的水份。

(3) 之后,将锅放在开放的柴火中烧制约半小时以使其变硬。

(4) 陶锅烧成后取出,在陶锅仍很热的情况下,立即浸入掺了samak树皮的水中。这个步骤能增加陶锅的防水性和使用寿命。

(5) 之后,将陶锅再进行烧制,直到其呈现出淡褐色,才大功告成。

●改善陶锅品质 更经久耐用

谈到传统陶艺的前景,她露出惋惜的表情,砂拉越这个多元种族的地方,具有丰富的民族色彩和传统手工艺,其中最为人知的是编织布、藤器编制、串珠、雕刻、峇迪等等,相比之下,传统陶艺很少被提起,相关的记载和学术研究也

很缺乏。陶锅并不像其他手工艺品那样,到处可见。

为了让传统陶锅与时俱进,更符合现代人的生活需要,她使用煤气窑来进行第一遍的高温烧制,然后再以传统方式低温烧制,如此制成的陶锅能具有古朴深沉的颜色,但比原本的更耐高温,现代人能将陶锅放在普通煤气炉上作烹煮用具。她希望加强陶锅的品质后,能引起人们会对陶锅兴趣,让这种传统陶锅重回到厨房里发挥其功能,以避免这种手艺没落。

笔者有话说:

古老的伊班陶锅,只要改用高温烧制,锅子就更坚固,耐热,耐用,若把传统手艺比作易碎的陶锅,陶艺师们能不能,以人作柴,以热诚为高温来烧制这一门传统,让它继续流传下去?不久前,汉阳街古晋中央警局附近挖掘出具有历史价值的陶瓷碎片,这些年该地多次发现古物,引起媒体与各界人士的关注。眼前,娜比拉正专心制作手上陶锅,这门传统手艺有千百年历史,具有看不见的历史价值,难道它不比那些挖掘出来的碎片珍贵吗?这或许有点讽刺,与其保护那些碎片,不如保护制作它的手艺,不让它失传,不是吗?

報道、攝影:戴舒婷

砂麼東東

砂麼東東