博物馆是巨大的知识的宝库,虽然现在各种科技十分发达,获取资讯的管道多而便利,然而,就像维基百科这样的网站也代替不了博物馆的角色。心理学研究表明:“阅读的信息,我们能记住10%;听到的信息,我们能记住15%;而亲身体验过的事,我们能记住80%以上。”因此,博物馆是除了学校、公园、森林之外,另外一个重要的学习和教育场域。博物馆多元的呈现方式,让大众通过听(解说员和解说机的解说、声音播放)、看(展品、短片、图像、文字、画)、体验(游戏、互动设置)、思考(问答环节、综合知识与体验,将见闻内化)的方式来学习。由此可见,博物馆的力量与重要性。

●多面向 叙述砂拉越人文历史

婆罗洲文化博物馆5个楼层建筑占地面积3万平方公尺,2至5楼为永久展示厅,楼层中央为扶手电梯及中庭,透过中庭玻璃窗可俯瞰市中心。中庭两侧为左右翼,以不同主题与展示设计向观众叙述砂拉越的历史、自然环境与民族文化。

1楼 大厅

1楼涵盖餐厅、纪念品店、置物柜、接待处、活动室、视听室与短期展厅等,非长期展示服务功能。目前,纪念品店、接待处和置物柜已开放服务,其他单位则会陆续投入运作。

2楼 儿童馆、艺术与工艺厅

二楼右翼的艺术与工艺展示厅目前未开放,左翼儿童馆以河流为主题,发展出其他次主题,生动活泼的呈现方式,让孩子或学生透过游戏活动增加对河流的认识。寓教于乐的游戏体验,激发孩子的好奇心与脑力开发,除了单纯的教育目的之外,也锻炼孩子身体协调能力。在“爱护我们的河流”单元中访客乘上小船,随着三面围绕的投影片,观赏砂拉越河流域的美景与丰富生态,认识上中下游的地理景观;宝特瓶时间轮透过手动转盘,解说宝特瓶450年的寿命;垃圾山让孩子体验被垃圾包围的感受;电子游戏教导孩子垃圾分类,了解资源的不足;音乐区是刺激孩子创意的单元,由回收物制成的乐器,向孩子与父母示范如何废物利用;看板解说让孩子知道垃圾去处以及如何爱护河流等。此外,还有河道守护者、船务、世界河流等单元。

3楼 人与自然的和谐

自然生态厅分为河岸、热带雨林及高原三个单元,从不同海拔高度地域切入,讲述砂拉越地方环境、自然资源、民族传统信仰、生活文化和谋生活动等,新颖多样的展示方式,让人沉浸于知识的大海里。河岸单元介绍居住在岸边,从事海业和渔业活动的马兰诺族与马来族的传统文化,以及他们从如何自然中获取生活所需的资源;热带雨林单元讲述的是沿河道与山丘居住的原住民,包括:本南族、伊班族、比达友族、普南族、加央族等,他们以渔猎和采集为生;而高原部分则展示依山而居的加拉毕与其他乌鲁族的农耕生活。这三个单元有很多重头看点,包括树棺、山都望神话、预言鸟等,展示文物包括雕刻艺术、工具、武器、服装等。

4楼 时代变迁

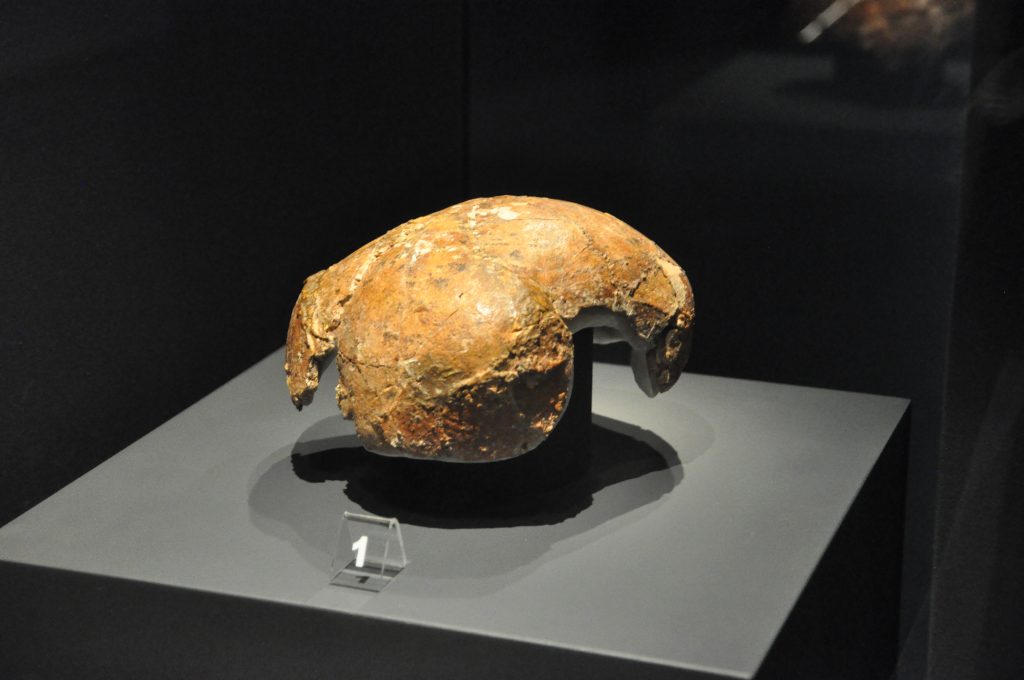

四楼展厅主要呈现砂拉越政治历史、演变与发展,展厅分为四个区块,即:考古发现、婆罗洲与外邦的互动及关系、白人统治时期、砂拉越崛起。展出文物包括,尼亚人文物、古石雕、军用武器、历史文件等等。与其他楼层展示厅相比,四楼的文物比较少一些,展示方式的活泼度也比较低,不过还是有一些重要看点,比如:仿造尼亚石洞、尼亚人骨骸等。

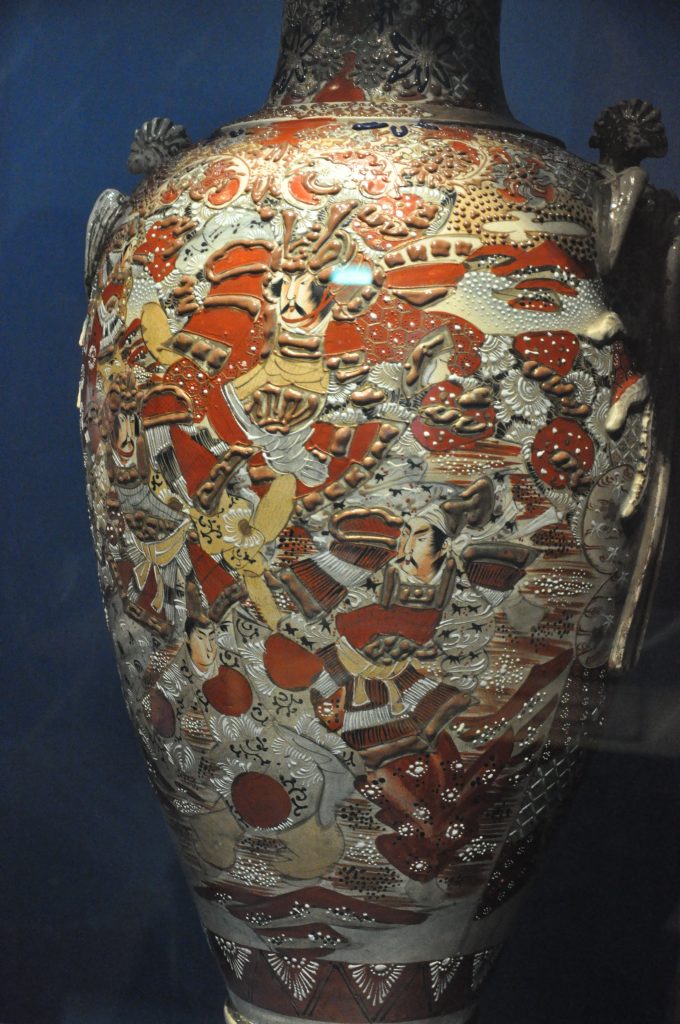

5楼 欲望之物

欲望之物是基本生活需求之外的物质和奢侈品,五楼展示厅分为四个区块,分别展示不同类型的价值品,即:贸易商品、手工艺品、神灵雕刻品、身份象征物,各式各样的物件与各种精巧的手作品,让人大开眼界,大饱眼福。贸易商品包括出口与入口物品:其中珠子、陶瓷器为舶来品,燕窝、海龟蛋、香料、犀鸟盔冠乃出口货品。手工艺品部分展品非常多,分别有多个种族的纺织品、编织品、藤器、篮子等。翼右展示厅以土著的神灵木雕显示土著在灵性与精神方面的追求和信仰,一副副似人面的木雕表现出威严与神秘力量,同时也展现出土著精湛的雕刻技术。展厅里浓郁的传统文化气息,着实让人感受到,手工艺的精神与价值。

●数码科技 吸睛展示

过去,博物馆给人的感觉就像一本巨大的书本,让人观看,供人阅读,待上半小时后,参观者就像书桌前的孩子般,失去专注力与兴趣。单调枯燥的展示方式叫许多民众对博物馆‘敬而远之’。随着电脑科技与其他新科技的诞生,人类学习、接触和认识事物的方式有了巨大的变化,博物馆与时并进做出改变与提升,以发挥其功能与力量,扮演好建构社区与教育民众的角色。婆罗洲文化博物馆的展示内容不仅丰富多元,现代化、数码化与科技化的展示方式与设计,提高参观者的五官体验,具互动性的展览,改变单向沟通/与被动的呈现方式,使参观充满趣味。

★声音+影像播放

博物馆的体验,辅以先进的视听和多媒体内容展示,创意加上精心制作与设计,让人不费心神来消化资讯,同时挑起视听众的好奇心与求知欲。博物馆在多个单元中设置了小型播放机,视听众戴上耳机或听筒,按钮启动,荧幕就会播放特定内容的短片,比如:虾酱制作、高原盐制作、马兰诺族木雕、本南族射猎技术等。三楼展示厅的河岸、热带雨林与高原单元的前端都设有巨大荧幕,重复播放影像,让视听众在观赏文物前,先对地方环境有初步概念。儿童馆中“爱我们的河流”影像播放,搭配小船坐位,制造乘船游河的体验与仪式感,成为受人瞩目的展示。

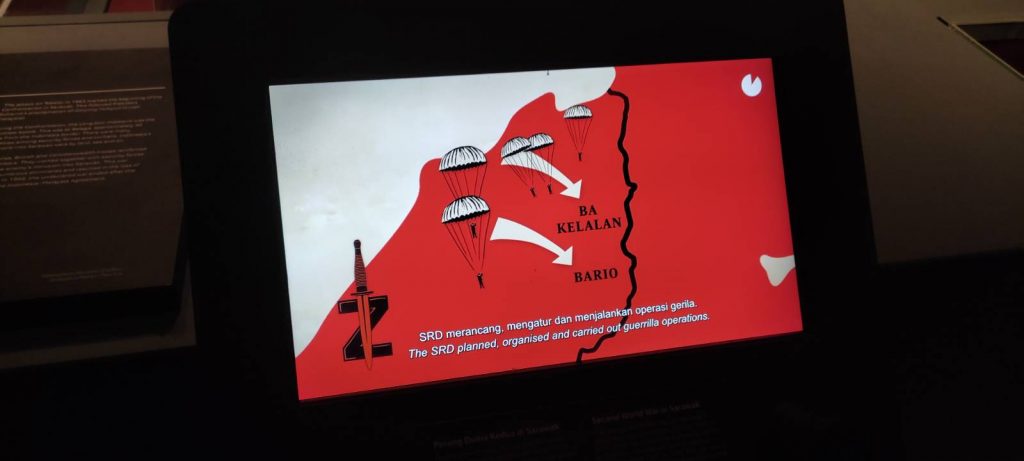

★图解、图示、动画

图解与动画使一些无法拍摄的画面和场景,可以已另一种手法来呈现,比如古老传说故事、二战事件等。三楼展示厅的《山都望公主》传说灯箱动画就是一个叫人惊艳的设置。

★互动性展示

博物馆在多个展区设置了互动性展示,这些展示需要视听众的参与来驱动,这不仅能增加博物馆与视听众的非直接互动,也让那个展览更活泼有趣。无可否认,博物馆因这些设置而精彩起来。

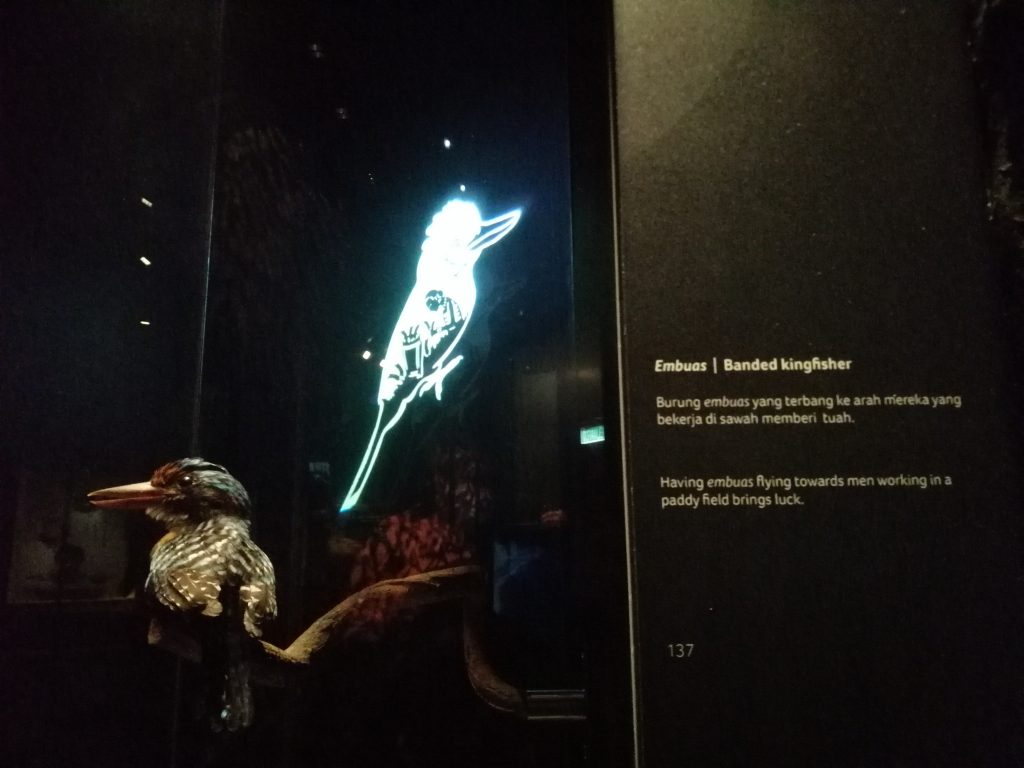

预兆鸟

古时候原住民信仰天地神灵,各种野兽飞禽是天地神灵的差使,鸟类的鸣叫声被视为预兆或警告。展示箱里摆置预兆鸟标本,触动按钮就会听到鸟鸣声,墙上也会出现与预兆相关的图像投影。沉暗的灯光设置营造神灵与森林的神秘氛围,凸显生物崇高地位,也表现了人类与动物和天地神灵的关系。

人体生命树

生命之树作为三楼展示厅的句点,提供的是一种身临其境的互动体验,荧幕上的长幅投影画面不断更换,访客站在指定位置上,‘森林’就会长出一棵树,这棵树就是访客的化身,以此方式让人明白自己也大自然的一份子,同时带出‘人与大自然和谐共处共造永续生态’的信息。

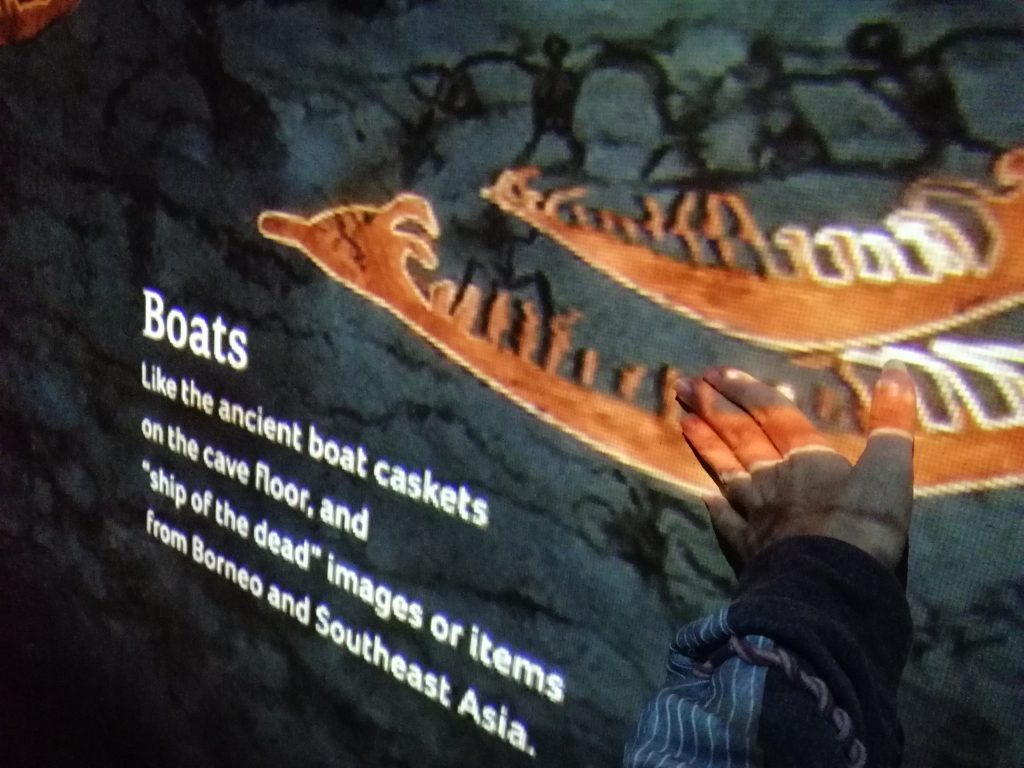

尼亚石画

访客触碰墙上石画,石画就会亮起,墙上也会出现相关简介,解释石画的内涵。

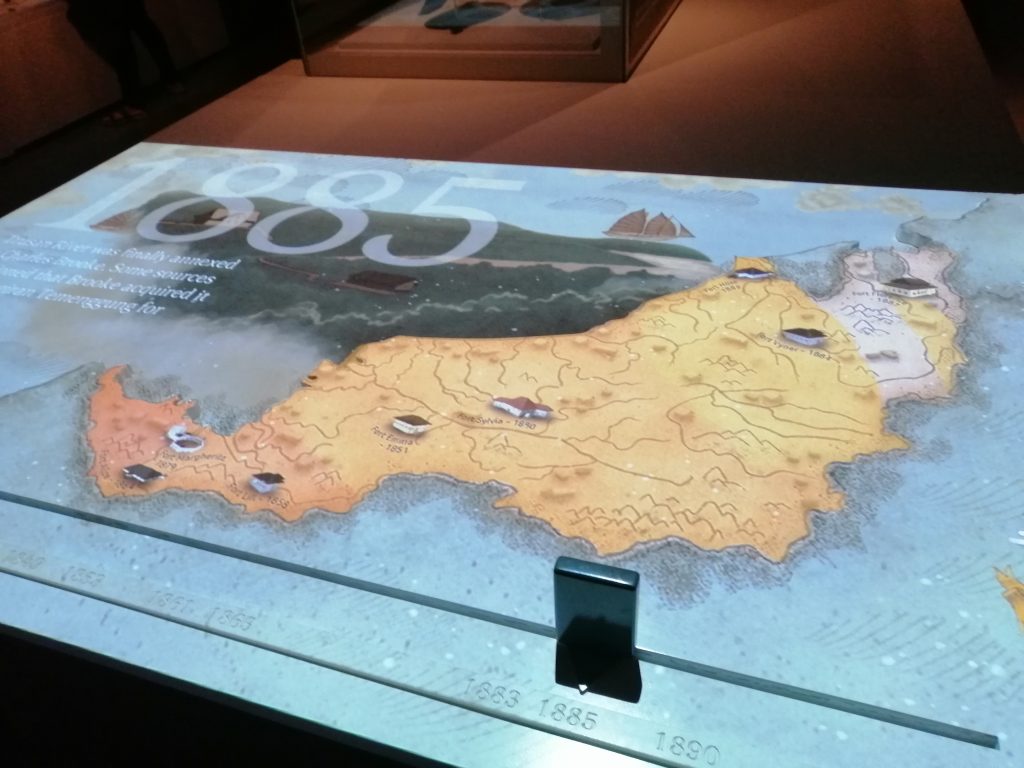

桌上地图

在白人拉者统治时期,砂拉越领土范围不断扩大,从原本的西部一角,慢慢扩展到上游内陆,史卡朗河、拉浪江、峇南河流域一个个成为砂拉越的一部分。访客通过推动桌上地图的把手到,地图就会出现变化,以图像和简短文字显示某年份历史事件与领土的扩增,同时地图上也显示白人拉者在砂拉越要塞建盖的军事堡垒。

时间胶囊本

时间胶囊本是一本巨大的电子书,简述砂拉越历史。触控的点子书投影在墙上,访客伸手在空中翻书,便能详阅。

物馆的新时代(下)

报道、摄影:戴舒婷

砂麼東東

砂麼東東