婆罗洲文化博物馆以新时代之姿闪亮登场,不仅现代化的建筑外观,让人耳目一新,馆内丰富多元的展示内容,结合了实体与多媒体的呈现方式,让访客透过五感体验重新认识婆罗洲。相信这种全新的体验,将会打破博物馆一直以来在大家心目中的刻板印象,并在心里重新定义“博物馆”这个名词。

博物馆是个巨大的知识的宝库, 虽然现代通讯科技发达,网路上的资讯应有尽有,包罗万象,然而,像维基百科这样的网站却也替代不了博物馆的角色。心理学研究表明:“阅读的信息,我们能记住10%;听到的信息,我们能记住15%;但所亲身经历过的事,我们却能记住80%以上。”博物馆多元的呈现方式,能让大众通过听(解说员的解说、音效)、看(展品、情景、图像、文字)、体验(游戏、互动设置)、思考(综合知识与体验,将见闻内化)的方式,来学习。由此可见,博物馆的重要性。事实上,砂拉越不只有一所博物馆,大大小小各类的博物馆加起来超过10所。趁着博物馆风吹起,不妨到各个大小新旧博物馆走一走,自我充实之余,也去接触一些未曾发现的事物。

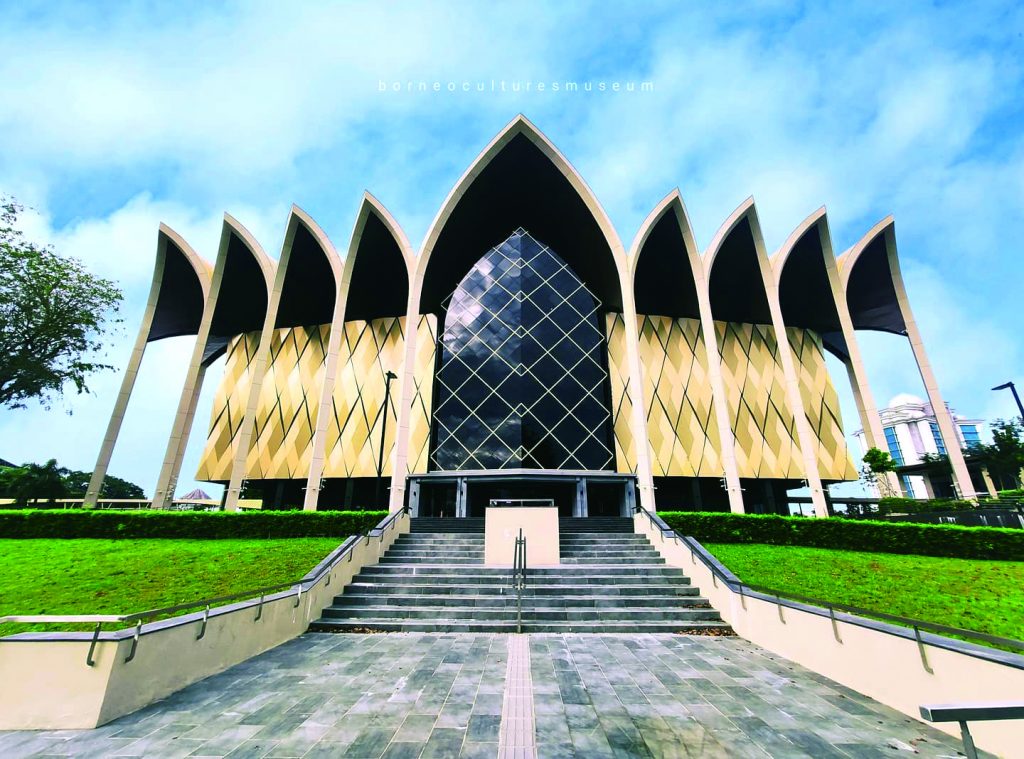

●婆罗洲文化博物馆(古晋)

全马来西亚最大,东南亚第二大的婆罗洲文化博物馆,于本月初开放予民众参观。这座现代化绿色建筑,外观富丽堂皇,占地面积3万平方公尺,5个楼层的展示厅各以有不同主题与展示设计向参观者“叙述”婆罗洲的历史、自然环境与民族文化。博物馆1楼涵盖餐厅、纪念品店、视听室与短期展览厅;2楼为儿童馆、河流环境厅、艺术与工艺厅;3楼的自然生态厅,以河岸、热带雨林、高原展示婆罗洲不同海拔的自然环境面貌;4楼为时光隧道,展示婆罗洲洞穴的形成与地理历史、婆罗洲与砂拉越的政治历史、演变与发展,5楼则以贸易及工艺为主题。婆罗洲文化博物馆的展示内容不仅丰富,现代化与科技化的展示设计,提高参观者的五官体验,互动性展览让参观充满趣味,改变单向沟通与被动的呈现方式。 (图片撷取自 婆罗洲文化博物馆 脸书)

● 砂拉越博物馆(古晋)

坐落在古晋独立广场以南小山丘上的砂拉越博物馆创立于1891年,原建筑只有现在规模的一半,后来几次的扩建工程,使它规模不断加大,从只有左翼,到后来有了右翼。过去这座博物馆是东南亚最早成立,也是收藏物最丰富的博物馆之一,其珍贵文物包括生物学家华莱士(Alfred Russel Wallace)所制作的动物标本。博物馆自四年起关闭以进行维修与翻新工程,其中一些文物迁移至婆罗洲文化博物馆,这座历史建筑将会做何用途?敬请期待。

砂自然史博物馆(古晋)

砂自然史博物馆就在砂博物馆隔壁的白色建筑里,目前自然史博物馆还在重新整理其文物与展品,不过依然开放给民众参观。馆内主要收藏一些与自然环境及砂拉越生物物种相关的文物及标本,包括过去放置在砂博馆中有生物学家华莱士所制作的标本、蝴蝶标本、鹿角、动物骨架等,馆内设置了一个迷你海洋走道,展示本地海洋动物模型与贝壳。

拉尼博物馆(古晋)

这所小型博物馆是以砂拉越王国玛格烈王妃为主角,馆内展区以生命阶段分为四个部分:家庭背景与童年、少女时代、砂拉越生活以及晚年生活。展示了王妃的文物,包括她的画作、衣物与手札复印本。这位鲜少在历史中被提及的王妃,如今以另一种形式回到砂拉越,像百年前她来到砂拉越时一样,终于有了最好的落脚点。透过这博物馆,这位传说中平易近人的王妃,再次贴近人民,让我们能够认识她。

文物收藏于此,供人观赏。

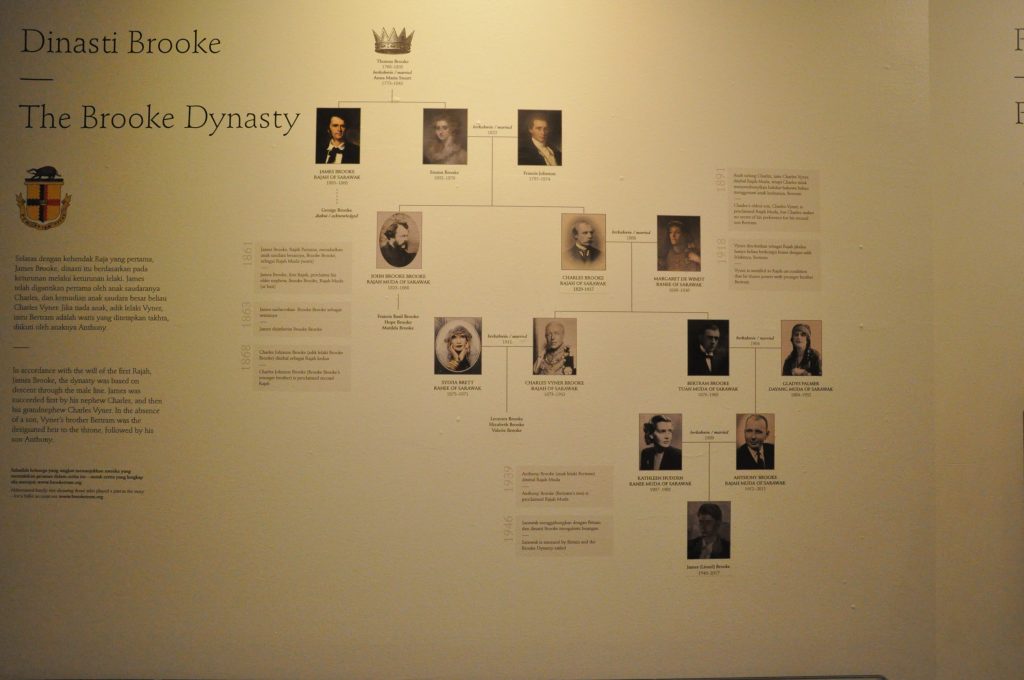

布洛克家族文物纪念馆(古晋)

布洛克家族文物纪念馆位于玛格烈达城堡,该城堡建于1879年,是白人拉者统治期建筑之一。2016年,在砂博物馆的支持下,由布洛克基金会赞助、经营及管理,古堡作为文物馆重新开放,向参观者讲述砂拉越王国与白人拉者的故事。馆内文物依楼层分作三部分:一楼是汶莱帝国时期的事迹,二楼是砂拉越国的成立与发展,三楼是王国后期事迹,包括日军侵占、王国的结束,成为英殖民地的过程。这所文物纪念馆无疑是本地人复习地方历史的好教室,也是游客了解砂拉越的第一步。

砂纺织博物馆(古晋)

砂纺织博物馆设立在古晋邮局大楼对面的The Pavilion Building里。三层楼建筑里收藏了砂拉越各个民族的传统服装、服饰、织布、编制藤具等等,其中包括了伊班族的PuaKumbu,马来族的宋吉,以及最古老的土著树皮衣。纺织博物馆让访客从服装与服饰的角度,来了解多种民族的日常生活、谋生活动以及如何从热带雨林里获取有用的资源的生存技能。另外,这座馆本身也是一栋非常值得参观建筑,这栋纽奥良克里奥尔联排别墅式的方形白色建筑于1909年建成,是砂拉越第一座使用钢筋混泥土建造的建筑物,也是砂拉越第一座超过两层楼的公共建筑,原为医疗中心总部。

华族历史文物馆(古晋)

砂拉越华族历史文物馆建造于1912年,建筑的外形与花纹具有英殖民建筑风格,原为华人裁判厅、后为古晋中华总商会的会所,在1993年时被重新规划为华族历史文物馆。馆内收藏许多上世纪的文物,展示了砂拉越华族的历史,包括早期的贸易路线、华族从中国各区南来的情况、华族在砂拉越的人口分布概况、早期的拓荒先贤、传统贸易活动、贸易组织和社群公会的形成、政治史以及华社在现代化多元种族的砂拉越所扮演的角色。馆内收藏不少华族乐器、玉片、明朝瓷器以及2 0 世纪初期华人惯用的物件。

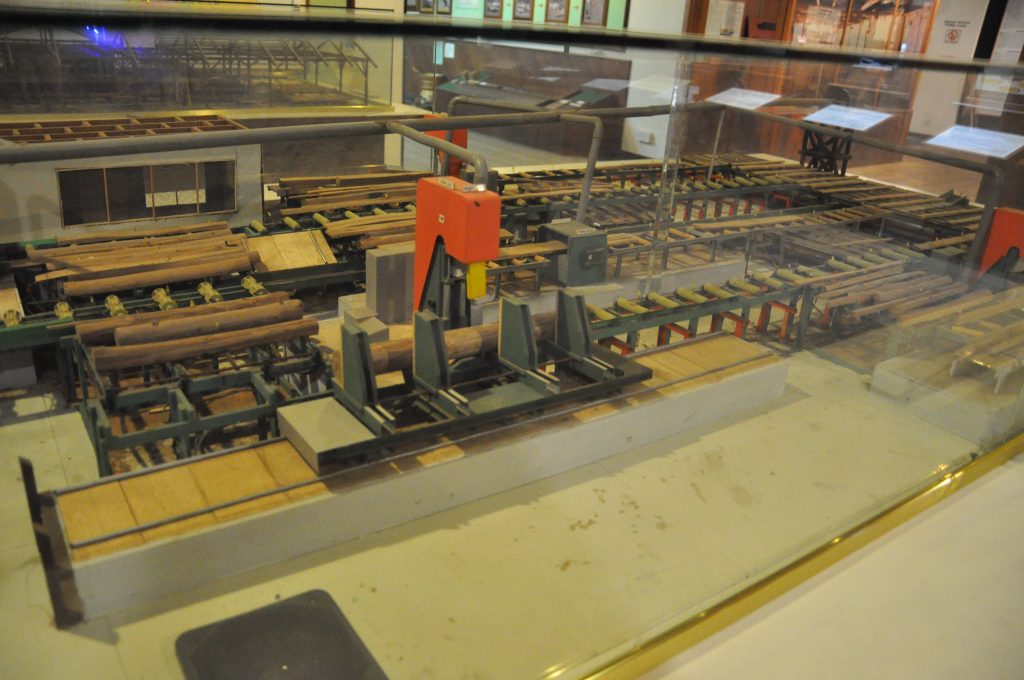

砂木材博物馆(古晋)

木材支撑砂拉越的经济发展超过半个世纪,但是我们对于这个工业知多少?砂木材博物馆设立在砂拉越州木材行业发展局(Pusaka)大楼底层,馆内主要展示与砂木材业历史与发展相关的展品与资料,几个分区以不同单元简单介绍关于林业的课题,包括:砂森林分布、砂森林野生动物、植物的组成、木材种类、森林产品、砂地形模型、伐木工作过程、下游工业、人民文化与生活中的木材、木材运输等等。虽然展馆规模不大,但能看到和了解到一些我们平时看不到的东西。对中小学生来说,这是一个不错的学习场域。

●砂伊斯兰遗产博物馆(古晋)

博物馆前身是所马来高等学府,1931年转为砂回教学院。1992年被规划为回教遗产博物馆,收藏与回教相关的多种历史文物,展示马来群岛与砂拉越伊斯兰文化历史,以及全球伊斯兰的发展史。馆内7个展示厅以不同主题分区,包括:砂伊斯兰教历史、伊斯兰建筑美学、伊斯兰科学,科技,经济,教育和文学、伊斯兰乐器与服饰、伊斯兰武器、装饰与餐具、古兰经收藏籍。

拉敏达纳博物馆(沐胶)

沐胶有两所很不错的小型博物馆,一所名叫Lamin Dana,另一所是Sapan Puloh,皆由迪廉村平民独立经营,这里是了解马兰诺人最好的课室。Lamin Dana在马兰诺语的意思是“传统屋子”,这间两层楼的马兰诺传统长屋是锁民宿兼博物馆,除了为旅客提供住宿之外,也是个小型展览馆,展示各种马兰诺族的日常用品、艺术作品、传统乐器与家具等等。在这里小住的访客,除了可以欣赏传统舞蹈表演,还可以乘小船参观村庄,观赏硕莪粒的制作过程,学习做马兰诺族的手工艺品,并能吃到马兰诺美食。到村里闲逛,看村民的日常生活,与他们谈话是了解沐胶更重要的一步。

沙班布罗博物馆(沐胶)

Sapan Puloh与Lamin Dana只有一个路口的距离。Sapan是主屋边的别馆,puloh是指小岛,Sapan Puloh位于两条河之间的三角洲,是馆主住屋的别馆,因而得名。虽然在规模上Sapan Puluh馆比Lamin Dana小很多,但这里的收藏品更加丰富齐全,也更加完整地介绍了马兰诺这个民族的历史、文化与传统,其中包括传统服装、节日仪式、

婚嫁和丧礼习俗等等。馆内的陶瓷器和手工艺品显示了海洋贸易对马兰洛文化的影响。

其他博物馆:古晋猫博物馆、砂美术博物馆、斯里阿曼遗产博物馆、峇南博物馆、林梦博物馆、尼亚考古学博物馆、美里石油博物馆

報道:戴舒婷

砂麼東東

砂麼東東