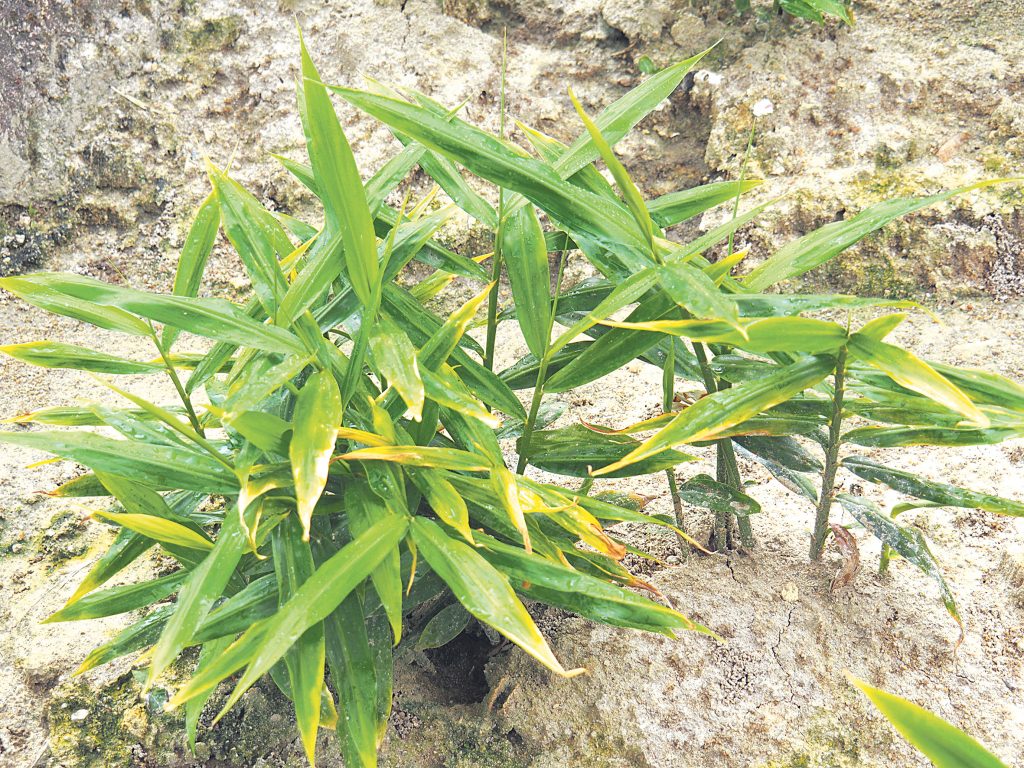

姜是多年生草本植物,开有黄绿色花并有刺激性香味的根茎,根茎可供药用,鲜品或干品可作烹调配料或制成酱菜、糖姜。茎、叶、根茎均可提取芳香油,用于食品、饮料及化妆品香料中。

姜一直以来是家里厨房,与柴米油盐酱醋茶一样重要的形式存在,常以不同形状入菜,如姜块作为各种菜的调味品,可炒、炖、焖、煨、烧、煮;姜丝入菜,可炒,拌;姜米入菜,可炸、熘、爆、炒等。

姜除了调味功效以外,有的还将嫩姜做成酱菜;有的姜用糖腌制成糖姜;有的加盐、花椒、醋腌制成酸姜;有的将生姜加盐、糖、柠檬酸、食用红色素等腌制后晾干,制成口感甜、香、辣、咸、酸的五味姜;有的用糖揉蜜浸渍成甜辣可口的蜜饯姜;还有制成桂花姜、冰姜、油姜、甜酱姜等。

药典记载

生姜入药,首载于《神农本草经》,列为中品。在《伤寒论》一书中,含生姜的方剂就有39首,可见医圣张仲景对生姜的应用是很重视的。

根据李时珍:“姜辛而不荤,去邪辟恶,生啖熟食,醋、酱、糟、盐、蜜煎调和,无不宜之;可疏可和,可果可药,其利博矣,凡早行山,宜含一块,不犯雾露清湿之气及山岗不正之邪。”

金元四大家之一李杲:生姜用途有四,一制半夏、厚朴之毒;二发散风寒;三与枣同用,益脾胃之气、温中祛湿;四与芍药同用,温经散寒。

中医硕士杨素雄表示,姜是很好的一味开胃进食药,也是很好的止呕药。在张仲景《金匮要略》中有一个方子,称为“小半夏汤”,里头只有半夏、生姜两味药,再加一味茯苓称之为小半夏加茯苓汤,对不管任何原因所产生的呕吐都有治疗效果。

他说,临床分析,这是因为半夏里面的生物硷,以及生姜里面的姜素,对大脑延髓的呕吐中枢产生麻醉抑制的作用,而达到止呕的效果。

视体质服用 勿过量

杨医师说,早前民间有种提倡吃“姜”的疗法,相信大家印象深刻。除了离不开吃姜,也推广用之,且还要大量吃、长期吃、不停的吃!其实,寒者吃之有益,热盛者吃之燥热也!不清楚体质寒热,常会发生负面影响。

“姜确实是一味好药,但不能过量服用,不可滥用,更不能当之神话。吃姜疗法的出现,让姜的魅力无法挡,以致街知巷闻,全天下人知晓,姜的价格也因此随之涨价。”

更不可思议的是,姜的功效被夸大其辞,他本身甚至曾目睹小贩在摊位前挂上字条,夸大姜的功效,写着管理糖尿病、通血管、预防大肠癌、防止辐射、燃烧脂肪,更可笑的一句“辣死癌细胞”,令杨医师看了这样的宣传手段啼笑皆非。

他说,姜的使用的确千变万化,如今也研发出许多产品,如姜粉、姜糖、姜汁、姜块、姜膏、姜母茶、玫瑰姜茶、香茅姜茶、姜酵素、姜油、姜汁啤酒、酱生姜等。

可避邪 无科学根据

关于姜的传说故事,“冬有生姜,不怕风霜。” “冬吃萝卜夏吃姜,无病消灾寿命长。”

杨医师也分享一个真实故事。一座远离医院的村庄,村民王某在忙完农活出过一身大汗之后,突然患了病,浑身发烧,头痛,无力,处于昏迷状态。

此时天已黑了,到医院得需两个多小时,看着病人在痛苦地呻吟,家人非常着急。这时一位上了年纪的老农说:“人家都说姜能避邪,还能治病,不如煮半碗姜汤让他喝了避邪。”家人赶忙找来生姜,煮了半碗汤让病人喝下。谁知后半夜病人出了一身大汗,病竟好了。于是,村民们便认为姜可以避邪。

针对此事,杨医师说,所谓“姜能避邪”是无科学根据的,半碗汤治好王某的病,其原因是人的身体在虚弱情况下往往易受风寒的袭击,病菌也随之侵入人体,在体内兴风作浪,使人出现头痛、发烧、咳嗽等。伤风感冒就是受了风寒,只要去掉风寒,病就会好。

生姜之所以有发汗作用,是因为姜中含有“姜辣素”,能刺激心脏和血管,促使心脏加快跳动,血管扩张,血液流动加快,进而使全身产生温热感觉。同时,流到皮肤去的血液增多,使身上的毛孔张开,从毛孔渗出的汗也增多,汗液不但把体内多余的热带了出来,且能振奋机能的抗病能力。

“王某干农活出了汗,毛孔张开,风寒侵入体内,以致出现头痛、发烧等症状;喝了姜汤出了汗,把风寒之邪驱逐出体外,王某的病自然也就好了。”

他说,姜含挥发油,并含姜油酮、生姜二醇等多种成分,对消化道有轻微刺激,可使蠕动增强,减轻腹胀,并具有促进消化液分泌、保护胃黏膜细胞、抗消化道溃疡、保肝、利胆以及消炎、解热、抑菌、镇静、镇痛、镇吐、防晕、增强免疫、兴奋呼吸中枢、祛痰、止咳等作用。而口嚼生姜可使血压上升,还能兴奋心脏、扩张血管、促进血液循环。

临床心得

杨医师也分享其临床应用生姜治风寒型感冒。

风寒型感冒

当风寒型感冒初起时,用老生姜7片、葱白头3枚、糯米30克共同煮粥。

煮法:先将糯米淘洗,加水300毫升,煮沸后加姜、葱,而糯米呈糜状即可。食时再加好醋少许,红糖适量,食完后,以被覆盖,候微微汗出,可以连服3次。

生姜大枣粥

鲜生姜15至20克(或干姜6至9克),大枣2至4枚。煮法:将生姜洗净切碎,与米、枣同煮成粥即可。功效:温胃散寒,温肺化痰。

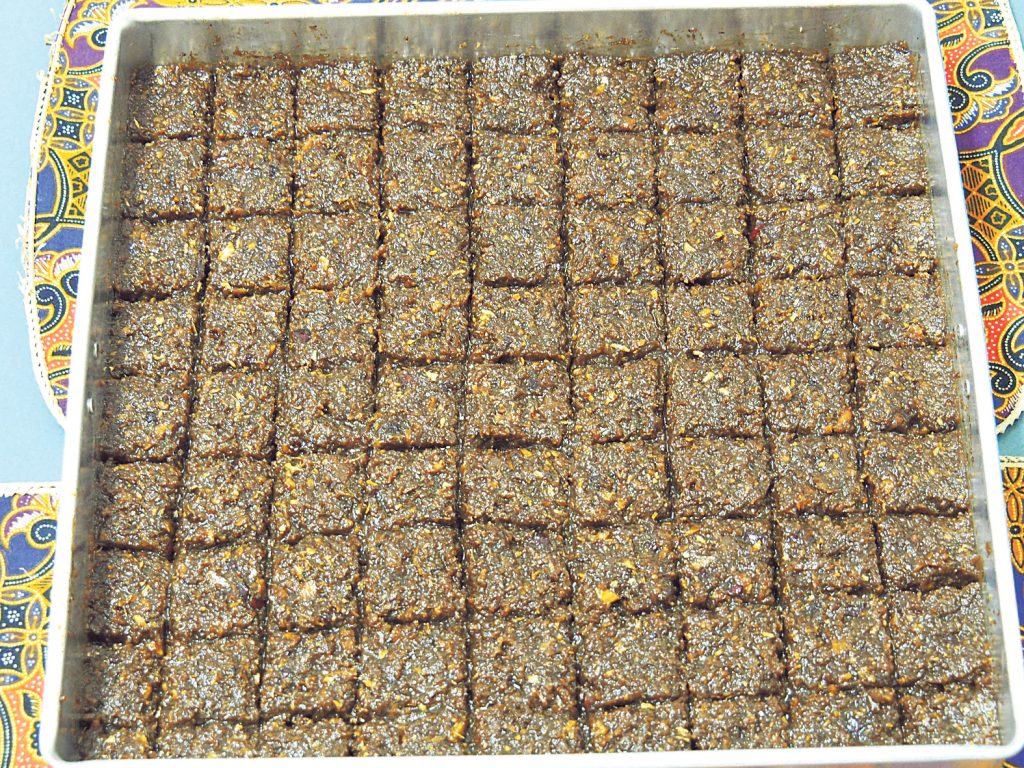

材料:老姜母2公斤,红糖600克,白砂糖400克,麦芽糖约一汤匙,清水两杯。

做法:

1)姜洗净切片。

2)全部材料倒入锅中煮至热度,即可开始拌炒。

3)炒约25至30分钟至糖浆浓密时加快翻炒动作。

4)若糖浆滴入水中变成立体糖球状,改成小火续煮约10分钟捞起过滤晾干。

5)存下糖浆熄火搅拌至起砂,捞起晾干。

杨丽华/报导

图片:受访者提供

砂麼東東

砂麼東東