每个人只要生活在一个社区里,都是社区的消费者,是经济系统里的一份子,而消费者是一个经济体系中最大的群体,具有巨大的影响力与责任。循环经济如果没有消费者、企业和政府的共同参与,将无法进行,也难以产生持久的变革。消费者是实现循环经济和可持续发展目标最强、最根本的驱动力,也是让企业和政府发挥作用的基础

在前几篇报道中,我们看到本地小型企业如何让一门生意以可持续发展的方式来运作,同时推动消费者加入“可重复使用”的消费模式。接着,我们了解了再生塑料业的发展、现况、技术与设备。之后,也看到本地包装制造业者主动研发可生物降解塑料,以助减缓塑料垃圾的问题。家具制造者也将旧木重新带回到消费圈子中,以保留材料的价值。这些生产者以各自的方法和能力,在负责任地生产,而身为经济体系中最大群体的消费者呢?我们有没有责任?我们该负起什么责任?

问题根源 过度消费

古晋Eco Lodge安亲班,将永续发展目标(SDGs)设为该机构的教育方针,并将《SDG12:负责任消费与生产》加入教育项目中,教导年纪12岁以下的孩童永续的消费模式。这真叫人感到讶异,永续发展与孩童有什么关系,消费又关孩童什么事?这个许多家长都不知晓的课题,为何孩子需要去学习?Eco Lodge创办人蔡文珮回答:“永续目标是我们的日常生活,是每一个人的责任。政府、生产者、商家、消费者,大家各有各的角色与责任,孩童也有他们可以负起的责任。”

在1 7项S D G s目标中,她选择以SDG12为核心,与其他教员一起设计教育方案,透过活动培养孩子对永续发展的认知与社交情感。之所以选择SDG12是因为她意识到,“消费”是种种问题产生的源头,多年来她和大家一样一直将资源回收,处理废弃物,但那都是在做“善后”之事,废弃物产生于过渡消费和不负责任的消费行为,与其善后,不如从源头来解决问题。只要负责任地消费,许多问题和环境污染都可以减少。

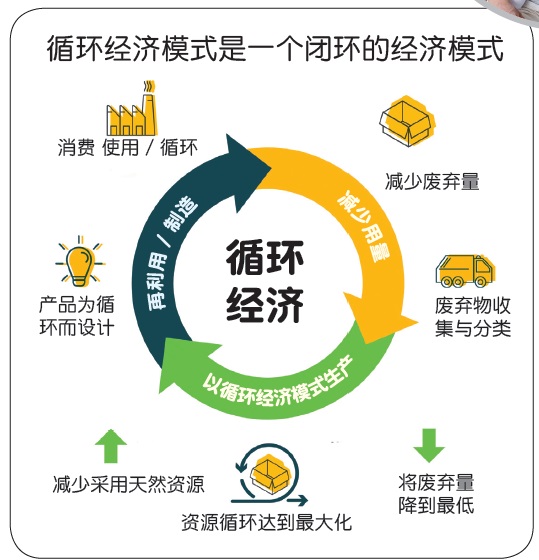

“他们虽不是购买者,但他们是消费者和使用者,他们也可以负责任地消费和使用。教会孩子什么是“需要”,什么是“想要”,从光盘的习惯上,就可以做到不浪费资源。(减少废弃是循环经济的目的之一)”蔡文珮的话不仅提醒我们,所有的大事都是从小事做起,也告诉我们,孩子有他们的一份责任,他们负起责任,大人也应如此。

购买决定 影响生产

消费者并不是只能被动地接受政府的规定以及商家所提供的产品和服务,消费者可以主动唤醒生产者, 透过拒绝购买有害环境的产品,来要求生产者提供友善环境的产品。从Polytech公司(再生塑料制造商)的再生塑料、郭丽安(包装制造公司)的可生物降解塑料和Brown Furniture(家具制造商)的再生家具的例子中,我们可看到,生产者只会生产有市场需求的产品。比如再生塑料的市场需求高,制造商就会生产更多树脂,供应给顾客。相反的,可生物降解吸管因为缺乏市场需求而最终停产,这显示了市场需求对产品的生产与供应的影响,以及消费者的消费态度对生产者的影响。

产品需要消费者的积极回应与购买才能持续生存,如果消费者趋向购买和支持本地绿色产品,这会鼓励更多生产者加入永续生产的行列,为市场提供更多绿色产品。而如果消费者不支持绿色产品,趋向购买比较伤害环境的产品,这会鼓励生产者继续以伤害环境的方式来生产,制造更多的碳足迹和污染。是消费者的购买喂养了产品,而且不单只是产品,消费者对循环经济的支持与参与,也能影响经济模式转型的成败。

消费者乃生产者伙伴

本地手工酸奶生产者YourgutBB以押瓶制度回购自家塑料瓶罐,鼓励消费者重复使用塑料瓶,在一年多年里成功减少一万多个塑料瓶的消耗与废弃,让塑料在买卖的圈子里持续循环,将产品和材料的价值长期保留在循环系统内。押瓶机制之所以行得通,除了是生产者的产品设计之外,消费者的配合也是主要原因之一。这让我们看到了,如果商家愿意延伸产品责任,对消费后的产品进行处理与处置,而消费者也愿意负起自己的消费责任的话,资源可持续循环是能做得到的

事。

在永续发展这条路上,消费者与生产者是彼此的伙伴,生产者绿色生产,消费者绿色消费,一方一步,双方合力、接力、鼓励,再加上适确的政策与引导,才能到达目的地。如果只有一方在跨步,这条路走不远。如果双方都只看重短期经济利益,只顾自己的钱包,不愿意多做一点的话,那么我们就只能待在起点上。

在砂拉越,没有经济回酬,消费者的回收意愿就不大。再生玻璃制造商CK再再提醒和强调,资源循环不能以金钱利益为出发点,因为再生材料价格必须低于原始材料,才能提高市场需求量,同时鼓励生产者发展再生业。大家持着手上的玻璃瓶,知道它有用途,但都不愿主动将玻璃瓶无偿交给再生者,所以玻璃再生业一直建立不起。消费者需要了解,大家都在向地球借资源,我们必须把资源归还。用完之后,还回去弄好了再用过,有借有还。

资源在消费者手上

只要一走到室外,我们经常都会在沟渠、水道、草场,甚至交通岛上看见散落的塑料垃圾。而在室内,午餐过后,办公室里的垃圾桶总是被一堆打包盒和饮料杯给塞满。是谁将它们丢到垃圾桶的?是谁没有让这些可再生材料回到循环系统里的?是生产者吗?是政府吗?不是,是消费者。

没错,砂拉越的废弃物处理承包商只负责收集垃圾,不负责资源回收与分类处理,这不完善的系统确实造成消费者和商家的不便。分类回收桶并非到处都有,这再度造成了资源回收的障碍。政府和承包商需在这方面做出改进。但是,即使没有这些便利,负责任的消费者还是可以自行做资源分类,然后交给回收站或回收商。消费者必须意识到,消费后的资源在自己手上,必须将它们传给回收商,再由回收商传给再生制造厂,资源才能循环再生。

一个消费者不只是一个消费者

这句话有两个意思,第一,一个消费者有可能不只为自己消费,他也负责为其他消费者采购产品,可能是一个家庭、一个单位或一个团体,那么这一个消费者的购买决定和消费模式就代表了其他人。第二,每个人在一个社会里,通常都扮演超过一个社会角色,例如: 蔡文珮除了是消费者之外,她也是教育者和一位母亲,她在不同的角色和领域上会接触到不同的人(消费者),并对他们的消费模式产生的影响。结合这两个意思,就是说,一个消费者的力量并不小,他能透过他的人际互动和社会角色发挥他的影响力,牵起蝴蝶效应。就像蔡文珮,透过教育工作积极对教员和学员们灌输永续消费模式,带动其他消费者来支持循环经济模式,达到永续发展的目标。

知识补充

负责任消费:消费者在购买、使用、保存和弃用消费品的过程中,秉持“负责任”的态度,尽可能全方位的考虑消费行为对社会的影响,如产品是否友善环境,劳动者是否得到合理公平的待遇等,并且通过这种选择信息的传递,促进企业生产和提供更符合社会健康、长久发展的产品。

结语:

《我们与循环经济的距离》系列报道究竟有什么意义,想要带出什么样的讯息?去年,笔者在研讨会中初次听闻这种经济概念,当下便认为,这是人与大自然和谐共生、共存、共荣的良方,是一件很重要的事。“循环经济”它听起来像高不可达的大事业,不是我们这些平民百姓所能干的事,但它事实上是需要百姓来做的事。笔者认为,对此不知不晓,将它看得很远就是循环经济与我们最大的距离。

循环经济是否真的那么难?是不是只是做场秀?为了知道答案,笔者走访中小企业,翻阅国内外书籍与报告,然后选择贴近我们生活的食物、塑料、家具为楔子,和民众一起探讨这个课题。笔者接着从中发现,其实循环经济没有想象中的那么遥远。但再生业者表示,燃油津贴是把双刃刀,它能补贴人民的生活费,但也会阻碍一些工业的发展。砂人口不够集中,也增加了资源收集障碍,使循环之路的距离拉长拉远。这不是几年就能达成的目标。

笔者问生产者,消费者在循环经济中扮演什么角色?有者半疑半讽反问,消费者能做什么?仿佛是说这不是过家家酒,不是百姓的玩意儿。笔者思索再思索,循环经济是谁的事?然后发现,它是大家的事,是一件没有百姓,没有消费者就做不成的事。

笔者再问生产者,怎样才能做到循环经济模式,他们的答案不约而同——教育。教育者蔡文珮道,教育是朝永续发展迈进最慢而最必要的过程,然而国家管理者想要的是立竿见影的效果,于是选择禁用的强制手段来进行,只治标不治本。

最后再告诉大家,2023年1月,砂公共卫生、房屋及地方政府部副部长程明智透露,根据砂议会的统计,砂拉越于2019年花费5千8百万零吉或34%的收入来管理和治理固体废物,2020年,该项费用减少至5千5百万零吉,占砂收入32%。他也说,大马垃圾回收率低,废物管理将耗尽议会财政资源。对平民百姓而言,5千8百万是多少,我们没有概念也无感,但若是将我们每月1/3工资用来作处理垃圾,恐怕大家会暴跳如雷。从前和现在,砂拉越依赖天然资源来赚取收入,掏空这片土地,难道就为了用1/3的钱来处理垃圾?我们还要继续这样下去吗?

消费者是循环经济

最根本的驱动力

报道:戴舒婷

砂麼東東

砂麼東東