说到马来西亚的循环经济计划,就不得不提到塑料工业,因为塑料工业是我国经济不可或缺的重要组成。国家统计局

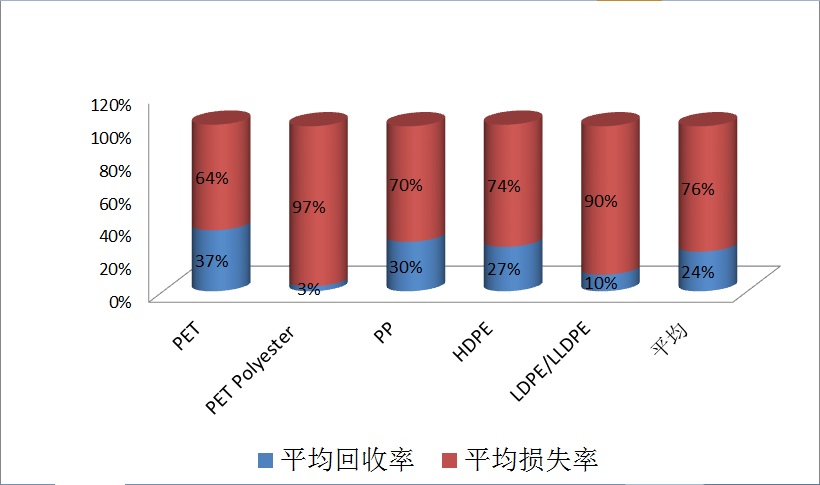

资料显示,2021年塑料工业为国民经济贡献了586亿2000万令吉,2022年618亿令吉,占了我国GDP的一大部分。但同时,联合国数据报告显示,塑料包装和一次性塑料餐具占据世界海洋垃圾量的一半,东南亚是世界海洋塑料垃圾的热点,而我国更是世界八大塑料垃圾贡献国之一。世界银行《马来西亚塑料循环市场研究报告》显示,2019年,我国共消费141万吨塑料,其中只有大约24%主要塑料树脂被回收再用,其余110万吨成为塑料垃圾,造成81%的塑料材料损失,这些塑料的潜在价值估计达1.1亿美元。

我国政府希望我国能透过循环经济模式,来实现可持续塑料废物管理目标,因此于2018年推行了《2018-2030年 零一次性塑料路线图》计划,并成立马来西亚可持续塑料联盟 (MaSPA),定下四项目标:

- 在2025年,通过重新设计、创新或替代(再利用)交付模式,识别并消除五种有问题或不必要的一次性塑料制品

- 在2025年,消费后塑料包装的有效回收或堆肥率达25%

- 在2030年,所有塑料包装可回收、可重复使用、可堆肥

- 在2030年,我国所有塑料包装再生树脂成分平均达15%

该计划推行了五年,现在进展如何?作为马来西亚土地面积最大成员,砂拉越有没有或是能不能跟上脚步?

砂再塑业努力十余年

东西马两地塑料工业在大趋势上差异不大。在实现塑料循环经济的路上,产品设计、回收和再生都是重要环节,砂拉越再生塑料制造业起步晚,进展慢,正规的厂家并不多(正规工厂按条规营业和运作,备有完善系统,确保生产活动安全、卫生、无公害。不正规者可能不具备这些条件),在马塑料制造商协会(MPMA)砂分会21会员中,只有两家正规再生塑料厂,一家在民都鲁,而另一家是古晋Polytech塑料有限公司。Polytech创办人,兼MPMA砂分会会长温云华,

于大约十五年前起,投身于再生塑料制造业,他先是在父母的资源回收中心设立塑料循环部门,后来决定自立门户,成立新公司建设工厂,他看准塑料工业在未来数十年的发展潜能,因此投入资金引进设备和提升技术,全面在砂发展再生塑料制造业。

马塑料制造商协会 (MPMA)砂拉越分会会长温云华,于2012年在古晋创办Polytech塑料有限公司,发展本地再生塑料制造工业。

机械循环直接再生

‘可再生设计’是循环经济模式其中一要素,是不是所有塑料都能再生?温云华表示:“塑料是一种可循环使用、可再生的材料,目前,除了多层或复合材料包装之外,所有消费后塑料都能循环再生成树脂,包括:PET、HDPE、PVC、LDPE、PP、PS、ABS、PC等。复合材料无法循环再生是因其中混合了多种材料,无法或不易分解。砂再生树脂制造业者皆从本地获得废塑作原料,而Polytech向一些中大企业和物流公司收集工业塑废,这类卖家的塑废种类都比较统一,一些公司或企业为追求ESG标准,也愿意配合他们的要求,先进行基本分类,延伸生产者责任,分担回收的工作。一些劣质、难清洗、种类杂的塑废他们都拒收,因为若分类工作太繁琐,员工成本大于收益,就不符合经济效益。

塑料循环技术主要分为机械循环(Mechanical Recycling)和化学循环(Chemical Recycling)两种,Polytech使用的是前者。废塑再生利用可分为直接再生利用和改性再生利用两大类。直接再生利用是将回收废塑分类,经机械刀切碎,清洗后熔融造粒,生产出再生树脂。直接再生利用的方法,广泛应用于农业、建筑业、基础设施领域。改性再生利用是将再生树脂合金改性、填充改性以及交联改性,以提高再生塑料的性能,制作档次较高的塑料制品,一般应用在汽车、医疗、家电、电子等领域。

循环技术并不难,难的是塑料种类杂多,生产原料不同,化学特性有差异,再加上不同塑料之间的不相容性,使直接回收后的混合物的加工性能受到较大影响。为提高利用价值,已收集的废塑需经由人工分类筛选,然后根据不同材料和不同要求进行加工处理。

塑料切碎后会按种类颜色

分开储存

清洗过程

再生塑料生产线

政府严格控管废排

再生确实是将消费后资源重用的一个好方法,但如果处理不当,再生过程恐会对环境造成污染和伤害。因此,环境局对厂商严格控管,时时上门突检,确保工厂作业符合环境局标准。以废排为例,该局视察工厂生产能力与装备系统后,限定这工厂每月可排出20吨经处理后的废水。

废塑再生前必须先以清水去污,目前工厂一天的用水量约200吨。厂内设有废水过滤系统,能自行处理污水。一条条水管沿着车间边缘连结到集水井和过滤系统,污水先后通过酸硷中和、絮凝处理、生物处理、活性炭过滤,恢复成可再利用的净水,回到系统中,再用来清洗塑废。这循环系统不仅有效解决废排问题,还节省水资源成本。至于空气方面,工厂并没有排放乌烟,无论是废塑处里车间,或是存放废塑的内外空间都没有异味,只有在熔融造粒部门才会闻到塑料气味,但并不浓重,并不像露天焚烧塑料的味道那样令人恶心难受。

污水通过水道流到集水井和

过滤系统,净化后重新

利用

污水通过水道流到集水井和

过滤系统,净化后重新

利用

污水通过水道流到集水井和

过滤系统,净化后重新

利用

再生树脂供不应求

回收塑废制成再生树脂后,售卖给本地塑料品制造厂。再生树脂与原始树脂混合,可以制成各种塑料产品,有些是同级回收,有些是降级回收。再生塑料的品质可分为几个等级,一般上,纯度越高品质越理想。以浅色或透明材料制成的再生塑料,其用途和市场需求比有色和杂色材料制成的再生塑料广大,有色材料通常与相同颜色或浅色混在一起。例如:HDPE桶再生出的树脂可用来制作其他需要相同熔融指数(MFI)的塑料产品。

再生树脂品质与原始树脂相当,而价格比原始树脂要低30%-40%,对制造商来说,采用再生树脂能够减少成本,增加产品在市场的价格竞争力。而对于环境来说,再生树脂能减少塑料污染,解决废弃问题,减少对石油的过度消耗(石油为生产塑料所需材料之一),减少温室气体排放,(每利用一公斤废塑料可减少约0.36公斤二氧化碳排放量)。有助于企业达成ESG指标。因此本地许多塑料制造商需要再生树脂。但是,本地的再生树脂供不应求。

Polytech每个月生产大约180到200公吨的再生树脂,以其工厂的规模与生产力,产量其实可以增加多三倍,创造更高营业额,但无奈的是本地货源不足,优质的回收塑料不够用。因此,近几年他向砂政府单位申请入口准证(AP),欲从外国进口废塑,以满足本地工业市场的需求。然而,他多次与官员交涉,申请始终不获批准。他感叹:“西马有60多张AP,砂拉越一张都没有,材料不够,我们要如何生产?”

塑废不是洋垃圾

听到要进口废塑,记者大感意外,根据《绿色和平》的报告以及《星报》报道,我国是洋垃圾进口大国,近几年洋垃圾该课题受各界与环保人士的关注。我国现在正为减塑而进行循环经济计划,何以还要向外国进口垃圾?温云华解释:“Plastic scrap并不是Plastic waste,scrap是有经济价值的材料,waste 是劣质垃圾。由于国外资源回收系统十分完善,塑料分类做得很好,因此从外国进口废塑,对再生厂家而言,不但能减少筛选分类的工序,还能获得纯度很高的材料,有益于提高本地再生塑料的生产量。”无可否认西马一些厂家为了压低成本,进口廉价劣质材料,货到手后发现那些废塑根本无法使用,最后只能丢弃,造成了环境污染。是这些不正规厂家的行为,导致一些正规守法的厂家受牵累。

本地材料不足,又不能向外获取,这会限制本地再生树脂厂家的发展,并对整个砂拉越的塑料加工业产生消极影响。为什么?“当本地再生树脂供不应求,本地厂家只能从西马购买原始或再生塑料,加上运费,生产成本就更高了,尤其是疫情后集装箱船运费大涨,增加了厂家负担,导致本地塑料品在市场上价格竞争力弱,厂家更难生存。而本地再生树脂厂,因无法满足本地买家需求量,客源流失,最终可能因此无法持续营运,而陷于瘫痪,整个行业也无法发展。

需优化塑料回收体系

那说回本地废塑,我们家家户户谁家没有塑料垃圾,怎么会不够用呢?对,塑料垃圾多的是,但有多少家庭会将垃圾妥善清理分类,交到回收商手上?我们的垃圾回收系统并不完善。本地绝大部分的家庭和消费者没有在家里自行进行垃圾分类,所有种类生活垃圾集在一起,等收集垃圾的承包商来载走。垃圾车只负责收集,不负责分类,于是垃圾就全部丢到填埋场,承包商按重量向地方政府收取处理费。

2019年,马来西亚一天的固体废弃物多达38,219吨,平均每人丢掉1.17公斤的垃圾,其中44.5%是有机食物,13.2%是塑料垃圾;2020年,塑料垃圾占古晋生活垃圾总量的12.06%。我国的资源回收率在2022年达到33.17%,与其他国家,新加坡57%,台湾57.29%相比,我们落后许多。这些数据也显示,我们有许多有经济价值废塑没有被回收。在另一边,需要这些材料的制造业者,苦愁材料短缺,无法增加产量。循环经济模式是由多个环节连结形成的闭环,若闭环无法形成,那就是环节没接上。在这节骨上本地消费者、废料收集者、回收商之间没有连结。这是目前的最大阻碍。

世界银行在报告中,对我国塑料循环经济计划提出建议,其中第一项是:提高使用后塑废收集和分类效率。让家庭塑废能交到制造商手上,化废为宝。

我国各类塑料回收率和材料损失估计2019(资料来源:世界银行)

小结:

再生是循环经济模式与线性经济模式最大的区别,因此再生工业的存在,直接影响循环经济的发展。除了本文中的受访者以外,还有几位不愿具名的相关业者,对循环经济课题给了消极看法。塑料业的生态环境欠缺支持性:材料不足、运费高涨、成本增加、同业竞争、管理单位的条条框框等种种状况形成一道道障碍,他们需要政府体谅、实际支持和协助。除了法规之外,还需要适用的政策来引导整个行业的操作。优化塑料回收利用途径,打通再生塑料上下游产业链,闭环才能形成。

报道、摄影:戴舒婷

砂麼東東

砂麼東東