欧美电影《困在情绪中的儿子》所演绎的是一个关于逃学拒学的孩子的故事。离异家庭的孩子,正值人生观与世界观建立的青春期,却承受着因父母离婚造成了巨大的心理伤害,导致他极为敏感。那些扭曲的情绪积聚起来慢慢将他碾碎、压垮,并逐步演化成无法愈合的心灵创伤。正处在叛逆期的尼可拉斯变得封闭,逃学,且有自残倾向。看起来不过是“不去学校”的问题,背后其实藏了孩子承受不了的重大内心伤害。

马来西亚学生辍学率怎么算?

初级教育

2017年 一年级学生人数 440,025

2022年 六年级学生人数 437,414

2022年 99.4%小学生完成初级教育2,611或0.6%小学生辍学

中级教育

2020年 初中一学生人数386,695

2022年 初中三学生人数387,160

高中教育

2021年 中四学生人数:373,943

2022年 中五学生人数:371,243

2021年 小学毕业生人数 446,428

2022年 初中一学生人数 406,504

资料来源:MOE’s Quick Facts 2022

通过这个简单的计算,我们注意到,即使是官方数据,到2022年,只有 94% 的儿童真正从六年级继续学习到中一。总体而言,以平均数字来看,平均在一年级入学的450,000 名学生中,只有 370,000 名学生达到中五,即 82.2%。平均有 80,000名学生辍学,占教育部学校学生的 18%。

教育部长的说法:

2023年3月22日,我国教育部长法丽娜西迪,驳斥非政府教育组织“为马来西亚”(Untuk Malaysia)估计国内有高达10万名学生辍学的数据,并不正确。她声称,该组织对“辍学”定义与教育部有所不同,前者的“辍学”定义包括了从教育体系辍学的学生,如:缺席大马教育文凭(SPM)考试的考生人数。而教育部则把“辍学”定义放在,原本就在教育制度内上学但未毕业或未完成学业就离开的学生。法丽娜也说明截至去年六月,我国小学生辍学率为0.07%,中学生是0.99%,按照我国人口统计我国幼儿园生有20万人,小学生268万人,中学生218万,大专生100万,也就是说我国有两万多中学生辍学。

想一想:上学这件事对孩子来说是推力还是吸力?

想一想:上学这件事对孩子来说是推力还是吸力?

常见拒学情况

三、家庭功能缺失 孩子成代罪羔羊

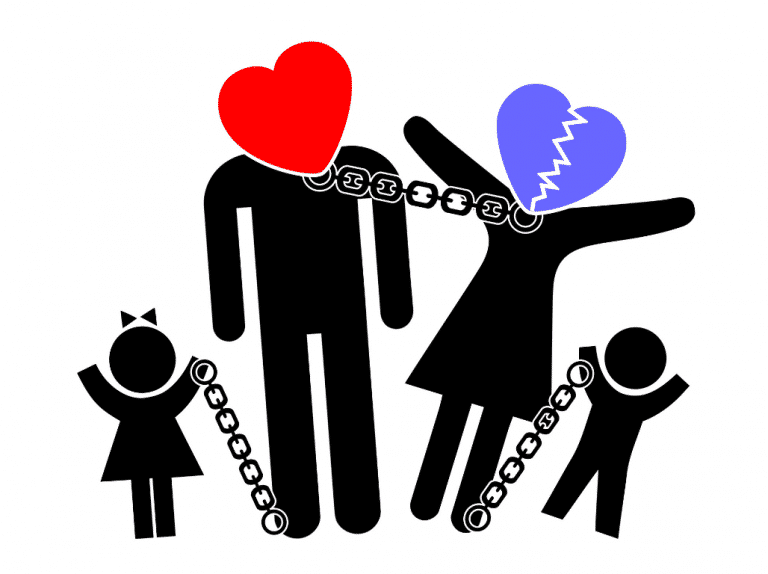

现代家庭结构随着世界急速的变迁而产生了多元的变化:结婚、离婚、再婚、不婚;双亲、单亲到多亲,家庭瓦解之后又再重新组合,家庭成员之间的互动模式、角色和关系改变,会导致家庭功能故障,甚至失能,而孩子会慢慢变成家庭系统下的代罪羔羊。孩子的行为往往与家庭和父母脱不了关系, 当家庭本身生病了,孩子只是这个家庭生病的症状而已,比如:有暴力行为的孩子背后有会打人的父母(模仿大人行为);会说谎的孩子背后有强势的家长(以说谎避免处罚);唠叨的母亲+沉默的父亲造就沉迷网络的孩子。有些家庭甚至有父母酗酒吸毒、家暴、虐待孩子、性侵等更加严重的问题。一个失能、欠缺支持性和正向影响的家庭,孩子很容易就会有行为偏差,经常触犯校规,品行分数被扣,孩子被停学,之后孩子就不愿意上学了。

‧参考对应方法:

因这种情况而拒学的孩子,十分需要心理辅导师的协助,因为孩子的行为是问题家庭和问题父母所投射出的影子,而家庭系统很难改变。这需要家里其中一个人采取行动来停止不健康的互动模式,这个人往往是这个家庭中,最有感情和感觉的人。由这个人先开始,打电话到辅导中心求助,有外在力量的介入,才能修复故障的家庭功能。

四、学业无成转向网络成瘾或啃老族

在林明申接过的拒学个案中,这类情况是最多的。孩子在学业上看不到自己的价值,感觉无成就感,反而在家上网玩游戏觉得自己有价值、人气高又能赚钱,他们很自然就从没有吸力的一边,转向有吸力的那一边,宁愿在家上网,也不要上学。这种个案在疫情之后特别多,这是长期上网课的副作用,过去一两年,孩子在家上网课,有些孩子一边上网课,一边玩游戏,在足不出户的情况下,上网更成了许多孩子唯一娱乐活动。在玩电玩的过程中,他们越来越熟悉游戏的技巧,看见自己越来越进步,越来越厉害。这种自信、厉害、进步、是传统教育里所缺乏的,在学习和日常生活中,他们找不到这样的成就感。恢复实体课后孩子在学校因为犯错被老师责备或处罚,他们更加无成就感,就更倾向电玩,不愿上学。

如明申一开始所说,拒学通常不是单一因素造成,而是多个因素相互作用,合力促成。有些孩子会出现这样的行为,可能背后还有其他元素的影响,比如:父母的溺爱,使孩子变父母,父母变孩子,孩子是家里的王,父母对孩子唯命是从。溺爱的情况有时也发生在离婚家庭中。明申分享一个案列:一对离婚夫妇在离婚后各自再婚,双方生活都过得很好,因对孩子感到愧疚,就不断用金钱和物质来补偿孩子,给孩子买四千多元的鞋子和名贵车子。孩子要什么只要开口就能得到,根本不必努力,只要继续啃老就好,父母给了这孩子任性的条件。这个孩子后来因为大学念不下去而来到辅导室求助。

‧参考对应方法:

和孩子一起探讨他喜欢上网或电玩的原因,如果他真的对电玩很感兴趣,那么他是不是有意往这方面发展,从事与电玩相关职业?如果是的话,就和孩子多了解这方面的职业机会,看看他对哪些有兴趣,有什么课程适合他,需要具备什么条件等等,一起计划接下来如何往该方面学习或发展。

五、赚钱比上学更有成就感

这种情况比较多发生在年龄较大的中学生或大专生身上。在疫情期间,很多孩子接触到一些金融投资活动或打工赚钱的机会。如果他们在校成绩不理想,上学体会不到成就感,在尝到了赚钱的甜头之后便不想再回去校园。许多父母在教导孩子的时候,常以“现在好好读书,以后才能赚钱”的说法来“勉励”孩子努力上学,这间接地对孩子灌输了一个概念:读书就是为了将来有赚钱的本事、读书的目的就是要赚钱。

如今孩子开始学会赚钱,他们可以理直气壮地说,自己不用上学念书一样可以赚到钱,既然如此,那就不必上学了。在明申接触到的案主当中,有不少孩子以外汇交易、金钱游戏(money game)等“钱滚钱”游戏来赚钱。有者在父母劝阻时,斥责父母挡人钱财,更怒言,若父母逼他复学,他就摆烂,考试交白卷。

‧参考对应方法:

让孩子知道念书学习是帮他找到未来职业的舞台,透过学校生活让自己与社会连结,有谋生能力,找到人生成就感,达成圆满生活,即:从事他能胜任的工作、找到他认同的价值感、向往的生活方式。

六、患上精神疾病而无法上学

儿童和青少年的心理健康是全球最被忽视的健康问题之一,包括东亚和太平洋地区。在马来西亚,年幼的儿童和青少年承受着心理健康不佳的沉重负担。根据 2019 年全国健康流动性调查(NHMS),马来西亚约有42万4千名儿童有精神障碍,但许多人没有主动寻求帮助。尤其令人担忧的是,估计每8名10-19 岁青少年中就有1名;每20名 5-9 岁儿童中就有1 名患有包括发育障碍在内的精神障碍。值得注意的是,自杀是15-19 岁青少年的第二大死因。当孩子无法上学或是拒学,父母请不要责怪孩子,也许孩子是处在精神健康状况不佳的风险因素中。精神疾病是一个很大的议题,成因有三:一、生理因素:内分泌失衡,遗传因素或服用毒品令大脑受伤;二、心理因素:认知扭曲,完美主义或急燥的心理模式;三、环境因素:压逼的环境压力因素。这三种因素,相互作用,造成孩子生病了。

案例:

14岁的小玲今年念初中二,过去两年的疫情中他一直在家上网课,疫情过后重返校园上实体课,不久后他就拒绝上学。与辅导师谈过后发现,原来小玲有“聚光灯效应”的困扰,对于被老师点名作答这件事心感焦虑和害怕。被点名就像站在聚光灯下,大家的目光都在自己身上,他害怕自己在灯光下出丑,丢脸。这个现象就像现实中,刚理完发的人会很怕被其他人留意自己,担心自己的缺点会被人留意到、自己的细少的出错会带来别人的负面评价。因此一个多月来,有时上学,有时不上学。

‧参考对应方法:

父母将孩子情况告知老师,请孩子和老师配合,小玲答应去上学,并完成老师交代的作业,老师答应三个月不点小玲上台作答。移除小玲的忧虑后,小玲就重返校园了。

当孩子坚持不上学

无论是拒学或中辍,行为只是一种表征,代表孩子某些状况他无法解决,需要进一步理解与协助。因此,不能把目标仅订在“让孩子一定要继续就学”,否则双方容易冲突、敌对或更挫败。如果孩子真的不想念书了,父母长辈不要有强烈的立场。了解孩子对未来的想法和方向,如果孩子决定放弃学业,选择工作,父母就提醒他可能会遇到的挫折,和孩子协议,让他试三个月,三个月后再和他一起探讨他的选择。如果孩子自己并不确定接下来要做什么,那就和他一起做兴趣测验、职业兴趣自测,或向辅导师咨询如何做生涯规划,陪伴孩子找到他喜欢也适合他的道路。

话说当年,一位家长认为孩子不是念书的料,既然孩子不想上学就不去,等孩子大一点到自家工厂当帮手就好。当时林明申问他,为何不是现在不去学校就跟家长到工厂上班?家长自嘲说,自己叫不动孩子,孩子整天就是爱玩手机,或许等他大一点有了女朋友,就会想要赚钱吧!明申说出他的顾虑,担心孩子在家呆久了会失去斗志,失去自信而颓废。家长只是笑笑而没有想要采取具体行动。三年后,家长再来向明申求助,原因是那孩子已经变成白天不出房门,也不让任何人进去,只有到晚上家人睡了,他才肯出来找东西吃,如果家长多说几句,他动不动就以结束生命来威胁家长别再逼他。因此明申提醒,别让孩子不上学又闲赋在家,鼓励他们找有兴趣的事来做,或是学习手艺。

结语:当孩子拒学,为人父母者大部分都会担心着急,表达出的关心有时太用力,变成责备,有时力太弱,变成放任。陪伴拒学的孩子,从放下成见、放下担心开始,用孩子的步伐,陪着他一起走。让孩子知道,父母不喜欢他不去上学的行为,但是不是不喜欢他这个人,让孩子感觉自己是被爱的,被接纳的,避免孩子自暴自弃。

報道:戴舒婷

砂麼東東

砂麼東東