早前大马教育部宣布,学校预计在9月1日开始分阶段返校上课。但综观我国已连续十多日来确诊人数都破万,加上许多的不确定性,导致家长和人民们都对开学日不抱任何期望。即便再多的质疑,我们还是需要重振生活,让日子过好,更重要的是,让疫情下的孩子和父母们能活得安逸一些。

疫情爆发至今,不难发现许多国家也正经历远距学习、远距上班的双重任务,与此同时也可看到部分家长边努力生活边努力在社交平台上“哀嚎”,一些单身的,或者还没生娃的,肯定无法理解当中的痛苦。不过若是局中人,看着这一片“呐喊”,无论是爸爸妈妈爷爷奶奶叔叔阿姨,肯定会点头如捣蒜,就像茫茫人海中找到了知音人,格外珍惜这些哀怨帖!

试想一下,要盯着小孩乖乖上课,还要辅导他们的功课,又要照顾衣食起居、外出采买,加上原有的工作,即使有三头六臂,也没有足够的时间和精力因应各方的各种需求。然而这时候,“过来人”的感同身受就非常受用,尤其是那些提早经历这种煎熬的国外家长,究竟是用什么法宝杀时间,化解无聊又抓狂的生活,重新找到人生的意义?

●大家都是这样过吗?

在全球各地已经先体验过远距上班加上远距学习的爸妈们,在各处留下了不无聊、不抓狂、让全家好好过生活的经验与建议。如果你正好是“呐喊”人群里的其中一员,或者也被孩子们折磨得不成人形,那么试试看呗!或许这些小法宝能将你们暂时拉出来,重拾信心再度面对生活的重重磨难。

1)让孩子打发时间、 暂离萤幕的花样多多

远距学习中的孩子,已经花了很多时间坐在萤幕前,如果可能,多让孩子起身、试试别的活动,不但可以舒缓身心压力,也可以打发时间,减轻大人的负担。

★小积木

自从全球远距教学以来,畅销的玩具也掀起了变化。这些玩具有些共同点,多半要大家一起玩、或是牵涉到很多手动DIY。首先是这种小颗粒积木,从MCO 3.0开始,就非常热销,许多网购平台都可看到它们的踪影!笔者也曾在烦躁的日子里,添购了两个,让日子过得充实一点。而且比起著名的乐高,它的价钱便宜很多,不仅如此,积木的数量越多,表示难度越高,一个如手掌大小的造型,往往需要花几个小时完成,非常适合给家长和孩子们打发时间。尤其看到成品时,满满的成就感,感觉就像再关个几个礼拜,应该也不成问题。

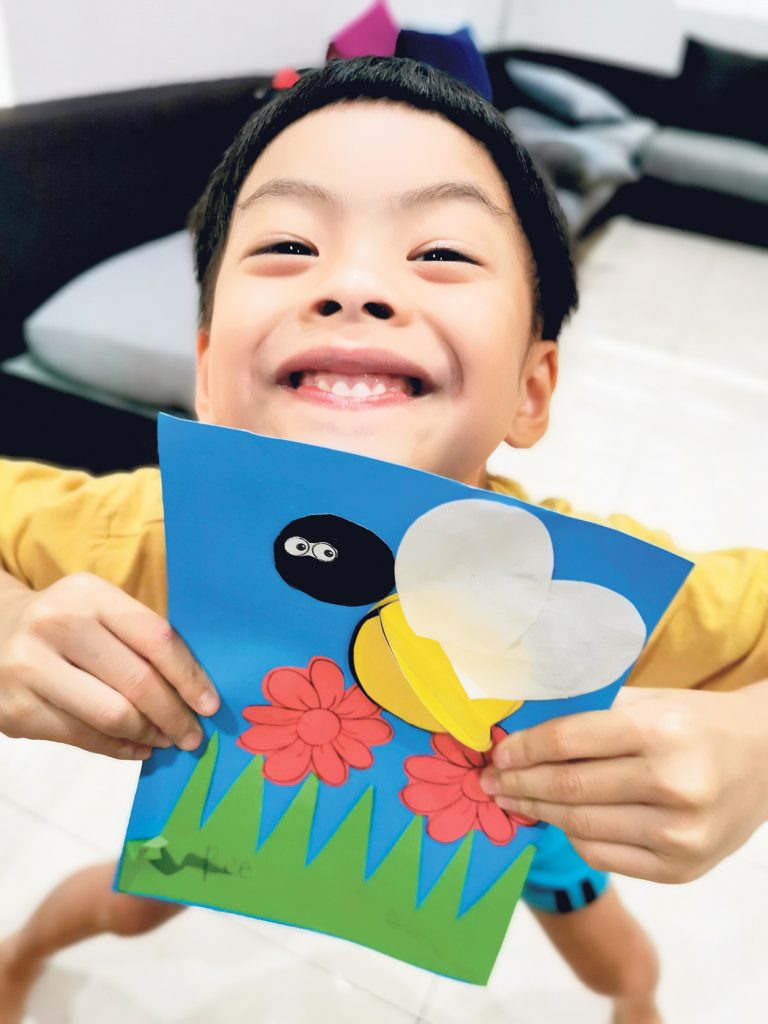

★动手DIY

自己动手做科学实验组、画册、画笔、各种彩笔、刺绣、让小孩创作的玩具、玩具书、绘本、字母和数学学习书、桌游、纸牌游戏,也都大受欢迎。

★时光胶囊

看电影或者连续剧,应该都会对这个桥段不陌生,没错,“时光胶囊”就像一种惊喜的回忆记录,让你将过往的一个小故事或小愿望,装进胶囊里,等时过境迁,才拆开这份留在时光里的美好礼物。其实国外学校都会带孩子做这件事,让孩子留下一些物品、图像或几句感想,记录他们这一段时间的遭遇与心情,留下历史与成长的轨迹,也思考对疫情与人类发展的反思。

如今防疫居家,老师们可以从网课上,指导孩子们如何自己设计属于个人的时光胶囊。而胶囊从小瓶子到圆柱形的大纸筒不一而足,如此一来,不但让孩子们参与,家长或者长辈们都可以跟着做,将自己所思所想,跟着孩子们的回忆,暂时存放在胶囊里。

在芝加哥的两个妈妈,哈吉斯(Stephanie Hodges)跟吉列特(Stacey Gillett)还发起了“在我们那个时代时光胶囊”(Once Upon Our Time Capsule)计划,邀集包括芝加哥公立图书馆、YWCA、儿童医院与芝加哥儿童剧院等单位,请更多孩子做时光胶囊,结集成为历史与展览,更可以让后代了解当下曾经发生的事情。

2)转念把握全家相处的时间

在疫情与不确定的前景中,能够全家厮守,共度危机,仍然值得感恩。相信不仅在国外,许多家庭如今都学会把握这段时间,全家一起尝试新的学习,甚至进行大型计划。例如,在家吃饭的时间变多了,就一起学烹饪﹔不然就跟着小孩子学些才艺﹔小孩们都在厨房学会了几道家常便饭,偶而下下厨,让爸爸妈妈歇息。甚至,采买不便时,还有许多人在家里开辟小小菜园,连种子和室内植栽工具也热卖。还有人趁着大家都在家时,一起进行简易的室内改造,不但留下难忘的回忆,也很有成就感。

其实家家都有本难念的经,很难一概而论,要求彼此尽释前嫌,相亲相爱。但,幸运的是,在艰难困苦的期间,我们有幸能陪伴彼此,珍惜与孩子相处的每分每秒,不必等到失去时,才懂得放下。尤其在疫情自主闭关自守的时期,去哪里都都限制重重,不正好是上天给我们陪伴父母、孩子、伴侣、宠物,经营自已的兴趣,与自已好好对话的最难得时光吗?念头一旦转,心情大不同。

3)爸妈先要振作﹐才能领孩子勇敢走下去

根据《纽约时报》报导,这段时间,身心都出现状况焦虑、甚至恐慌症的例子,不胜枚举。因为在疫情中,大人除了照顾孩子,还要面临其他、甚至更大的压力。像是不能或不敢随便出门,一出门就戒慎恐惧,不知道病毒藏身何处,担心被感染,就像是战时的心情,很需要彼此的支持与调适。

如果夫妻双方都在家,也还要面临更多的家务、分工以及彼此长期间在压力下相处的摩擦。还有人因此生计受到影响,担心不确定的未来,以及人际接触变得要互相提防的不信任。此时,父母要找到能讲述心情的人,认可这些情绪跟抒发这些担忧,彼此支持,去做能够管控情况、正面的事情。但记得,别在孩子面前显得焦虑失措,让孩子也害怕担忧,因为家中需要稳定、正向的气氛。

另一方面,爸妈们别忘了持续运动强身。《华尔街日报》针对宅在家的爸妈以及不同个性的运动习惯,刊登了一系列的运动建议,提醒爸妈要轮流休息与健身。虽然这段时间不能聚会,但可以跟朋友约好用视讯工具,一起看萤幕运动。不然空闲时,带着孩子一起到屋外打羽毛球,骑脚踏车,都能起到消耗体内负能量的效果!

4)行善助人,一起为生命找到新的意义感

在全球,疫情对弱势族群的打击更大。所以很多孩子跟家长在适当的防疫与防护措施下,一起发起了或大或小的公益计划。我国在这些时日来,也发起了“举白旗”(Bendera Putih)运动,让受疫情影响正常生活的家庭借此机会向大众或政府发出求救信号,以获取食物。而运动开始至今,起了许多连锁反应。许多地区都设了食物银行﹙Food Bank),更有不少商家、店家、公司也响应了这项活动,纷纷捐献食物。因此在这段时间,不妨让孩子们一起帮忙整理物资与联络。甚至年纪大一点的孩子可以主动帮忙慈善团体,将生活必需品和食物送到有需要的府上。当然,防疫措施还是要做好,保护自己,保护家人。

纽约州长谷莫Andrew Mark Cuomo在当地疫情快速蔓延,人们无助且需要帮忙时,曾演讲感谢各界的协助。他特别指出,在危难中,更可以看出一个人的品格,也会给孩子们深远的影响。当父母为了疫情奔忙时,这些善行不但是缓解孩子无聊与生活抓狂的解方,也会是给孩子体悟人生意义、恒久的礼物。

综合文︰薇恩

砂麼東東

砂麼東東