“如果我要离开人世,我希望可以走得优雅一点。”——《告别之前:我生命中最美好的一年》 苏珊.史宾赛温德、布雷.威特

伙伴把这本书借给我时,我没告诉她,这本书那书房书架上也有,只是一直没看,因为这本书的书名让人感觉明显的悲伤。然而,当我翻开它,真正进入苏珊最后的人生的时候,从头到尾都感觉很平静,不催泪,不承重,甚至感受不到苏珊生病的痛苦。她没有美化疾病,也没有深刻描述疾病,这大概就是她想要留下的优雅。我想,这本书是她留给她丈夫和孩子很棒的一件礼物,往后想起她时,拿出书本就会感觉她在身边。

我当过关怀志工一两年,看过一些病人生前的日子,坦白说,几乎没有一个像苏珊那样过得很有品质,大多数的人确诊后,大部分的时间都是用来治疗,待在家里或医院,躺在床上,看不见天空,几乎没有人会如没生病时说的那样,会到处去旅行。

而苏珊生命的最后一年,她做了很多事,她带孩子去旅行、寻找亲生父母、为家里经济做安排、为每个孩子准备礼物、自主医嘱和身后事。她像是为活着的人做一个示范,让大家知道,生命最后的日子可以怎么活。

此刻,我想起了另一个作者,他也在生命的最后几个月写了一本书,并且到处演讲,那个人就是兰迪.鲍许,他的书本《最后的演讲》是一本充满生命力的作品,告诉世人要如何追求梦想,这本书一点也不像是一个即将死亡的人写的书,内容十分正向、乐观。不过,在兰迪离世之后,他的遗孀洁伊写了另一本书——《最后的演讲永不完结》,那是她丧夫后的疗伤药,内容包括她和丈夫的故事,还有照顾丈夫的日子。她写到,兰迪患病的日子,他们的生活并非像兰迪说得那么美好、乐观、开朗,生活也有阴暗面,这些兰迪都没提。洁伊承受了很多压力,兰迪最后的日子情绪很不好。

回到苏珊的故事,我觉得苏珊和兰迪有共同点,他们只想让人看见好的一面,把养病的辛苦都收起来。苏珊曾自问,病人和照顾病人的另一半,哪个角色比较难。可想而知,苏珊的丈夫也不轻松。

不过话说回来,这个世界需要有《告别之前》和《最后的演讲》这样的书,让人知道死亡不是只有乌云,让人放下心里对死亡的抗拒、恐惧与排斥,以柔软的态度邀请活着的人来了解死亡。有了良好感觉印象之后,才会愿意再往前一步。学习死亡,还是不能急的。

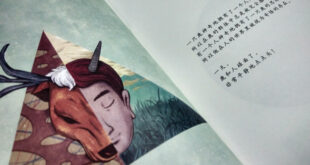

《书里那句话》图/文:那书房

砂麼東東

砂麼東東