《野兽国》儿童画展叫许多大人对儿童的情绪感到意外,童年不是人生中最不知愁的时光吗?孩子哪来的情绪?回想自己年少岁月和童年,真那么无忧无虑吗?以前当真没有因为课业、同学、家人、师长而曾经感觉压力吗?还是,过去父母忽略我们的情绪,如今我们也一样做法,忽略孩子的情绪?

●情绪是什么?

提及情绪,很多人会説出“喜、怒、哀、乐”四个字,然而,情绪并不只是脸上表情,心情好不好那么简单。情绪是我们受到某种外在剌激所产生的身心状态,它包含复杂的情感性反应与生理的变化。情绪是我们以生俱来的一种自我防御机制,这和手碰到很烫的东西时会自动缩回的行为一样,是种自动产生的本能反应,我们没有办法阻止不让情绪发生。

一般人通常都能接受正面情绪,而比较不接受,甚至排斥负面情绪,比如当孩子伤心难过时,父母会叫他们不要哭,而当孩子高兴笑起来时,父母并不会阻止。这是因为人们对情绪有误解,将情绪以好坏来区分。其实情绪并没有好坏,每种情绪的产生都有它目的与功能,还有背后的需要,比如:恐惧让我们察觉危险,需要逃离现场;生气是因为我们的底线受侵犯,我们要保护自己的权益;高兴是表示内在需要被满足;哀伤让我们明白失去。情绪它就是内在对主人的说话,它是情报员,提醒主人对环境作出应变。

在我们的社会中,我们常看见每当孩子出现情绪,比如生气、伤心、害怕时,父母的回应方式就是阻止孩子,说“不要哭”、“不可以生气“、“要勇敢”、“要坚强”等。孩子的情绪没有因此获得同理和适当的调节,背后的需要没有被听见,被满足。这种教养方式,让大脑还在发育,心智在发展中的孩子,所学到的就是压抑或抗拒情绪,他们不晓得如何以比较健康的方式来调节自己的情绪,不知道要从情绪中觉察自己内在的需要,他们会和照顾者一样忽视情绪所提供的讯息,而这样的情绪压抑会产生深远的影响。

●童年成长经验影响深远

本地心理咨商师林律嘉表示,逃避情绪、压抑情绪会对身心健康带来不良影响,将情绪内化会伤害自己,外化则伤害别人。她提起著名的童年负面经验研究(Adverse Childhood Experience Study,ACE),这项研究揭开了童年经验和成年时期与身心健康的关联性。1998年美国Felitti医师对一万七千多位受试者的童年经验,与他们成年后的身心健康状态进行研究,他在问卷中列出十种童年逆境,包括:照顾者的羞辱咒骂、照顾者暴力对待、照顾者性骚扰/性侵害、情绪疏忽、生理上疏忽照顾、父母离异或遭弃养、母亲遭受他人暴力对待、照顾者药酒瘾、照顾者有严重心理/精神疾患或曾试图自杀、家人曾入狱。

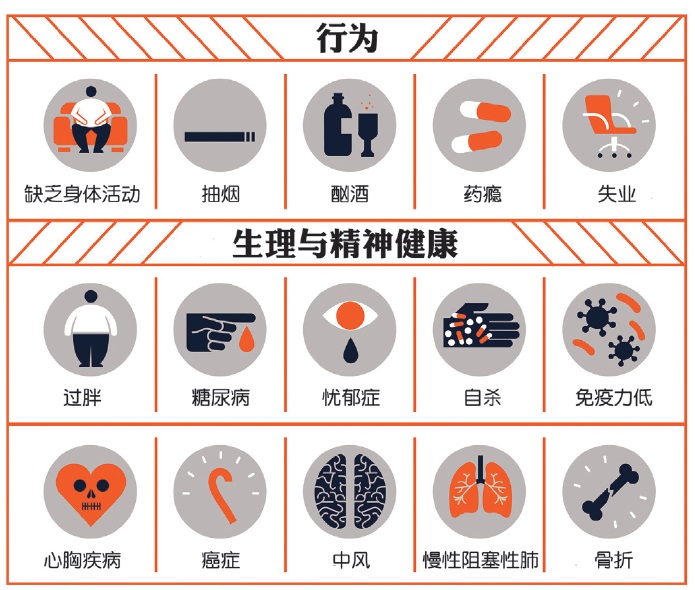

研究结果发现,童年时期经历越多逆境的人,在成年后有越高机率得到各种身心疾病,如:心血管疾病、焦虑症、忧郁症、自杀倾向、癌症、酒瘾问题、药瘾问题、肥胖症、高血压、性传染病,他们有越高的机率成为家暴加害者,以及在人际关系和工作上出问题。

在十种ACEs当中,照顾者的羞辱咒骂、情绪疏忽、父母离异或遭弃养,在现代家庭中较为常见。有ACE的孩子,不一定会有心理创伤(Trauma),不过家长还是得预防。林律嘉表示,儿童对创伤常见的反应包括:睡眠障碍、发噩梦、对活动失去兴趣、注意力降低、课业退步、愤怒、易怒、身体不适等。那么受伤的孩子可以复原吗?答案是肯定的!但孩子不会自动痊愈,他们需要大人提供绝对的安全感和陪伴,给予他们正确的引导,良好的亲子关系和人际关系、安全、稳定的环境、专业帮助、运动和音乐等都能帮助孩子复原。

●父母的回应方式

绘画老师杨欣怡透过绘画和聆听来了解孩子们的情绪,然而,并不是所有的孩子都会轻易对人敞开内心,尤其是年纪比较大的孩子,她得用几个星期,尝试敲多几次门,孩子才愿意打开一点点缝隙。为什么孩子不愿意说呢?有些孩子不晓得如何说,有些孩子认为说了大人也不懂,大人根本不想听。

负面情绪就像一颗球,孩子好不容易丢出来,但大人往往不知道如何接招,常常会以:“我很忙,没空”、“身在福中不知福”、“跟我的压力比起来,你这算什么压力”、“你不理他就好了啊”,把孩子好不容易丢出去的球,放在一旁不理或是直接扔回去,砸中孩子。几次的经验后,孩子就会把门关上。他们从父母对他们的回应方式里所看到的,可能是“我不重要”、“情绪不重要”,抱着这种想法长大的孩子,成年后往往自我价值感很低。

其实很多父母自己也不了解情绪,不知道如何调适情绪,自己没有的就不能给孩子。不懂得如何调适情绪的父母,面对孩子的情绪自己也产生情绪,于是用大声喊话、打骂、惩罚的方式来回馈孩子。情绪没有得到缓解,反而像雪球般越滚越大。之后在某个被触发的瞬间爆发,对关系的损伤可能难以估计。

●情绪管理包

陪伴孩子调适情绪,具体上该怎么做?林律嘉说出几个建议:

1)给情绪一个名字

孩子能不能表达自己是情绪管理的一大关键。当小孩有情绪,无法表达出来,结果就变成无理哭闹,因为他们需要找出口。因此,当孩子有情绪时,大人不妨引导孩子准确表达自己的感受,“给每个情绪一个名字”,能帮助孩子识别和认识情绪,比如:“我很生气,因为同学笑我笨”、“我很伤心,因为妈妈生病了”、“我很挫折,因为数学不会写”。当我们给情绪一个名字,这也是在告诉情绪“我看到你了”,然后,我们试着了解情绪背后的需要,去看看是什么方面的需要没有被满足,接着进一步找应对和调适的方法。有时,仅仅用话语表达感受,就能达到安抚情绪的效果,只要承认情绪,接受情绪的存在,心里的难受就会结束。

2)同理和聆听。

当情绪发生时,它需要的不是劝告、建议或解决的办法,而是同理和聆听。同理是穿上对方的鞋子,站在对方立场思考,并体会和理解他的情绪、想法和感受,这让孩子感觉父母与他是同一阵线的,有了安全感他们才会愿意透露更多。很多父母还没有听孩子说完,就回应“我以前比你更惨……”,这样的话语会使孩子觉得他的感受和需要被否定和忽视,情绪不但没有缓解,可能还变得更糟。进行同理时,父母可以这样回应孩子:“我看到你很努力学习,但还是考不好,看你那么难过妈妈想为你做点什么,我们一起看看问题出现在哪里,好吗?”、“同学这么说你,你一定很难过”等等。

当孩子稍微平静下来后,父母可尝试帮孩子明白情绪的由来,让孩子知道情绪是一种讯息,不是一种指令,我们不一定要被它摆布,而是选择健康的调节管道。就像谷歌导航一样,它给你路线建议,而你不一定要用那条路线。

3)保持正念

情绪是因外在刺激而产生的身心反应,当情绪发生时,人常常会迅速做出一些行为上的反应,有时候反应过度就伤了彼此间的关系和和睦。如果能够在刺激和反应之间加上一个停顿,让情绪脑停下,理性脑开始运作,我们就能有多一点的空间来思考我们的核心价值。年幼的孩子自然不知道什么是核心价值,父母可先教他们一些方法,当心情糟时,让自己暂停放松。林律嘉推荐1比2呼吸法,即呼吸时,呼气比吸气时间长一倍,比如吸气4秒呼气8秒,吸呼间停留1至2秒,重复做几次就能能激活副交感神经,达到放松的效果,减少身体的不适感。

结语:人体功能的所有面向都受到早期发展经验的影响,人们常说,时间是最好的疗伤药,但林律嘉并不认同。创伤不会不药而医,不会随时间过去而过去,它会一直存在,除非有人看见它,给予正确的引导,孩子才能走出黑洞。所以,千万别轻视情绪对孩子的影响。

報道:戴舒婷

砂麼東東

砂麼東東