“休耕期是值得细细品味的时间。生产力降低的时间是生命里的奢侈享受”—— 妮娜麦克拉弗林《技艺中的生活练习》

据说,蜂鸟每天晚上都会彻底地关机,让自己断电休眠到近乎死亡的状态。睡眠中的蜂鸟会降低体温到几乎无法察觉其生命迹象的程度,心跳缓慢到令蜂鸟昏昏予睡,很难察觉到呼吸,基础代谢率最多也会降低百分之九十五,处在这种蛰伏状态的蜂鸟是叫不醒的。不过在黎明前几个小时,有某种东西会在蜂鸟脑中闪现,大脑发送出信号给身体,大概在二十分钟之内蜂鸟就会醒来。

在中国传统的二十四节气中,第三个节气名为‘惊蛰’,落在每年3月5日或3月6日。自入冬以来,动物昆虫藏伏在土里,不饮不食,这称为‘蛰’。到了三月天气转暖,大地春雷响起,惊醒蛰居动物的冬眠,上天以这种方式告诉万物,春耕季节到了,是时候起身劳作了。这就是‘惊蛰’的意思。

过去,许多砂拉越原住民依靠传统的农耕方式来务农,以取得一些他们无法从森林里获取的食物,比如:稻米和蔬菜。他们虽不懂得二十四节气,但他们也有类似的务农节奏,每年会在固定的时间休耕。休耕时,他们会在稻田里撒上油菜花种子,这是一种绿肥,在植物成长的过程里,它能帮助土壤恢复养分。休耕时,农民完全不务农,他们会留在家里做一些编制或其他手工,再将编织品做成日常中所需要的用品、工具、衣物、服饰。等休耕季节过了,他们就会重新回到田里工作。

人的身体没有像蜂鸟一样的机制,不会自动彻底关机,甚至有时候,关不了机。不过人的身体会向大脑发出一些讯息,让大脑知道身体累了,要休息了,比如打瞌睡。除此之外,还有其他的生理状况会告诉我们,是时候休耕了。只是人类的生活脚步越来越匆忙,每天都有大量的外在讯息分散我们的注意力,使我们失去与内在的连结,我们听不见身体的声音。直到有一天,身体不说话了,它垮下了。

你常常坐在桌前面对电脑荧幕,荧幕是空白的,你的脑袋也是空白的,一个字也打不出来。即使这样还是要和荧幕对望,因为你知道不能不努力,你深怕稍微松懈就会变成懒惰的借口,你也知道,时间一秒一秒过去,心里压力无比。你努力在脑子里挖,就是怎么也看不到东西,只发现到那些无益的字眼:消耗、枯竭、关机。你觉得自己不长进,没做出什么好东西,你对自己失望。于是老师说,如果你觉得无力,那就先去睡一觉,你想废,就去废,不要担心自己会一直废下去,身体休息够了,自然会给你指示。终于,你提起勇气,决定关机,学蜂鸟蛰伏。甭管别人说什么,你相信蛰伏与惊蛰都是大自然的规律。

文字:那书房

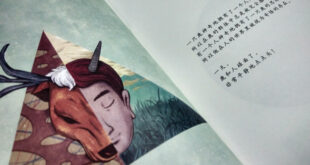

图片:罗耀明

砂麼東東

砂麼東東