有些书,读着读着就能往脑里记;有些人,处着处着就能住心里搁﹔有些地方,走着走着就走入心里了。琅琅上口的一句话“读万卷书,不如行万里路”,可如今万里路是出不去了,那不如就走点小路吧。话说个人的眼界和格局,都是自己能决定的,累了,就来段小旅程,好比走一个小时的柏油路,吸收取之不尽的芬多精和负离子,不但达到舒缓身心及养生效果,路途中的完整景区介绍牌,更能丰富了你的知识和阅历。

●博物学家的林路?

《Beccari Discovery Trail》是于去年正式启动,这条越野路其实就是大众口里的马当山印度庙,之所以将这个景点以这位来自意大利著名博物学家奥多亚多·贝卡里(Odoardo Beccari)命名,主要是纪念他逝世一百年,以及最大因素,是他当时在这片森林里发掘到许多不为人知的植物,尤其是棕榈的种类。

他待在山里的这段期间,共发表了150多篇科学论文,此举使他赢得了世界专家的声誉。如今马当(Matang)的森林更被公认为世界上最丰富的棕榈生境之一,在里边也已发现近100种树种。

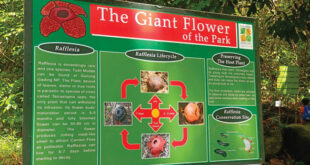

初抵达甘榜马当的停车处,即可看到两个显示牌上注明了他的简介以及这条长达3.2公里的小路。虽然是极短的柏油路,但认真走起来,身与心都能得到满足的发泄。尤其汗流浃背时,仿佛把体内的毒素都排解出来。砂拉越旅游局亦在整条路线上设计了12个信息公告板,走走停停,读读公告板上与此地有关的动植物资讯、废弃的茶园、树木的介绍、水源的由来等,绝对让你徒得优哉游哉又能满载而归。

翻看简史,1865年6月19日,贝卡里在年仅22岁就来到了砂拉越追寻他的梦想,世人印象里,他是一个对博物学充满热情的小伙子。当时,马当山仍是一个极度荒凉的地方,可荒凉却成了他的密境。在婆罗洲的两年期间,他马不停蹄的收集与记录,总共累积了4000多个标本,当然主要还是以植物为多,也有少数的昆虫、鸟类及其他动物。不仅如此,他也积极探寻此处和砂拉越其他地区的猩猩。

这条路线的终点是贝卡里的工作站,那时为了方便自己的研究,他在山坡上建造了自己的工作研究兼休息室,还将它命名为“Vallombrosa”,以他的家乡意大利佛罗伦萨附近的一个祝福修道院命名。不过看了史记记录,他根本把这家当成了小型实验室,里头的标本不计其数,里面充满了自然界的各种产品,他终日埋首于动植物中。

据知,他亦是拉者查尔斯布洛克(Charles Brooke)的朋友,后来贝卡里向查尔斯布洛克提供有关咖啡庄园的规划和选址方面的咨询服务,该庄园于1867年开始建设。当时他们尝试了不同种类的咖啡、茶、橡胶、靛蓝和金鸡纳树(用作抗疟疾药物)。

在贝卡里的书中,他描述自己在马当的原始生活非常幸福,完全符合他的性情。他只穿着棉质上衣、裤子和一顶中国草帽,几乎光着脚,小心翼翼地探索周围的原始森林,收集了许多奇妙的动植物。回到他的小屋后,他花了很多时间整理他的收藏,绘图、描述,并记录下这些笔记和观察结果,这些记录和观察结果后来成为他引人入胜的书《Nelle Foreste di Borneo》的基础。1867年初,贝卡里放弃了在马当的小屋,并在古晋市区度过了两个月的时间,他依然在周边进行收集,但主要是整理和包装他的大量收藏品。

当你走进小路看到指示牌,是显示前往拉惹詹姆士布鲁克的“Vallombrosa”,而不是贝卡里的小屋时,其实不必感到疑惑,因为两者兼同。可惜的是,笔者按着林路前进,途中却遇着大树倒下拦截了去路,阻碍了我前去一窥别墅的“遗骸”。不过,据印度庙里的老人称,那个地方如今仅能看到些许围绕着的土墙,和破损不堪的地基,除此之外就没什么看头了。

●山上的兴都庙

春日的雨细碎绵延,淋在身上似乎影响不大,却在不知不觉中被打湿了衣裳。一场雨,大地湿润,空气清新,背起轻囊,踏上寻找古迹的短程。在山友们的眼里,这是一条熟悉的路,走过骑过跑过,但我却从未踏足过。所以一早定了行程,怎知清晨醒来却迎来滂沱大雨,正打算取消,雨势转小,把心一横,不如一切交由老天决定,相信有缘自能相见!

抵达后,微微细雨,人丁稀疏,一开始走上步道也仅有我们三人,于是走得极慢,拿起手机尽量把能抓的景色都摄下来,虽然影像颜色尽显灰暗,不及眼前所见,但为了工作需要,也只能被迫如此。这条路显得如此寂静,徒步着很容易就能捕抓到安静的瞬间。那时那刻,心里由衷地希望能不被周围打扰,尽情享受当下。也因为如此,走着走着,忧愁竟也悄然从眉头、心里头消失了,心情顿时舒畅起来,与友人不知觉开始续话常,环顾左右绿树鸟鸣。

终于,走到了最后五百米,森林四周传来了阵阵乐曲,再往前走就闻到芬芳馥郁的香味,按这等感觉,这座百年老庙应在不远处了。随即,我们穿过敞开的铁门,抬头一看就是它了。还没踏上台阶一睹它的面貌前,与友人在庙下和庙祝寒暄几句。得知我来意,老人家不慌不忙弯腰从抽屉里取出10年前出版的书刊,里头有着所有一切关于这间兴都庙的历史。“这本书或许对你有用,拿去看吧!”老人缓缓的说。

Sri Maha Mariamman兴都庙,可是标志着100多年前砂拉越印度教祖先留下的遗产。根据官方记载,砂拉越政府于1867年在当地开发了茶园,当时不断有印度劳工被引进,总数约超过2000人。人在信仰在,为了安抚心中的安定,这群移民工便在此处建立属于他们的神龛,这便是斯里马哈妈列曼神龛的由来。1912年,茶园倒闭后,这座历史遗迹才渐渐被人们遗忘、废置。

直到1968年,被一位友着猎人无意发现,才重现世人面前。当时这位猎人为了躲暴风雨,竟然走到了寺庙里。或许觉得好奇,他之后将一尊大象雕像带回家。然而这尊雕像在隔天一早就被他急忙忙给送回来。原来,回家之后,他一直心觉不安,家人更在半夜三更时突然感受暴风雨的袭击。就这样,这件事的消息传到了马当的印度教居民那里,寺庙的位置才被曝光。

很快,印度教社区对这座历史古迹进行了翻新,不仅清理了从山脚下通往寺庙的道路,更在2007年重建。1970年12月4日,这座寺庙便重新开放供人们祈祷。在马当印度教居民的要求下,寺庙于1976年由印度教寺庙协会接管,自那时起由该协会通过一个特殊的马当马里安曼山寺庙委员会(Mount Matang Mariamman Temple Committees)管理。

如今寺庙香火鼎盛,每个周日都会有信众前来诵经膜拜,走进庙里时,年轻的小男孩领着我们走前,然后手中拿起一盏香,点着之后,让我们用手把那缕青烟往身上泼,这是祝福的意译。如今回想,当时那个简易的动作在心头萦绕,不知是事隔多月再往林里去,身心灵得到解放,还是那缕祝福的烟往身上牵,直到现在心湖依旧平静,身心充满阳光正能量。

温馨提醒:

- 车子可以停泊在山脚处,需付费给看守的村民,一辆车五令吉。

- 在庙的入口阶梯下需脱鞋,然后赤脚登上兴都庙。

文/摄影︰薇恩

砂麼東東

砂麼東東