那麼,父母可以如何覺察與調整?

→溯源自我:記錄自己批評孩子時的情緒觸發點(如孩子磨蹭是否激活了你童年的“遲到被罰”記憶?)

→區分投射與現實:自問:“這是我的需求還是孩子的需求?這個錯誤真的影響成長嗎?”

→建立新的情感模式:從每天一句具體表揚開始練習(如“謝謝你主動收拾書包”),逐步替代批評本能。

→接納父母角色的侷限性:認識到“完美父母”不存在,允許自己和孩子共同成長。

批評教育背後往往是父母的未愈合創傷(恐懼重複童年)、防禦性焦慮(用控制緩解不安)和扭曲的愛(以為嚴厲才是負責)。真正的教育覺醒始於意識到:我們無法給出內心沒有的東西——只有當父母學會自我慈悲,才能對孩子生出真正的耐心。

耐心與自我覺察走出糾錯

改變長期形成的習慣性糾錯模式需要系統性調整認知和行為,這是一個漸進的過程,需要耐心和自我覺察。具體實踐步驟如下:

一、認知重構:建立新的教育思維

→意識到糾錯模式的代價:做一張對比表,列出“糾錯教育”短期效果(如孩子立即改正)和長期代價(如親子關係疏離、孩子焦慮),貼在顯眼處強化動機。

→區分“錯誤”的性質:

制定“錯誤三級分類”:

•紅色錯誤:涉及安全/道德(必須立即糾正)

•黃色錯誤:影響較小的過失(可延遲指導)

•綠色錯誤:探索性試錯(如畫畫超出邊框,無需糾正)

優先干預紅色錯誤,其餘50%先保持沉默。

→轉換問題視角:當發現孩子“錯誤”時,自問:

•這個行為5年後還重要嗎?

•如果孩子現在完美無缺,TA會失去什麼成長機會?

二、行為訓練:用新習慣替代舊模式

→“三明治反饋法”結構化練習

每次需要糾正時按順序表達:(初期可以寫在手背上提醒自己)

(1)肯定動機/努力:“媽媽看到你很認真在寫作業”

(2)建議改進:“這個字結構可以這樣寫更整齊”

(3)信任鼓勵:“明天你一定寫得更好”

也有一種方案是,只看到孩子做得好的。比如在孩子一大頁的字跡中,邀請在孩子圈出裡頭自己比較滿意的字體,然後請TA嘗試再寫一次,最後在這些字體周圍裝飾,積極圈出與肯定“好的表現”,同時讓孩子二次模擬時深刻化這些字體,不去提出不好,而是聚焦在好的表現。

→每日“積極發現”記錄:神經科學研究表明,持續21天記錄可重塑大腦關注傾向

準備一個筆記本,每天記錄:

•3件孩子做對的小事(如主動喝水)

•1次自己忍住沒糾錯的情況

•1個孩子的進步細節(相比昨天)

→設置物理提醒裝置

可以嘗試戴橡皮筋在手腕,每次想糾錯時先撥動橡皮筋3秒,問自己:

“這是教育孩子,還是宣泄我的焦慮?”或是將手機屏保設為“先連接,再糾正”(Connection Before Correction)。

三、情緒調節:打破自動化反應

→10秒呼吸暫停法

當發現孩子錯誤時:

(1)立即轉身/閉眼10秒

(2)心中默念:“錯誤是成長的信號”

(3)觀察自己的情緒(憤怒?焦慮?羞恥?)

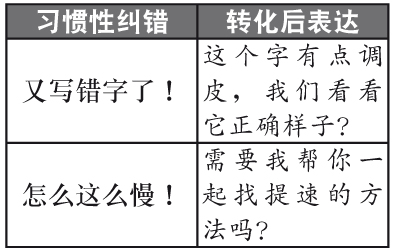

→替代性語言訓練

把高頻糾錯用語轉化為成長型語言:

可製作成便簽貼在家中

→建立“糾錯額度”制度

通過物理限制培養覺察力,比如每天給孩子3張小卡片,每糾錯1次就收回1張,當卡片用完時,當天不再口頭糾錯(緊急情況除外)。

整理:游晼婷

砂麼東東

砂麼東東