閱讀探討關係的書籍,本質上是一場關於“自我”與“他者”的深度對話。

當我們翻開書頁,其實是在尋找一面能照見自己的鏡子——那些在親密關係中的困惑、原生家庭留下的印記,或是社會角色帶來的束縛,往往不是個人的特殊遭遇,而是人類共有的情感經驗。

這類書籍的價值,在於它們將隱形的情緒脈絡顯影,讓我們看清:原來自己的憤怒底下藏著未被滿足的渴望,過度付出的背後是對愛的恐懼。

更重要的是,關係書籍提供了一種“語言”。

許多人困在情緒漩渦裡,正是因為缺乏描述感受的詞彙——就像長女說不出“重男輕女”這個詞時,只能把委屈咽下去。

當書中精準指出“課題分離”“情感勒索”等概念時,我們突然獲得了解碼痛苦的鑰匙。

這種認知重構不是要指責誰,而是幫我們跳出“非對即錯”的二元劇本,理解所有關係都是動態的共舞。

最終,這類閱讀的真正意義不在於學會經營完美關係,而是借由他人的故事與理論,我們得以更溫柔地注視自己的傷口。

書籍在此刻成為一座橋梁,讓我們終於能對生命裡的重要他人說:“我懂了你的侷限,也終於能放過自己。”

這種理解,或許就是人類在關係中能抵達的最深刻自由。

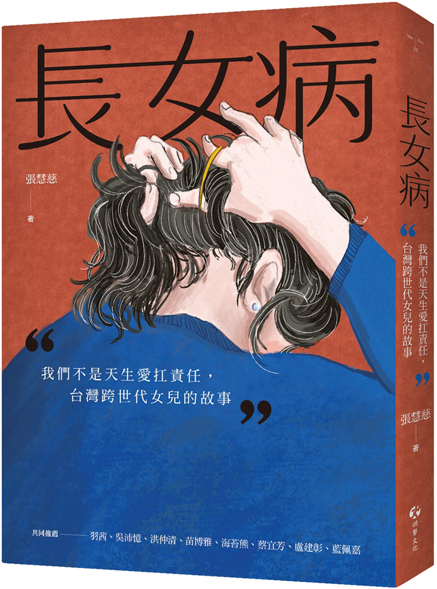

1.《長女病:我們不是天生愛扛責任,台灣跨世代女兒的故事》

在台灣家庭中,長女往往背負著不成文的沉重期待。

她們被要求既要體諒父母辛勞、維持家務整潔,又要照顧弟妹、成為榜樣,在職場與家庭間疲於奔命。

這種“長女症候群”造就了一群過度承擔的女性——她們認真負責、獨立自主,卻常常在遺產分配或升遷機會中被忽略。

透過訪談多位不同世代的長女,作者發現這種角色困境往往代代相傳。

從“為什麼弟弟妹妹出生,我就要長大?”到“與其交給別人,不如自己做比較快”,這些心聲道出了長女們的矛盾:她們習慣周全大局、燃燒自己照亮他人,卻鮮少正視自己的需求。

那些被視為“懂事”的特質——高自我要求、察言觀色、任勞任怨——反而成為自我壓迫的枷鎖。

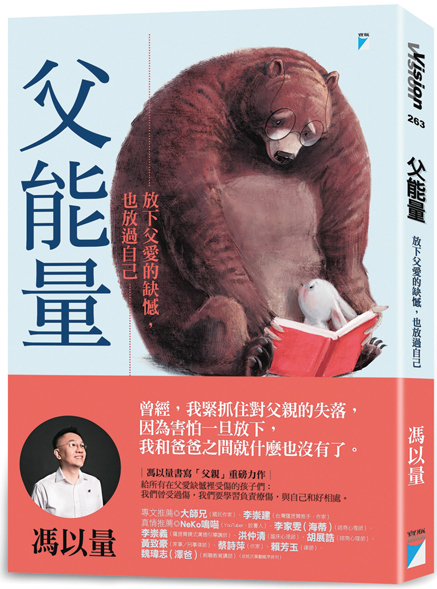

2.《父能量:放下父愛的缺憾,也放過自己》

作者馮以量的故事從十三歲那天的記憶開始——父親出殯時七孔流血的畫面,在他心中烙下“我不孝”的愧疚印記。

這份夾雜著喪父之痛與對父親拋家怨恨的複雜情緒,纏繞了他整整三十餘年。而今作為輔導者,他帶領成年子女們看見:那些在關係中不斷輪迴的痛苦,其實都源於內心從未被療愈的父愛缺憾。

我們常常在不知不覺中重複著原生家庭的劇本——妻子斥責丈夫“別像我爸那麼沒用”,又罵兒子“為什麼這麼像你爸”,卻沒意識到自己正複製著母親對父親的憤怒;當孩子說出“我恨你”,往往只是在吶喊“我這麼愛你,為什麼感受不到你的愛”;而施暴的父親,可能也曾是家暴的受害者,代代相傳的創傷讓愛與傷害糾纏不清。

每個父親都在子女生命中留下不可磨滅的印記,無論這印記帶來的是溫暖或傷痕。

不是所有關係都能和解,也不是所有缺憾都能彌補。

但當我們看清父親生命的全貌,理解父愛背後的侷限與沉重,或許就能給自己多一份寬容——放下對完美父親的期待,也放過那個始終在尋求認同的自己。

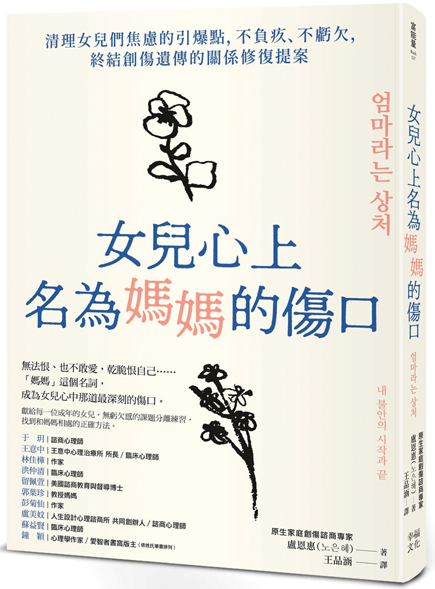

3.《女兒心上名為媽媽的傷口:清理女兒們焦慮的引爆點,不負疚、不虧欠,終結創傷遺傳的關係修復提案》

許多女兒深陷在“好女兒”的枷鎖中無法自拔,她們渴望母親無條件的愛,卻總是收到“你必須照我說的做”、“這樣還不夠好”的回應,久而久之,她們開始相信只有完美表現才值得被愛。

每當達不到母親期待時,強烈的焦慮和罪惡感就會吞噬她們的自我價值。

更痛苦的是,她們常常將維繫家庭和諧的重擔完全壓在自己肩上,甚至不敢讓自己過得快樂,因為母親的痛苦仿佛都是自己的過錯。

即便理智上明白母親也有自己的傷痕和侷限,但心底那份委屈和不甘卻始終無法消散——這種矛盾再正常不過,你不必強迫自己立刻原諒或釋懷。

知名家庭關係咨詢師盧恩惠要告訴你:在決定如何與母親相處之前,請先學會課題分離,卸下那些本不該由你承擔的責任與愧疚,給自己一個喘息的空間。

這不是要你刻意疏遠母親或做個“壞女兒”,而是讓你找回那個不必完美也值得被愛的自己。

整理:游晼婷

圖取自互聯網

砂麼東東

砂麼東東