從病床轉個身,我們可以看到在安寧病房裡不只有病人與家屬,還有整個安寧團隊,包括:醫生、護士、社工、心理師、靈性關懷師、志工、藥劑師、營養師、物理治療師、救護車司機、管理者等等。這一群的人要在一起做事,必須建立具有韌性溝通與關係,才能將安寧療護的精神和意義傳達到大家心裡。這也是麗絲十分著重的一個方面。

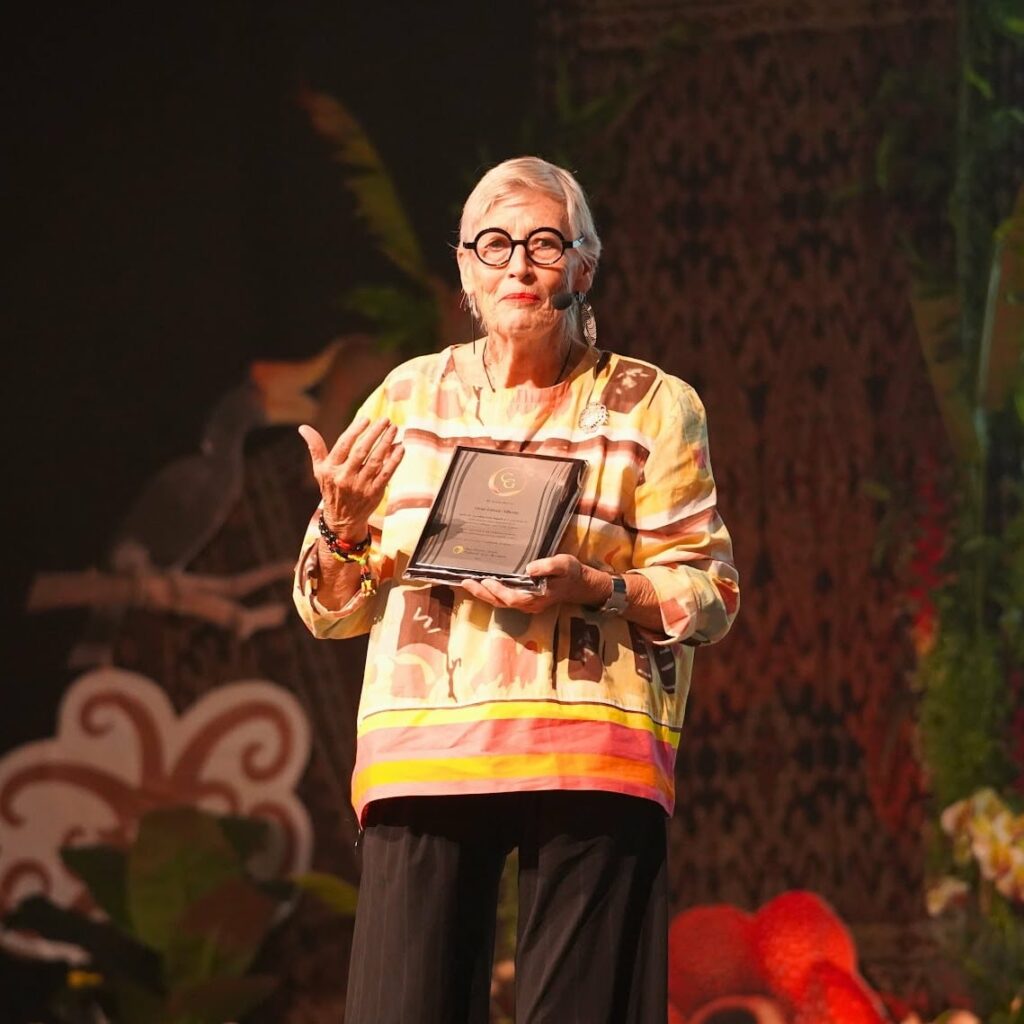

作為安寧療護臨床督導與團隊培訓師 Liese Groot-Alberts 除了關心安寧療護的所照顧的人之外,她也同樣的看重撐起安寧療護這把傘的人,因為團隊若沒有照顧好自己和團隊本身,職業倦怠和慈悲疲勞很容易就將人員打垮,那麼團隊還哪來的人力和心力去守護別人?

麗絲表示,一群人共事最重要的關鍵的就是堅守“承諾”(commiment),對團隊所擁有的願景的承諾,以及對工作關係的承諾。團隊承諾是一種雙向關係,對外,它是我們投入安寧療護,對所照顧對象的關懷與願景,而對內,“承諾”是我們投入安寧療護的原因,而這往往源自於我們個人的故事,源自於那些讓我們意識到“我能做些什麼來減輕痛苦、帶來改變”的瞬間。如果沒有這份承諾,團隊就很容易分裂。

●看見差異學習欣賞

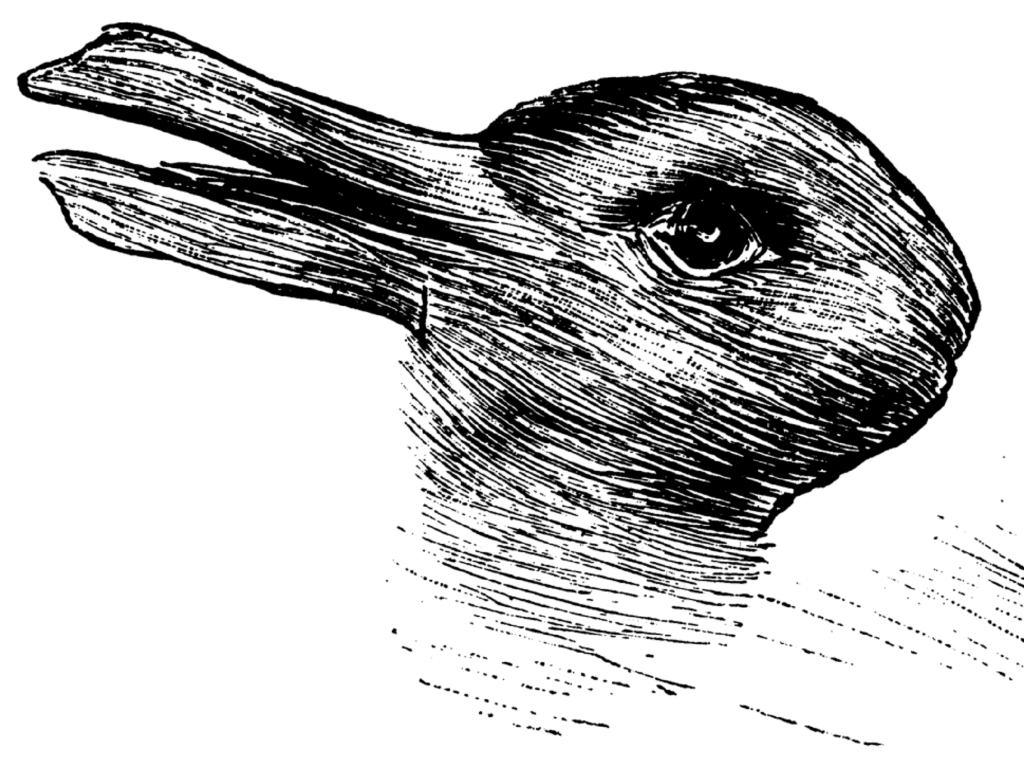

麗絲坐在講台上,背後熒幕投影出著名的“鴨與兔”錯視圖,她轉向這張圖問台下觀眾看到了什麼?有些人看見鴨子,有些人看見兔子,這並沒有對錯,只是說明了人的看法和感知存在差異性,每個人的看見都不一樣。這樣的差異性也出現在團隊每一個成員身上,我們必須意識到這一點。“鴨與兔”是提醒我們,差異不是壞事,差異就是差異,我們須要欣賞和尊重這種差異。

若我們因為看法和感知的差異,對團隊成員或其他人形成“既定印象”,這會影響彼此間的關係和互動,即使沒說出來,對方也會透過潛意識的溝通而“感受到”。而當我們把某人貼上“她總是這樣”、“他從不那樣”的標籤時,這些固著的看法就成了“定論”或“絕對真理”,我們就把對方框在一個固定的形象中,能量的牢獄中,它就不再流動、失去彈性,關係就無從建立起來,也沒有改變的可能。當這種僵化的評價在團隊中蔓延,“內部小圈子”就會形成,接著我們我們會找一個人當“代罪羔羊”,將他被排除在圈外,每當團隊出現問題、壓力、衝突或不安時,我們常會把這些壓力投射到代罪羔羊身上,什麼事都怪他,仿佛與我們無關,我們沒有責任。

表面上看起來團隊很團結,實際上只是透過排擠某人來鞏固內部的安全感。這是把問題“集中轉嫁”,並沒有真正一起處理問題,而是選擇了一個方向去發洩壓力,這不僅傷害了那個位代罪羔羊,也讓團隊的深層問題被掩蓋。

●誠實溝通的勇氣

麗絲提醒,我們有內在的聲音,也有外在的聲音,與人溝通時,我們並不只是在和別人對話,也是在和自己的內在對話,我們需要對這些內在與外在的聲音保持覺察。當我們在團隊中,對“差異”感到不舒服時,那其實是我們內在需要承擔和覺察的部分。面對差異我們只需要去承認它的存在,每個人都希望自己的獨特性被接納與尊重。當我們對他人下判斷時,這種評斷其實會傷害對方的尊嚴。那是一種精神層面的傷害,一種多層次的創傷。無論是我們在評斷他人,或是被他人評斷時,這種傷害都會發生。麗絲認為,“鴨兔圖”是當我們身處小組或團隊中時,應該時時刻刻帶在心上的便箋。

那麼當我們與別人有不同看法的時候,是應該收起內在的聲音嗎?確實在團隊裡,有時候我們需要進行一些非常不容易但必要的對話。例如當我們要給予建設性的意見或回饋時,我們必須鼓起勇氣,這可能包含批評,也可能會讓對方不舒服,甚至生氣。要知道,給出真誠的回饋,不代表對方就一定會接受或感謝我們,對方的反應不在我們掌控之中。但這就是為什麼誠實需要勇氣,因為說出事實必然會產生一些影響與後果。

麗絲提出“守門五問”的方法,在阿拉伯文化中有一句諺語:“舌頭說出的話,應有守門人。”在開口之前,尤其是要與團隊成員溝通困難議題時,可以先自問這幾件事:一、這是真的嗎?我想說的內容,是基於事實,還是我自己情緒投射?二、這是善意的嗎?我是懷著尊重與關心說出來,還是像拿著獵槍開火那樣傷人?三、這事有必要說嗎?說了對事情有幫助嗎?還是會讓事情更糟、造成更多傷害?四、這是對的時間嗎?別在同事準備下班、趕回家照顧孩子時,才突然說:“我想聊聊”。五、這是適合說話的地方嗎?不應該在其他人面前指出對方的錯誤或讓對方難堪。

●設立界線是種尊重

在團隊中,我們對自己和對方有多少的同理與慈悲?不妨自己做個反思,去想想一些你覺得難以相處的同事的行為。當你感到內在穩定、堅強、有韌性時,你會怎麼回應這些行為?而當你疲累、壓力時,你又會怎麼回應?這個反思的過程,也是一種自我覺察的練習。

在所有的溝通中,有一點需要緊記的是,我們每個人都需要設立“界線”。愛或許是無條件的,但關係不是。任何的關係,包括工作夥伴關係,都伴隨著“界線”。這條界線不僅是肢體上的,也包括情緒與思想上的界線。我們可以關心別人,但這並不代表我們可以隨意介入對方的內在空間。每個人都擁有自己的心靈與靈魂的私密空間,這是屬於個人的邊界。

界線的層面可以是空間、時間、情緒與文化,比方說時間與精力層面,即使我們對他人有同理心,也要記得量力而為,不能忘了照顧自己。在文化層面,我們必須尊重彼此的文化背景與價值觀,這些常常與人的靈性或宗教有關,若無界線,極易造成深層的傷害。你可以堅持自己的信念,但你無權要求別人接受你的價值觀是“比較好”的。設立界線,保護自己,也尊重別人,這是團隊互動中重要的一部分。

●你的手還溫柔嗎?

同在一個團體,同做一個志業,記得我們要彼此照應,當我們察覺到對方開始出現“慈悲疲勞”或是某位同事正逐漸耗盡能量時,要多加留意。那要怎麼看出來呢?當我們開始變得只管專注在“完成任務”,而不是人與人之間的關係時,這就是疲勞的跡象。麗絲再一次說出了一番叫人印象深刻的話:“我們可以從一個人對待照顧對象的方式,看出他是否已經出現同理心疲勞。這就是‘手’的意義。我常對團隊說,請彼此留意彼此的雙手。看看你的手,還是溫柔的嗎?它們還傳遞出你的關懷與同理嗎?還是它們變得粗硬、帶著壓力?那不是頑強的力量,而是一種內在掙扎的外在表現。很多時候,我們的‘手’會透露出我們內心的狀態。有時候,它會不小心洩露出一件事:我們的口袋已經空了,這是在說我們的內在資源已經耗盡了。”原來,我們的身體一直在跟我們說話,只是我們沒聽見。麗絲定是從深度時間裡發現了這些細節。

結語:

我也是安寧療護團隊中的一員,多年來一直以志工的身份在團隊里做小幫手。坦白說,我不只一次疏離團隊,並不是因為這份工作太過緊張、太過辛苦,而是人事太複雜,處事方式和價值觀差異性太大。即便如此,我依然不想退出安寧團隊,就因為心裡有一份如麗絲所說的“承諾”。我相信看法不同這樣的事情其實任何一個團隊都有,麗絲的分享其實適合任何一個團隊或組織。在當下這個時代,人類面對著各種生存壓力的時代,企業、團隊、組織的堅持與生存也更加艱難,各種倦怠和疲累會出現。我思忖,此刻還能讓我們堅持下去的,也許就是我們的一雙手,看看它,想一想,我們要用它給出什麼?

報道:戴舒婷

圖片來源:互聯網

砂麼東東

砂麼東東