能源是推動人類社會發展的重要動力,是工業生產重要的要素,但是能源也是全球溫室氣體排放的主要來源之一,約占總排放量的四分之三,是造成氣候變化加劇的最大禍首。因此想將全球溫升控制在不超過1.5°C,全球能源相關領域必須全面轉型,推動能源供應、能源效率、能源消費等各個環節的變革,加大可再生能源、核能和氫能等低碳能源的開發和應用。同時提升能源效率,通過改善建築、工業和交通領域的能效,減少能源浪費。此外,在減排技術方面加強碳捕捉與儲存技術的應用,減少化石燃料使用中的排放。

改寫人類社會與全球格局

能源轉型是指,用一類能源取代另一類,對能源的生產、需求、消費方式和技術做出重大的結構性變化,續而對政策、經濟、社會層面帶來深遠的影響。過去人類歷史上已經發生過兩次能源革命和四次工業革命。

第一次能源轉型發生在18世紀至19世紀初,當時正值第一次工業革命期間,煤炭作為燃料替代了傳統生物質能源,如 柴薪、動植物油等,高密度的煤炭產生高效能源,加上蒸汽機的使用,使化學能轉化為機械能,使得大規模生產得以進行,推動了工業發展,催生了眾多新興產業,並帶動全球經濟發展。

煤炭取代木材,使能源行業成為工業生產的一部分,改變了傳統能源來自農業的特點,打破了“土地經濟”的增長極限,促進了城市化與就業,極大地影響了產業結構和人口結構。而在全球地緣政治方面,英國基於其煤炭領域的生產優勢和廣泛應用蒸汽機技術,成為世界第一工業大國。其他西方國家紛紛效仿,投入能源與工業革命的大浪潮,全球化開始萌芽。

第二次能源轉型是石油取代煤炭成為最重要的能源供應源,柴油和汽油的應用逐漸增加,開創了化石能源廣泛應用的新局面和新高度。日新月異的科技是第二次能源革命的內生動力,19世紀中期石油精煉提升石油的經濟價值,石油鑽井技術為石油開採提供了條件,發電機、電動機、交流輸電技術的成熟皆為電力的規模化應用提供了支撐,電力成為重要的二次能源消費形式,電氣化開始在全球鋪開。

石油+內燃機和柴油機使汽車、航運、海運等行業蓬勃發展。石油成為重要的戰略資源,國際能源權利格局逐漸形成,能源問題導致地緣衝突,西歐與美國的經濟發展取得大突破。

第三次能源轉型正在發生。這一次要從傳統化石燃料,轉向可再生能源和低碳能源。化石燃料的使用是導致氣候變化和氣候危機的最大原因。為了人類與環境的可持續發展與共存,人類必須擺脫對化石燃料的依賴。世界各國在《巴黎協定》下制定了可持續發展目標,國際能源署(IEA)在《世界能源展望2020》報告中提出,到2050年發展新能源對二氧化碳減排產生的貢獻度要達到32%。

在淨零目標與政策的推動下,以及數碼與智能技術的支撐,新能源在全球生產消費的比重不斷提升。太陽能、風能、氫能、核能搭配電動化、智能化,人類目前正往潔淨能源的方向邁步。

能源三難——轉型的試金石

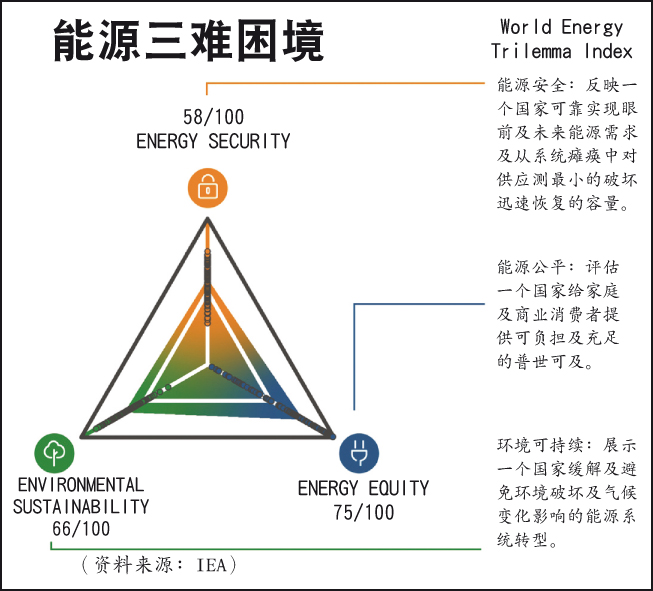

能源三難(Energy Trilemma)是在能源政策制定中,所需要維持平衡的三個重要方面,即:能源安全、能源公平、環境永續性。能源安全是指確保能源供應穩定,能滿足現在及未來可預期的能源需求,避免出現能源短缺或供應中斷的問題。能源公平是指人人都有公平的機會獲得經濟價格可負擔得起的能源,特別是貧困地區或低收入群體。能源永續性則是能源的生產和消費必須減少對環境的負面影響,推動潔淨能源的發展。

這三難之間互相抵觸、制約。例如,提高能源供應的安全性往往可能意味著更多地依賴傳統化石能源,而這可能對環境造成更大壓力;同樣,轉向可再生能源可能會增加成本,影響能源的公平性,尤其是在技術不成熟或需要大量投資的情況下。因此,如何在這三者之間找到一個平衡點,成為各國政府和企業面臨的一大挑戰。

2023年馬來西亞能源三難指數表現

能源安全:66.5 能源公平:79.3 環境永續性:63.1 平均分數:69 排名:35

IEA每年發布《能源三難指數報告》公開各國指數,以幫助國家層面能源利益相關者優先考慮可以最快改善及發掘更為合適轉型選項的能源政策方向。根據該份報告,馬來西亞在這三個維度上具有一定的優劣勢。在能源安全方面表現相對較好,我國是東南亞地區主要的能源生產國之一,尤其在天然氣和石油方面具有較強的供應能力。由於對化石燃料依賴,所以能源安全性仍存在一定的風險。

我國在增加可再生能源的比例,減少對單一能源的依賴,但仍然需要應對能源基礎設施老化及部分地區的供應中斷風險。在能源公平性方面的表現屬於中等,能源價格穩定,政府為低收入群體提供補貼,但一些偏鄉地區的居民仍面對可靠能源供應的問題。在環境可持續性方面,我國面臨一定的挑戰,由於其能源結構是以天然氣和煤炭為主,導致碳排放量較高。然而,近年來我國政府正努力推動可再生能源的發展,定下綠色能源轉型目標,力求到2030年實現20%的可再生能源裝機容量。

全球能源領域2050年淨零排放路線圖

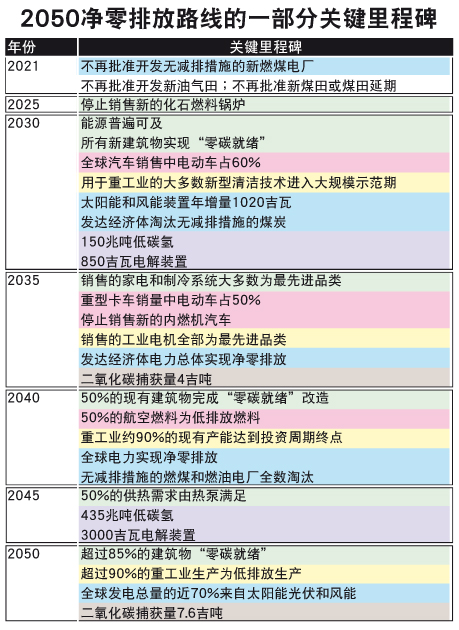

IEA於2021年發布了《全球能源領域2050年淨零排放路線圖》,為各國政府、全球能源行業、企業、投資者、公民實現淨零排放目標提供戰略框架與清晰的行動路徑,路線圖總共列出400多項目標或任務,涵蓋多方面的措施和技術,並且為每一項目標或任務給出明確的進度表和時限。

從2025年起,全球能源系統需要大規模的轉型,每年需要數萬億美元的投資,主要集中在可再生能源、低碳技術和基礎設施建設等領域。各項長期和短期任務需要各國政府大力加強並實施能源和氣候政策,例如碳定價、綠色金融、政府補貼和稅收激勵等,以推動清潔能源技術的研發與應用。同時,全球需要大規模的私人和公共投資,以促進低碳技術的普及。

該路徑要求今後十年迅速擴大太陽能和風能:2030年之前,太陽能光伏每年新增裝置630吉瓦,風電每年新增裝置390吉瓦,增速達到2020年紀錄水平的四倍。對於太陽能光伏發電而言,這相當於未來十年每天要安裝一個目前世界最大的太陽能光伏園。水電和核能作為當今世界兩個最大的低碳電力來源,為電力低碳轉型提供必要基礎。隨著電力部門變得更加清潔,電氣化成為整個經濟領域減排至關重要的手段。

電動車在全球汽車銷售中的占比將由目前的5%提高到2030年的60%以上。繁多而複雜的能源轉型行動顯示出全球各國不是紙上談兵,而是認真動起來,決定好好幹一場“革命”。

NETR引領轉型路徑

能源產業長期以來為馬來西亞的發展與經濟成長作出巨大貢獻,但伴隨而來的是碳排放的增加。我國溫室氣體排放量僅占全球總量的0.77%,政府仍承諾在2030年前,將溫室氣體排放強度相較2005年降低45%,最快在2050年達到淨零。為實踐承諾,我國根據國情及發展優先策略,來決定最佳的能源政策,制定《國家能源轉型路線圖》(NETR),及其他氣候政策,致力於低碳發展,解決能源三難困境,冀望將經濟結構轉型為更具永續性的模式。

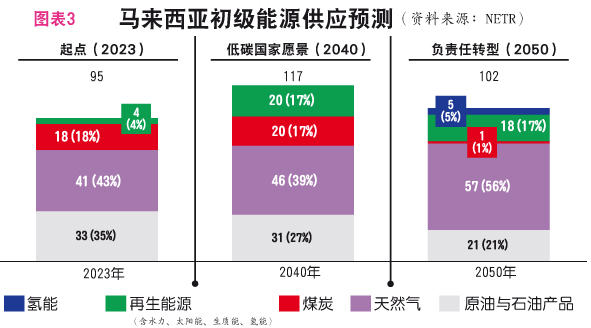

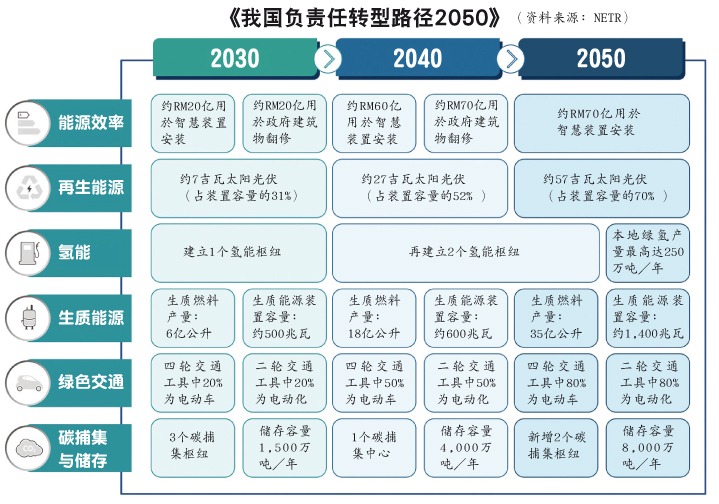

NETR提出國家改變能源生產方式,以提升氣候適應能力,並制定了“負責任轉型路徑2050”(Responsible Transition Pathway 2050),推動馬來西亞能源系統從以化石燃料為主,轉向更綠色、低碳的架構。

圖表3顯示了馬來西亞到2050年的預測總初級能源供應(TPES)。根據負責任轉型(RT)路徑,煤炭幾乎完全淘汰,從2023年的18%降至2050年的接近1%。;天然氣將成為主要能源供應來源,到2050年佔TPES的56%;可再生能源(RE):包括太陽能、水力、生質能源、氫能,從2023年的4%增加到2050年的22%;石油佔比逐漸下降,但仍然是能源供應的一部分,從35%減少至21%。

NETR以六大能源轉型槓桿(能源效率、再生能源、氫能、生物質能、綠色交通、二氧化碳捕集、儲存)與五個推動因素(金融與投資、政策與法規、人力資源與公正轉型、技術和基設、治理與執行)為主軸,規劃10項旗艦計划共50項行動。能源轉型的融資策略將透過補助、貸款、回扣、獎勵措施及其他投資工具進行,以全民參與的方式推動。成功的話,馬來西亞GDP將從2023年的250億令吉,提升至2050年的2,200億令吉,並創造31萬個就業機會。NETR不只是實現淨零溫室氣體排放目標的行動文件,更是一種全新的思維方式,致力於從根本上改變馬來西亞的經濟與民生,打造一個更強韌、更具未來的國家。

能源產業撐起我國經濟命脈

馬來西亞是一個小型開放型經濟體,2022年的國內生產毛額(GDP)達到1.79兆令吉,人均國民總收入(GNI)為11,780美元。該年人口為 3,270萬人,預計到2050年將達到4,000萬人。同時,都市化率於2020年為75%,預計在2040年將提升至85%。經濟成長、人口增加及快速都市化將推動能源需求,預測每年將以2%的速度持續成長至2050年。

馬來西亞在1980年代從農業及原物料經濟導向,轉型為以製造業與服務業為主的經濟體。目前仍持續生產石油與天然氣,2021年石油天然氣產業對 GDP的貢獻約為13%。國內天然氣資源,保障了能源供應安全性,並讓價格維持在國民可負擔的水平。

根據《國家能源政策2022–2040》(DTN),能源領域對馬來西亞GDP的貢獻約為28%,並僱用全國25%的勞動人口。能源產業亦為國家重要收入來源,其中與石油相關的產品貢獻了31%的財政收入,能源出口佔總出口值的13%。此外,能源領域每日為超過1,000萬名用戶提供電力與燃料,保障生活與交通運作,創造的就業與供應鏈商機,也促進了國家整體社會經濟發展。

報道:本報戴舒婷

砂麼東東

砂麼東東