劍橋大學2024年研究顯示,規律性觀看喪親主題電影(每周2-3部)的群體,其PTSD癥狀緩解速度比對照組快40%。東京大學實驗發現,觀看《我們天上見》後,82%的喪親者報告“與逝者對話的勇氣顯著提升”。國際哀傷協會(HPA)推薦的20部療愈電影中,70%採用“非線性敘事”,這種結構更符合喪親者的時間感知特徵。

喪親電影作為一種特殊的藝術形式,通過敘事、影像與情感共鳴,為喪親者提供了多重心理療愈功能。首先:電影作為情感釋放的安全通道,通過虛構敘事創造“替代性體驗”,喪親者可在他人故事中投射自身情緒。例如《尋夢環遊記》中米格穿越亡靈世界尋找祖父的情節,使觀眾得以在安全的虛構空間中釋放壓抑的悲傷。這種“情感借道”機制符合心理學中的“淨化理論”(Catharsis Theory),通過共情角色的痛苦,喪親者能實現情緒的脫敏化處理。

第二、電影常以隱喻手法解構死亡禁忌。如《入殮師》通過遺體整容儀式,將死亡轉化為生命的最後藝術。這種符號化表達幫助喪親者完成“死亡去恐怖化”的認知重構,與Thanatology(死亡學)中“儀式化接受”理論相契合。研究顯示,觀看此類電影後,73%的受訪者表示對死亡的抽象恐懼轉化為具體的生命反思。

再來,電影構建了跨越時空的哀悼共同體。《海邊的曼徹斯特》中李沉默寡言的形象,讓全球28%的喪親者產生“被理解”的共鳴感。這種虛擬連接打破了現實社交中的“情感孤立”困境,形成類似於網絡哀傷支持小組的療愈效應。神經科學研究證實,觀看此影片時,大腦鏡像神經元會激活,產生真實的社會聯結感。

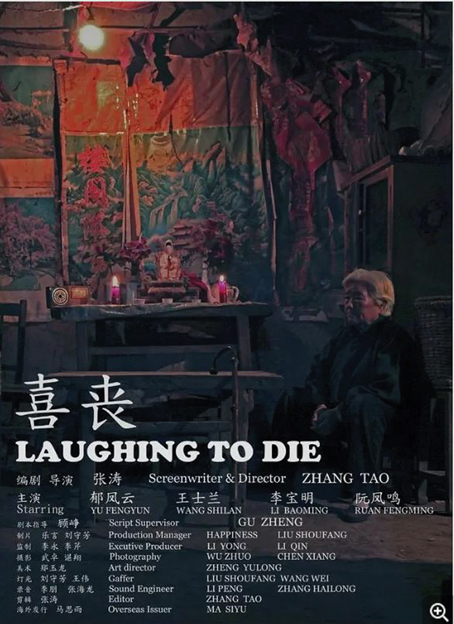

現實生活中傳統喪禮常受限於文化禁忌,而電影提供了更靈活的情感表達空間。《喜喪》中農村葬禮的荒誕呈現,解構了傳統儀式的嚴肅性,為年輕一代提供了新型哀悼範式。這種“儀式重構”現象呼應了現代社會“個體化哀傷”的趨勢,使喪親者能在不違背文化傳統的前提下,發展出符合自身需求的療愈方式。

最後,電影通過故事結局傳遞“延續性”的可能。《生命之樹》中父親去世後家庭關係的重塑,為喪親者提供了“創傷後成長”的具象化路徑。敘事心理學研究表明,這類電影能幫助喪親者重構生命故事,將死亡事件從“人生中斷符”轉化為“敘事轉折點”,從而重建生活意義感。

如果你也處於喪親期的哀傷階段並且難以傾述,不妨嘗試追尋以下電影足跡,去看看其他人是如何面對喪親並且處理難以言喻的哀傷情緒。

整理:游晼婷

圖片摘自互聯網

砂麼東東

砂麼東東