克服身心后遗症

癌後帶病重歸生活

薰衣草色柔和且平靜,與倖存者在抗癌之旅中培養的內心力量和自我接納相契合,象徵癌症倖存者經歷挑戰後的堅強和重生的希望。

隨著癌症治療的進步,癌症走向慢性病化,不再是死亡的宣告,也不再是不治之症,癌友存活期延長,接受治療後,人生展開另一階段的旅程,他們帶著疾病一起生活,他們是“癌症倖存者”。關於“癌症倖存者”的定義,台灣曹朝榮醫生在其著作《當癌症來前門》中提及:“Survivor(倖存者),意指大難不死、劫後餘生,而‘cancer survivor’一詞的出現,正是將罹患癌症及接受癌症治療視為猶如經歷一場磨難、受苦的過程。過去對癌症倖存者的認定較為狹義,多指已完成癌症治療後,進入‘康復’階段的對象,與剛確定診斷或正在接受治療的癌症病人(Cancer patient) 相對應。近年來,醫界對癌症倖存者的認定普遍傾向為,只要是以確定癌症診斷的人,就自動晉身為cancer survivor。”此定義使人們更了解癌症生存者,也鼓勵病人更樂觀地看待病情。

永無終結的提心吊膽

罹癌是一種生命的邊緣經驗,會深刻的意識到生命的有限性與脆弱性。面對癌症確診的那一刻,癌友的存在感會受到嚴重的衝擊,心理上常有不安、焦慮、憂鬱,生理上則要承受治療所帶來的疼痛與煎熬,這些感受甚至會威脅到自己活著的感覺。治療過程不斷感到恐懼與不安,即使治療結束後也一直害怕復發和轉移,生命的威脅如影隨形,猶如隨身帶著一顆不定時炸彈,這個炸彈會不會爆,什麼時候爆?要面對自己無法掌控和充滿不確定性的生活並不容易。

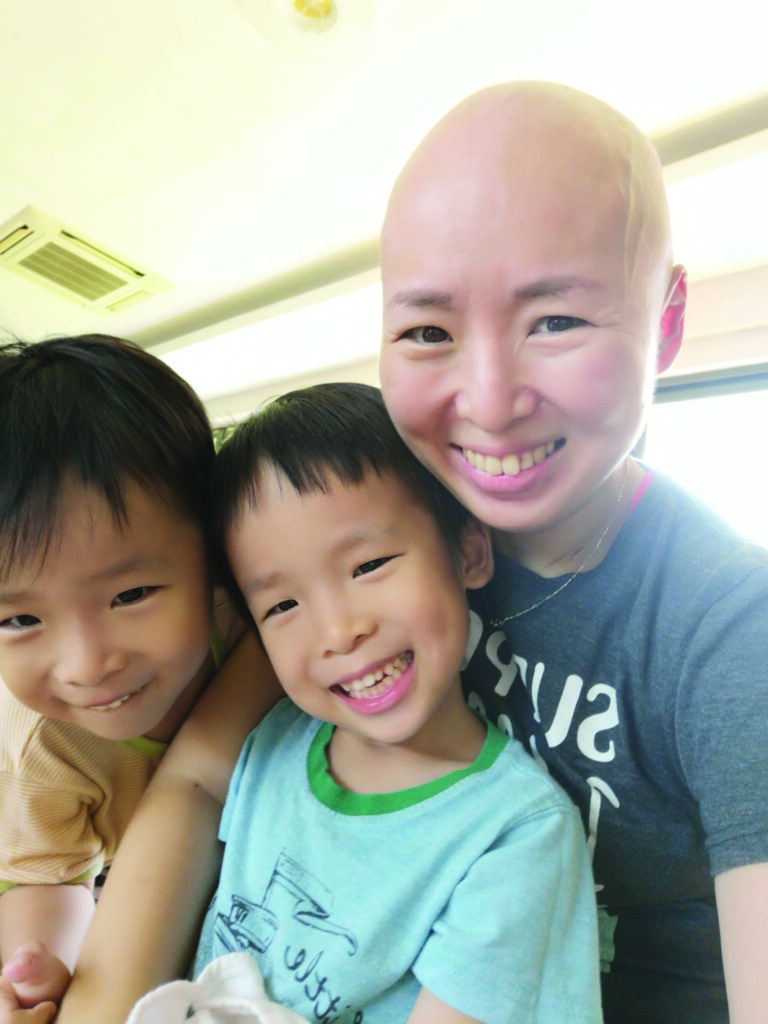

古晉癌症倡導與醒覺協會(Society for Cancer Advocacy & Awareness Kuiching, SCAN)主席Chris Cheng與秘書長Desidre Wee都是勇敢的癌症倖存者,前者於2013年確診霍奇金氏淋巴瘤,現在是無癌倖存者(Cancer Free Survivor),後者於2019年患上乳癌,是超過五年的倖存者。兩人都已漸漸地習慣了“癌生活”,並活出生命的另一片風景。

雖然,帶病生活,但自從不再需要經常往醫院跑,經常見醫生之後,生病的感覺慢慢消退。從外表上看起來,他們與普通人無異,照常生活,照常工作,照常交際。然而,他們心裡都有一個黑點,和所有的癌症倖存者一樣,他們對癌症復發或轉移始終擔心,這是所有倖存者最擔心的事,尤其是治療後一年的倖存者,會因此而感到焦慮和恐懼,當身體出現一丁點狀況,哪怕只是傷風咳嗽,憂慮就會出現,心想這是不是復發的症狀。有時,這種焦慮恐懼的情況也會出現在倖存者家人身上,比如Desidre的丈夫就一直對她的身體狀況保持緊張的態度,常常囑咐她去做檢驗。

這樣的擔心往往使癌症倖存者無法放鬆地生活,對他們未來的規劃也可能造成影響。比如一位44歲正值壯年期的C,原本計劃將事業拓展到另一階段,卻在這時遭到癌症打擊,在成功完成治療後,治療效果評估為“完全有效反應”(complete response),但他依就深感茫然、恐懼和焦慮。想前進卻擔心身體不行,不前進又擔心公司未來和家人的生活保障,做也不是,不做也不是,進退兩難。

身為過來人的Chris和Desidre十分明白和同理倖存者確實需要很大的勇氣和信心來繼續人生:“癌症是人生這本書的其中一個章節,但它不是全部內容,無可否認它會影響接下來的故事發展,但是我們是這本書的作者,我們可以決定要怎麼樣,用什麼來填上後面章節的內容。”他們以這樣的看法來鼓勵自己和其他病友。無論時間過去多久,復發的擔心會一直都在,然而癌症倖存者不能讓癌症綁架人生,他們需要找到自己人生的目的,知道自己想要做什麼,朝著那個目的前進,否則就會一直停滯在癌症的章節裡。學習接受這種不確定性,不過度被復發的恐懼束縛,在追求人生的意義與衡量身體狀況之中取得平衡,謹慎地一步步往前邁步。

後遺症影響生活品質

絕大多數的倖存者都不敢說自己已“康復”,這除了是因為癌症的復發與轉移的可能性之外,另一部分是因為接受治療後的副作用會短期或長期存在。癌症治療會殺死癌細胞,但是在這個過程中,健康的細胞也會受損。不同的癌症,不同的治療,在不同的個體身上,過程中會出現不同的副作用或癥狀,比如:噁心、嘔吐、體重減輕、沒有食慾、便秘、腹瀉、脫發、皮膚纖維化、吞咽困難、口腔內側疼痛、潰瘍、淋巴水腫、疲累、不易聚焦、手腳麻、關節僵硬、疼痛、睡眠障礙等等。這些副作用合作起來,導致倖存者有很長一段時間需要承受多種的不舒服,也需要花心神來處理或在生活上做出調適,來應對這些癥狀。

對於大部分癌症倖存者,在治療結束後大約半年到一年裡,治療對身體造成的急性、亞急性副作用會慢慢退散。但是有些倖存者需要面對長久存在的後遺症,比如:鼻咽癌倖存者會雙手雙腳發麻、放療導致口水腺受損,無法分泌口水,口腔一直很乾,不僅飲食受影響,還會引起其他口腔問題;大腸癌倖存者手術治療後,每天排便至少七、八次,外出時一定要確保去的地方有廁所;乳癌倖存者開刀後,發現右側手臂水腫得像大腿一般粗大。癌症治療結束後,倖存者會感到持久的疲憊、虛弱、精神不振、身體功能下降的情況。癌後疲憊可能會持續數個月甚至數年,影響病人的日常生活和生活品質。這種疲憊感不同於一般的疲憊,即使透過休息和睡眠,也可能無法緩解。

後遺症的處理也是倖存者們的一個功課,為管理或緩解後遺症的不適,倖存者通常需要進行復健治療、高壓氧治療、針灸治療、藥物治療、心理咨商、按摩等等,癌症倖存者儘管給出極大的耐性,用了很多時間和金錢和疾病相處,要獲得持久的效果也並不容易。後遺症就好像身體住了一個新夥伴,你必須去照顧它,接納它,讓它成為生活的一部分。

Desidre表示後遺症也可能影響倖存者與家人的關係,一些女性倖存者在接受治療後性生活受影響,與伴侶的親密關係和婚姻生活因此產生變化,夫妻雙方需要坦誠溝通,互相理解和支持,否則婚姻關係難以維持和諧,有者甚至因而失婚。

接受巨變調適生活

癌症倖存者看似保住了性命,但其實他們失去了很多,付出了相當大的代價。一位癌症倖存者表示,自從生病之後,一切都變了,生活再也回不到過去的樣子。治療後,體力大不如前,很容易就疲累,無法長時間工作,一些體力活也做不了,他因此認為自己沒用了,失去了自我價值感和自信心。除了生理上的狀況之外,各種負面和情緒,也來湊熱鬧,攪亂倖存者的心理健康,一波接一波,真叫倖存者幾乎招架不住。

癌後回歸生活要面對生活的種種不確定、職場的變遷、家庭和社會角色的調整,除了生活狀態的變化,還有心理的調適。癌症倖存者需要一段時間來接受自己和種種的變化,接納不同階段,不同狀態的自己。癌症會使身體和外觀改變,Desidre身上就留下手術的疤痕,手術導致左胸和腹部神經線損傷,失去感覺,體重也一直上升,然而,她還是用另一種方式來照顧自己,總是好好打理自己的外表,讓自己看起來充滿自信和活力,不斷為自己增加能量。

癌後,倖存者或多或少需要改變其生活形態,以降低復發的風險。培養健康的生活方式,確保自己有足夠的休息時間、飲食均衡,並且定期運動,不要給自己太大壓力,基本上倖存者就是失去了放縱的“本錢”,不得不做個生活的“乖孩子”,不煙不酒,早睡早起,堅持做運動,不熬夜不操勞,戒掉不健康飲食習慣,改吃營養餐,而且必須定期做追蹤檢查,並覺察自己的身體狀況。

Desidre認為,每個生命有其韌性與求生本能,會為自己找出路,癌症倖存者會為自己找方法,調適自己去因應和適應狀況,找到新的生活方式,建立新的生活常態。擁抱自己所經歷過的一切,帶著傷疤和養分,在人生的道路上繼續前行。

報道:戴舒婷

照片:受訪者提供

砂麼東東

砂麼東東