“能源轉型是全球人類當下最迫切和必須達成的目標,無可否認能源轉型是十分艱巨與複雜的任務,它並不容易,但它正在發生。”——ABB東南亞副總裁Abhinav Harikumar

轉型加速,合作開創新局

砂拉越因擁有豐富天然資源,而在可再生能源和潔淨能源方面具有巨大的發展潛能,砂政府有非常明確的願景,並設定政策來支持新能源發展,其能源轉型政策涵蓋八支柱,包括:再生能源、氫氣、能源效率、低碳交通、生物質能、碳捕捉、再利用與儲存、合成燃料,以及石油與天然氣。全球電力技術巨頭ABB(Asea Brown Boveri)看見眼前機會,準備通過其自動化、電氣化和數字解決方案方面的專長,和砂拉越一起推動能源轉型的齒輪。

ABB東南亞副總裁Abhinav Harikumar曾擔任ABB澳洲能源產業部門主管,他在能源管理與數位化轉型方面擁有相當豐富的經驗。對於砂拉越的能源轉型,他表示,砂正在朝著正確的方向邁步,去碳化、獲取清潔能源和通過創造就業機會促進經濟增長,這是全球共同追求的永續目標,砂能源轉型目標與全球趨勢高度一致,加上砂戰略性位置及可再生能源潛力,已成功吸引一些國際合作夥伴對跨境合作表現出了濃厚的興趣,因此,他並對砂能源轉型路徑充滿信心。

他指出,轉型中面對挑戰是必然的,關鍵在於轉型的速度是否足夠快,能否充分把握當前的機會,同時發展未來能源來源。若其他國家捷足先登,搶先向日韓等綠能進口國釋出合作意願,砂拉越將難以脫穎而出。因此,我們必須對新解決方案保持開放態度,攜手合作來實現能源轉型。Harikumar認為合作夥伴關係,在砂推動解決方案或面對挑戰時,將起到關鍵作用。所謂新解決方案,指的不僅是新技術、新設備、新工業、新職業、新思維,它更深的意思是“前所未有”。面對新能源領域,砂需要與技術供應商、工藝技術供應商、投資者、顧問、政府、能源業者等密切合作,才能找到最合適的技術組合,搭配可行的商業模式,齊心協力來確定可行的解決方案。而在這方面,ABB的豐富經驗和卓越技術能加固砂轉型的架構。

百年技術,穩定推動革新

回顧上一次的能源革命,它發生在1870年至1920年之間,石油成為我們主要能源來源之一,而ABB這家工程技術公司就在這時候誕生,其前身——ASEA和BBC於19世紀末分別在瑞典和瑞士成立。當時ASEA主要生產發電機和電力設備,於1901年建造了當時世界上最大的自冷式變壓器。而BBC則專注於電機和渦輪機業務,在1913年製造了世界上第一台5000千瓦時蒸汽渦輪發電機,為現代發電技術奠定了基礎。這兩家公司在20世紀時期積極參與電氣化浪潮,為鐵路、電力網絡和工業提供設備與技術服務,後於1988年合併為ABB。

140年來能源一直是這公司技術成長的催化劑,而反過來它是能源科技發展的動力,它跟著時代前進,不斷研發和更新技術與設備來滿足人類對能源的需求。如今它累積了完整的產品組合,包括:電氣開關設備、分布式控制系統、測量分析和人工智能技術,為傳統能源和新能源的交接轉換提供解方,這讓它能成為各國能源項目的合作夥伴,包括馬來西亞。目前ABB公司正透過其自動化、電氣化和數字解決方案在支持馬來西亞的一些能源項目,包括:巴當艾浮動式太陽能電站、國家石油公司液化天然氣浮動平台設施,以及馬六甲的全國最大原油煉油廠等。

ABB在砂能源轉型計劃中,將能為業者提供端到端的解決方案,以簡單例子來說,在智慧電網方面,它提供完整的產品、系統、軟體與服務解決方案,涵蓋從發電到輸配電再到最終用電端的整個電網價值鏈。智慧電網能即時監控電力供需,自動調節能源流動,穩定可再生能源輸入,提升供電可靠性。而在太陽能方面,搭配太陽能發電提供逆變器、電氣保護、智慧能源管理(EMS)、微電網控制及電池儲能系統(BESS)整合等。工業與建築部門的數位化與自動化,則透過感測器、能源管理系統、AI節能控制,提高能源使用效率,減少能耗。

深耕氫鏈,打造全方位解方

2022年,澳洲成為第一個出口液態氫的國家,ABB在氫能源供應鏈(HESC)試點項目中發揮了關鍵作用,提供了包括低壓開關設備、配電面板、電能質量組件、不間斷電源(UPS)、儀器儀表、電機和齒輪箱等在內的電氣設備,並負責端到端的工程項目管理和調試服務,監督位於維多利亞州海斯廷斯港的氫氣液化過程,然後將氫氣運送到日本神戶。

在北領地綠色氫氨項目(AGA)中,該公司負責設計和實施太陽能微電網解決方案,為氫氣和氨氣生產設施供電,這個項目涵蓋容量4.75吉瓦的太陽能電場,配備3吉瓦的電解槽系統,將日產約2,700噸綠氨。也就是說,該公司在氫能價值鏈中,從生產、儲存、運輸和再氣化等各個環節都能發揮作用。

Harikumar舉例:“自動化和數字解決方案能優化工廠設計,提高能源效率,減低能源消耗,綠氫最大的問題就是能源成本很高,占生產開支最大部分,如果能減低生產成本,就能為砂氫能工業增加優勢。”能源技術的進步能減低生產成本,新能源價格能夠減低,這才能加速普及化,進而達到減碳的最終目的。

數位科技,守護碳封存安全

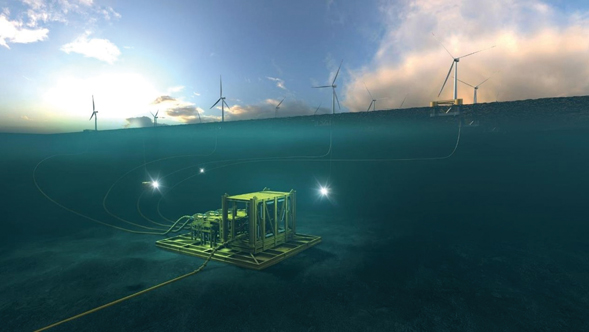

能源項目越是複雜就越是需要科技的支持,比如砂拉越的碳捕捉封存(CCS)樞紐項目。ABB CCS全球產業業務經理Nigel Greatorex表示,CCS樞紐是一個非常複雜的項目,樞紐型CCS不是點對點的傳輸模式,而是多個排放源連接到同一套基礎設施。不同排放源之間的運營方式可能差異極大,例如二氧化碳(CO2)捕集設施的運行與運輸的方式不一樣。而CO2在不同溫度與壓力下會出現氣、液、超臨界等不同狀態,因此CO2管道無法像天然氣管道那樣可兩相或三相流,這為運營帶來極大風險。

在大部分情況下,所捕集的CO2並非完全純淨,而是包含了多種雜質,一些雜質若與水分結合,可能形成強酸性、具腐蝕性的氣體。當多個不同捕集方式的排放源接入同一管網時,CO2氣流中的雜質會更加複雜。如果管理不善,便可能形成一種危險的“雜質雞尾酒”,大幅增加管道腐蝕風險。CCS項目通常沒有設置中間儲存設施,必須24小時不間斷運行,將CO2輸送到儲存點,如果CCS管網因雜質波動或兩相流問題而停機,排放源無法暫存CO2,只能將其直接排放到大氣中,造成災難性後果。

幸好,數位科技能協助解決這個問題。尼蓋爾解釋,因為CCS系統在運行中會受到溫度與壓力變化影響,導致CO2的熱力學性質變動,進而影響系統的可行性,因此準確掌握這些變數至關重要。傳統用於油氣管線的監控系統無法應對CCS的高風險與複雜性,這需要利用“過程模型”模擬CO2在不同狀況下的行為。目前常用的GERG 2008和CPA模型原本是為油氣產業設計,並不完全適合CCS。因此,ABB對這些模型進行優化,開發出新的“數位雙生技術”,可精確模擬CO2的熱力學特性,解析度高達約200公尺,能用於從排放源到井底的整個CCS網路。此外,這項數位化解決方案還能即時監控井筒完整性與地層中的CO2擴散狀況,提供操作建議,協助應對成分或運作變化,提升CCS的安全性與效率,降低風險。無論是地下岩層還是海底地層的CCS,在人類進不了的區域,我們都需要科技來協助系統與監控的操作,也需要數據的分析,幫我們做出最佳決定。

轉型成功,仰賴全民參與

從化石燃料轉向可再生能源,必須是一個循序漸進且具戰略性的過程。目前,馬來西亞約90%的能源消耗仍依賴化石燃料,這條“水龍頭”不是說關就能關的,應優先推動既有作業流程的去碳化,同時逐步擴大綠能。ABB在澳洲實施了創新方法,將太陽能整合到油氣操作中,減少對化石燃料的依賴。同時,也將陸地綠能引入同區浮動LNG操作,擴大綠能的應用,以新方式對能源供應做出改變。

在能源轉型的過程中,公眾的疑慮是可以理解的,尤其是在相關基礎設施尚未普及、相關信息尚未透明的階段。然而,科技的進步正是改變這一切的關鍵。當技術能夠將新能源變得更加安全、潔淨、可控,並通過成熟的設計、標準和解決方案來保障其可靠運行時,公眾的信任也將隨之建立。

“能源轉型不僅僅是行業的轉變,更是由消費者驅動的運動。”Harikumar認為人們隨著世界向可持續性轉型,對綠色解決方案充滿期待。關鍵是要保持一致的信息傳遞,並促進政府、監管機構和行業參與者之間的合作。因此,推動新能源的普及不僅僅是技術或政策的問題,更是一場全社會的協作。在擴大規模的同時,必須讓公眾參與進來,讓他們了解、體驗、甚至參與設計未來的能源系統。唯有如此,這場能源轉型才可能真正走入人們的日常,成為可持續生活的一部分,而不是遙不可及的理想。

結語:美國未來學家Jeremy Rifkin曾在其著作《第三次工業革命》一書中指出,“每一場工業革命的本質,都是能源系統與通信技術的結合。”這一洞見揭示了一個核心事實:科技不僅推動著社會結構與經濟模式的轉變,更是能源系統演化的發動機。從煤炭與印刷術締造的第一次工業革命,到電力與廣播驅動的第二次工業革命,再到今日,隨著可再生能源技術、智慧電網、儲能系統與互聯網的興起,人類正站在能源系統與數位科技深度融合的關鍵點,面對著第三次能源革命與第四次工業革命。在這個轉型的時代,科技不再只是輔助工具,而是能源去中心化、智能化與低碳化發展的根本動力。

报道:戴舒婷

照片:撷取自ABB官网

下篇再續

砂麼東東

砂麼東東