“看着家中书房的照片和底片,再次让这个老摄影人有了想要去完成的事,与其自己收藏,还不如让其他人也收藏,这样才能让消失的婆罗洲被更多人看见……”

说到早期本地人文摄影,Dennis Lau刘任峙这个名字肯定会被提起。他是本地摄影界的老前辈,也是早期少数投身于砂拉越和沙巴人文摄影的摄影人之一,在1950年代至2000年代初,他的作品常见于国内外著名杂志、摄影刊物及报章,他多次受国外刊物邀请为特约摄影师,作品也在东西方多个国家参展,更被英国皇家摄影协会称为‘马来西亚最佳摄影人’,近年来他的摄影作品,相继在美国、日本、新加坡等国家所举办的个人摄影展中展出。他不仅将砂拉越的人文历史带到世界的展台,更为本地摄影界记下辉煌的一笔,摄下了许多经典作品。

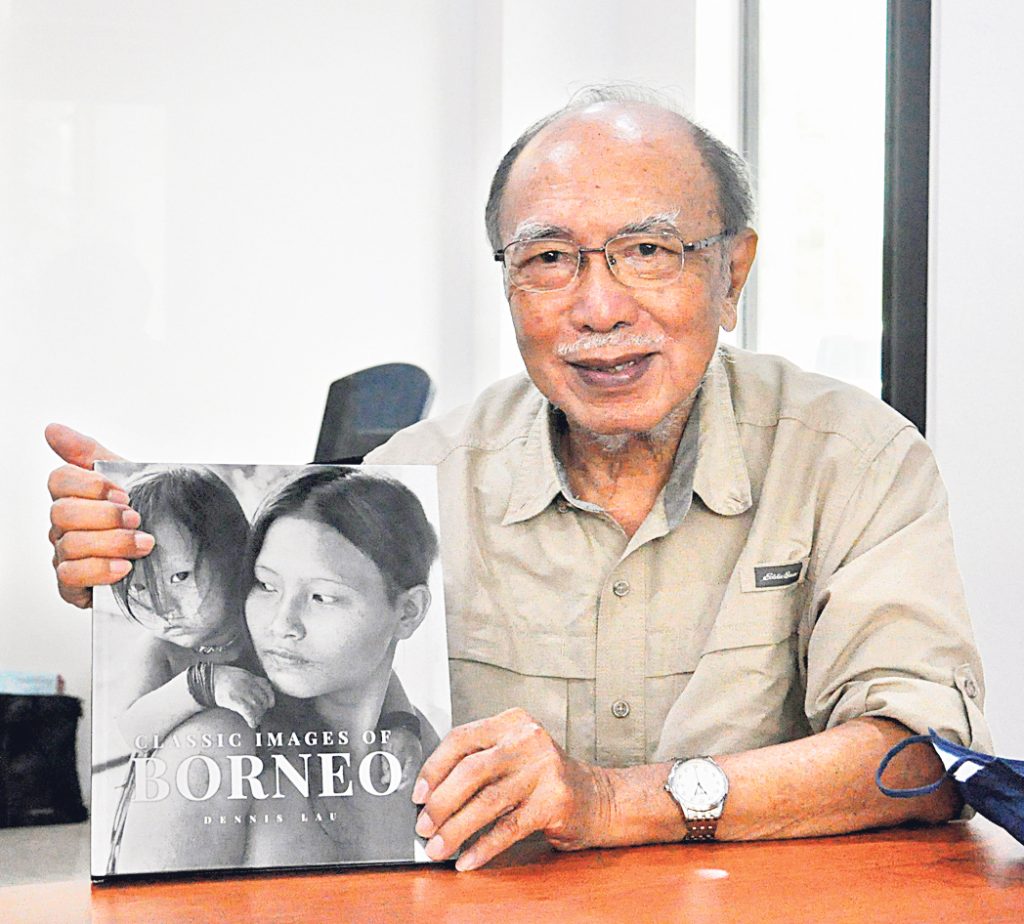

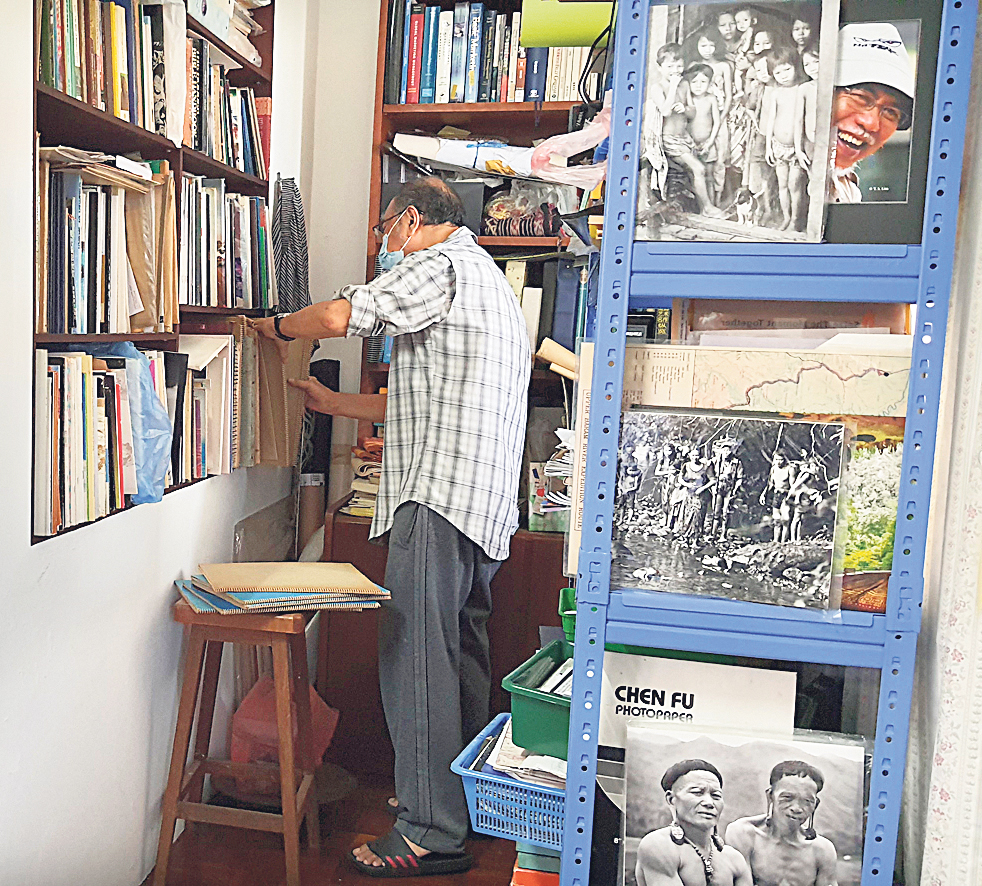

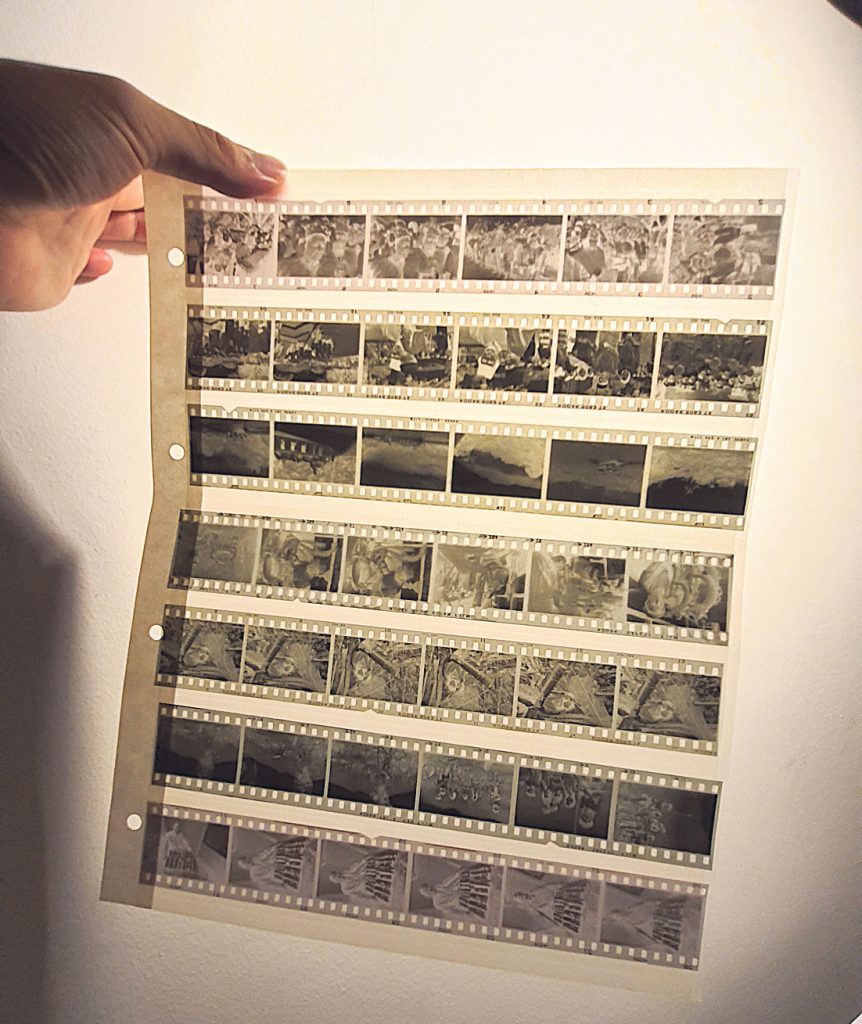

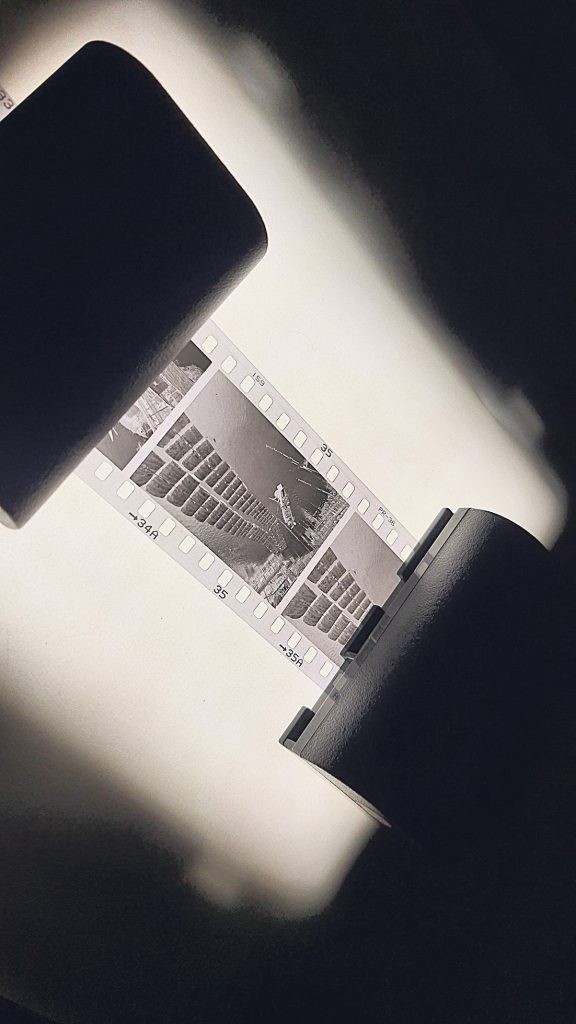

2018年,刘任峙在吉隆坡国家艺术馆举办了一项《婆罗洲经典影像》个人摄影展,当时80岁的他,心里计划着要将他一生的心血作品做个整理,看着家中书房的照片和底片,再次让这个老摄影人有了想要去完成的事,与其自己收藏,还不如让其他人也收藏,这样才能让消失的婆罗洲被更多人看见,于是他决定出版一本毕生摄影集。只是,要找到能帮他圆梦的人并不容易,因为他的照片全是底片拍摄,而且是都黑白照片,想要出版印刷,得要先将底片数码化,花一番功夫来处理。

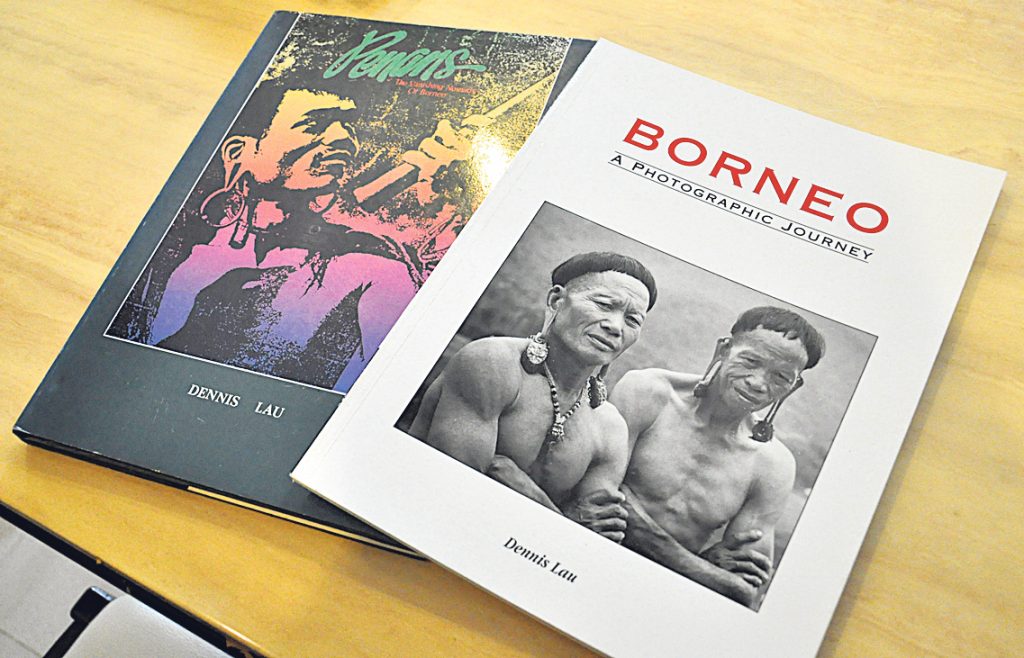

在家庭团队和出版社团队的协助下,经过一年多的准备与制作,他将60年来无数的摄影作品进行筛选,从中挑出了一百七十多张照片,集合成《Classic Images Of Borneo婆罗洲经典影像》摄影集,并于近期正式推出,希望能借着摄影集将那些已经不再的人文画面更好的保留下来,流传下去,也提醒大家要珍惜古老文化的价值。

●走进内陆村落 摄下原住民变迁

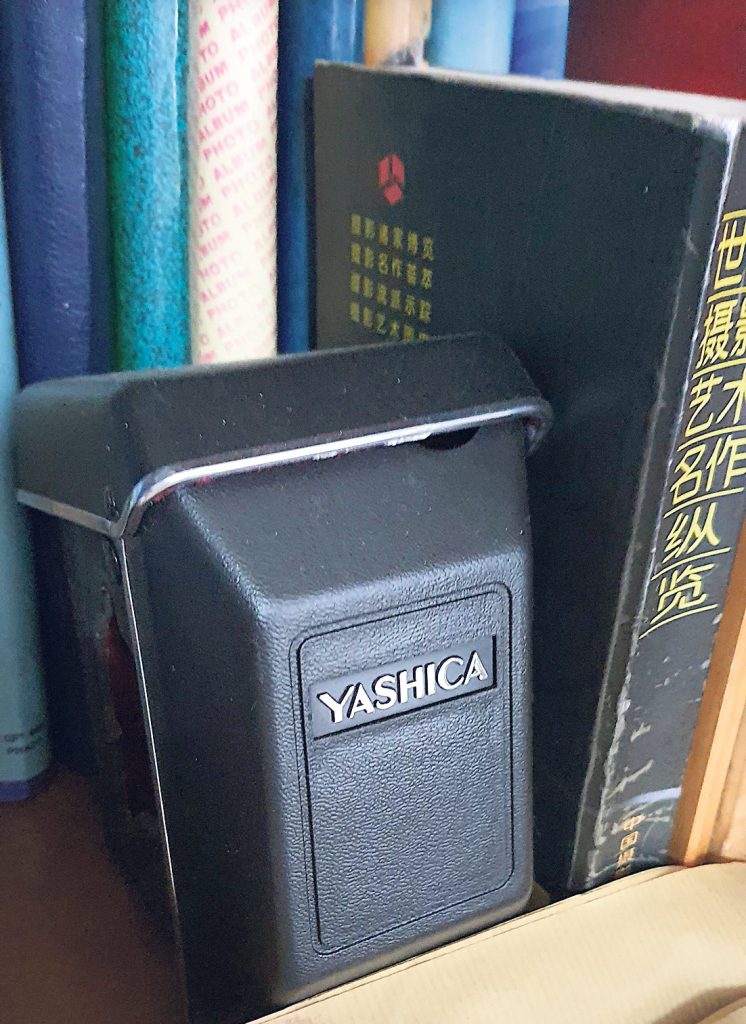

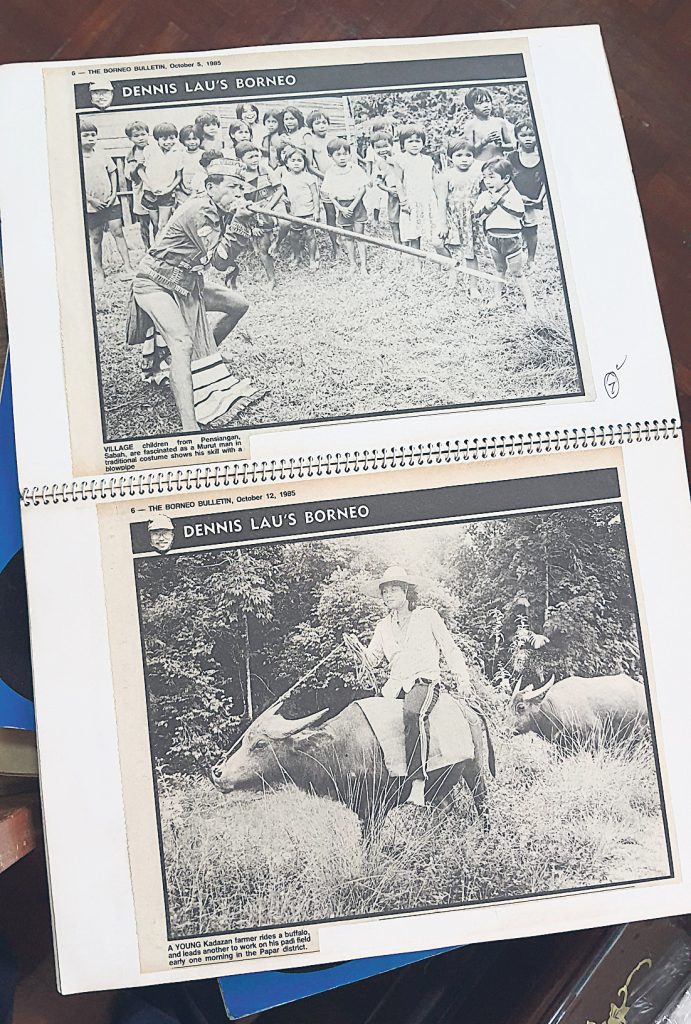

现年83岁的刘任峙,虽不再背着相机,不再提着他的老铁箱,往深山里去记录本地人文的原貌,但是他的作品对于本地人文历史来说是重要的记录。因摄影人身份而闻名的他,其实是一名教师,他在1960年代开始执教鞭,在从教期间被派往民都鲁和美里任职,这给了他机会往内陆偏远的乡区去探索和认识未经开发的深山和未受现代文明影响的土著村落。当时每逢周末和假期,他就背着一台菲林相机往村落取景拍照,同时探访学生。后来他在美里认识了盖文神父后(Anthony Dennis Galvin),成为了神父的特别助理,每次神父要到内陆探访原住民时,必会请他同行,这也让他有更多的机会到不同的村落,近距离接触各种族居民以及他们的文化。

他对这些民族的一切感到非常好奇和着迷,尽管在那个时代交通非常不便,乘着水上交通工具,得耗几天时间经过几个中点站后才能到达村子,但他依然不怕辛苦,一次又一次走进民族村落,走进他们的生活,去学习和了解他们的文化,去“看见”人与人之间最纯粹的情感与互动。同时,用相机记录他们的喜乐、忧愁、害羞、英勇与自然的一面。

如今翻开刘任峙的摄影集,我们会发现,他用相机所做的记录,不仅是半个世纪前,一些尚未受文明影响的原住民生活原貌,还包括了后来地方发展、经济活动、宗教信仰对他们的古老文化所带来的逐渐转变。刘任峙的出现,像是站在了一个很巧妙的时间点上,他在60年间的持续摄影,让他亲眼见证了原住民的文化的逐渐改变,也看见了林木砍伐活动如何一点一点吞噬原住民的家园,他犹如一部人体纪录片,先是用眼睛看见了,然后用相机将他的“看见”都记录下来。

1987年,本南人对于伐木活动侵犯他们的家园而做出反抗,刘任峙在这时候用它的照片来让人们了解本南人,他出版了《婆罗洲消失中的游民》(The Vanishing Nomads of Borneo)摄影集,一张张黑白照片展现本南人的与森林的密切关系,这本摄影集引起国际的瞩目。

●“看见”是拍摄关键 定格在那一瞬间

身为人文摄影师,他先是一个观察者,后才成为一个摄影人。在学习摄影技术之前,他先学会以不同的视角去观看周遭环境里的人事物,投身于人文摄影60载,直觉一直告诉他,除了用肉眼去看之外,还要打开内在的视觉,才能深入看见事物的精髓。摄影技术可以透过学习和练习来增长,但是看待事物的眼光是由内心而发,无人可以传授,只有个人的修养、对周遭各方面的了解、对生活的经验、对事物的想法、人生阅历等等,才能培养出摄影人的眼光。

他说摄影,捕捉影像,靠的不是摄影器材或效果,相机只是工具,是帮摄影人记录他的“看见”,而不是帮摄影人看。摄影者敏锐的视角、观察力与洞悉力才是真正的强点。他以独到眼光来解读他所遇见的人,再透过镜头勾勒出主体,让他们在影像中展现出令人尊敬的生命角色以及他们对生命充满的热诚。

拿出他的摄影作品,他总有细说不完的故事,他对每一张照片的前因后事记得清清楚楚,是什么样的因缘促使他在“决定性的瞬间”,按下了快门,被触动的那感觉犹在,仿佛影相不是印在菲林上,而是烙印在他心头。

他说,一张好的摄影作品必须主体鲜明,整体不过于杂乱,各方面条件如光线、空间和背景也配合,并且捕捉到能表达主体的一幕。每一次当他发现一个能令他心有所感的主体时,他就很会认真地去注视对方,并尝试进入对方的角色里,当对方露出一个决定性的表情时,他就立刻按下快门,心里呼出一声‘Igot it 我捉到了’。这样的照片往往只有一张,没有重复或连拍,主体自然的情感流露,人与人之间坦诚的互动,加上背景环境和光线的相恰融合,构成一幅完全的写实影像,没有摆拍,没有道具,全凭当下的天时地利人和,还有他的“看见”,将一个瞬间定格,化为永恒。而这本摄影集就收绿了他摄影岁月里,许许多多个“决定性的瞬间”。

●首遇本南人 成摄影集封面照

回顾他大半生的内陆之旅,最令他终身难忘的,也是影响他最深的就是在1968年,他第一次到峇南河上游的Long San,那时他在一座肯雅人的长屋里,第一次邂逅仍在雨林中过着游猎生活的本南人。这群未受到现代文明影响的原住民,身上散发着一种非常淳朴的气质,他们纯真的面容与表情,与周围环境看起来一样天然,他们以森林为家,衣食住行样样都从森林里获取,他被这群人的文化和生活方式所震撼。于是,他在心里默默下了决定,今后要更加投入于人文摄影,用欣赏眼光拍出好照片,用菲林来记录本南人的生活种种。也因此,他与本南人结下30年的友谊。《婆罗洲经典影像》摄影集的封面照片《原始的爱》就是他于1968年第一次与本南人相遇时所拍摄,以它为封面,可见本南人在他心里的意义重大。

1973的巴里奥高原之旅,是另一个他最怀念的旅程。那时候的巴里奥高原不只是在地理上与世隔绝,外来人进入高原都必须申请准证,因此除了当地居民和军官之外,那里甚少有访客。在这样的稻米之乡,不仅山明水秀,加拉毕族的习俗与传统生活的味道非常浓郁,人文和风景都为刘任峙提供了丰富的摄影素材。当时适逢佳节,各种传统节庆活动在进行,他在那里捕捉了很多精彩的画面,其中不少更成为他的代表作,包括广为人知的《加拉毕长者》(Kelabit elders),这些画面都收录在摄影集中。

结语:

采访时我拜见刘任峙,他已经不记得我曾经是他的学生,在我的记忆里,他是个很有个性的美术老师,30年后再见,我和他谈摄影,他依然很有个性。他说“看见”是摄影和艺术的最大关键,所以他一直都在看。他虽不记得我,但是他还记得每一张照片里的人物,记得触发他按下快门的原因。每一张照片都有一个故事,听他说话,看他的眼神与表情,我看见了他对那些瞬间的情感,看见他珍视人文的那份心。

半辈子的摄影人生,他的收获与成就并非金钱和名气所能衡量,而他透过摄影所传递给后辈的信息也不仅仅是文化的价值,更包括了他身为摄影人对摄影所抱持的态度,以及他对人处事的各种态度与精神。他依然是我老师,依然是我学习的榜样。

黑白中的精彩(上)

报道、摄影:戴舒婷

部分照片由Illustrato Studio 提供

砂麼東東

砂麼東東