鬧市一隅,有這麼一間老房子,專門老房子剧场之资源的法医室接收各式老舊物件。每天,總有形形色色的訪客,帶著他們的“奇珍異寶”登門造訪老房子剧场之资源的法医室即使在非營業日,門前也從未真正“冷清空蕩”過。

負責人常常想不透,為什麼這裡總是人來人往,尤其在他最忙、最不希望有人上門的時候,偏偏訪客一個接一個,堅持不懈地把東西送來,彷彿這扇門有什麼神奇的魔力。

每逢週末,小志工總會抽空來老房子,和一群老志工一同整理物品。對他來說,待在這裡比逛超市還有趣,超市的貨架總是一成不變,而這裡,永遠有各式各樣的人與物、故事與驚喜。

回收站裡的犯罪現場

友人問小志工,在老房子做些什麼事。小志工故作神秘地說:“我們不是在回收,我們是在犯罪。”友人愣住,小志工接著一本正經答道:“我去搬屍、藏屍、分屍、解剖、棄屍”。友人更是驚愕,他才笑著補充:“當然是說那些舊物品啦!每樣東西來到這裡,都要被一層層剝開、分類、拆解,像極了CSI現場處理遺體。”這是小志工的黑色幽默,一種自我調侃,也是替重複勞動注入一點戲劇感與動力。

老房子大致上分為幾個部門來運作,包括:紙質+書本、塑料、玻璃、鋁罐、鋁箔、電器、金屬、衣物+包包+玩偶、異類(無法回收物)。不同的物品需要不同的處理方式,“搬屍”、“藏屍”、“解剖”只是幾種比喻說法,卻恰恰說明了這裡的工作不只是簡單地把東西丟進回收桶而已。

搬屍:一袋又一袋的重量

每次貨車和羅厘“大駕光臨”,小志工都想搖頭,看著滿滿的一車,不曉得又要屋裡屋外跑上幾百回,才能把東西卸完。小志工和老志工將一箱箱、一袋袋“不明物品”搬進剛剛才空出來的“停尸間”,這個過程小志工把它叫“搬尸”。“搬尸”若是遇上雨天,工作就更難進行,“收尸”和“運尸”時東西會淋濕,衣物重上加重,書本紙張需要曬乾。最怕年終和農曆新年大掃除季節,一天至少七八輛大小貨車和羅厘上門,搬運過程簡直是要老志工的命。

分屍:層層剝離

不需要搬屍的時候,小志工就著手處理“屍袋”,逐個打開,將物品按種類分到不同部門。有些人將物品送來之前,會先進行粗略分類,負上自己的一半責任,不過通常有超過一半的袋子裝著雜七雜八,內容豐富多元的物品,小志工得一件件過濾,通常處理一袋需要用上大約半個鐘的時間。

小志工總愛待在一角,安靜處理紙張,他形容這工作是“分尸”。紙類物件包括:書本、雜誌、作業本、紙張、紙盒、紙袋、卡片、文件夾、收據、紅包袋、文具等,通常一件物品會混合不同的紙質,比如一本書,就有封面、包書透明塑料、彩色內頁、黑白內頁,這些都要分開撕掉,不同的紙有不同的回收工序和回收價,回收商要求必須分開處理。

分尸其實並不難,只是看見好好的(甚至全新的)書本、空白練習本、學校作業本、筆記本、可重複使用的紙袋,沒有被使用就被丟棄,小志工深覺可惜,他思忖:“我們砍掉了一棵樹來製造這些本子,在造紙的過程中耗用了大量水資源,又在物流和運送過程使用燃料和排碳,結果這些筆記本還沒用到,就來到了回收中心,這樣的回收有意義嗎?一本從未被翻開的筆記本,它的生命有過意義嗎?我們砍樹,並投入大量資源來生產製造,究竟是為了什麼?”

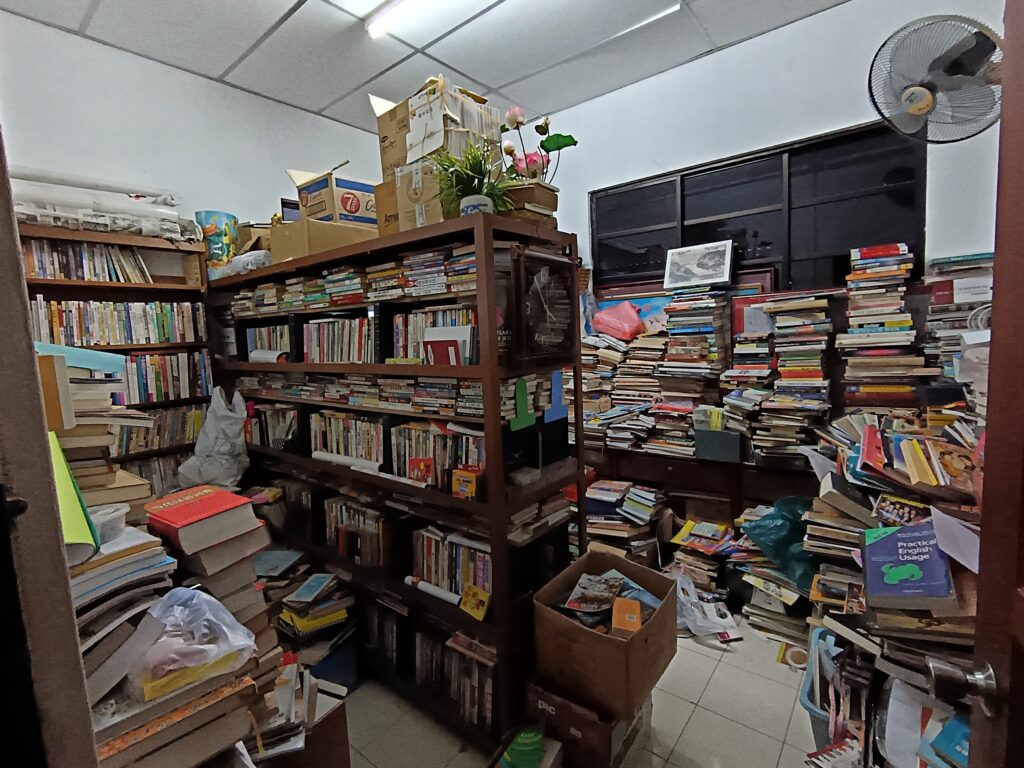

不過,也有一些書本能逃過一劫。惜物的小志工深知書本的價值,他會耐心花時間將一本本書看過,那些內容不過時的,或是還可以使用的文具、筆記本,會被留下,放到小房間。書本進入房間後,就像植物人那樣,生命暫停在這裡,直到不知何時何日有人將它從書架上取下帶走,書本的生命就會重新醒來。

解剖:謀殺童年夥伴

把毛公仔剪開,取其內臟(棉花),這就叫“解剖”。無論什麼材質的外皮都會被丟掉,本地缺乏處理這些材質的下游產業與再生工廠,因此即使回收到手,也無法真正循環利用。小志工右手拿起剪刀、左手拿起公仔,心裡還有幾分猶豫,這個毛公仔曾經是誰的寶貝?它來到回收站之前有過什麼樣的經歷?這一刀下去,它的生命就結束了。這麼做好嗎?仿佛毛公仔是個活生生的生命,仿佛小志工真的在為一個生命做最後的處理。

棄屍:無言的結局

棄屍是把無法有效回收的東西、配件給丟掉,比如:行李箱、地毯、木材、毛公仔外皮、藤籃、掛畫、7號塑料、舊鞋子、破玩具、皮包、口罩、過期食品、一次性餐具、一次性牙刷、一次性拖鞋、食品包裝袋、手機殼、保麗龍、泡棉、發霉的布偶、合成纖維、孩子的美工……這些東西,有些沒有回收價值,有些無法回收,有些清潔困難,它們的去處只有一個——垃圾場。

資源的悲劇從購買開始

“可惜嗎?”小志工問自己。有時很可惜,有時則只能麻木。這些物品大多經歷漫長運送,有的甚至從外地來到這裡,只是為了在最終一刻被人親手棄置。最諷刺的是,捐贈的人或許以為自己做了一件善事,但這些“捐贈”最終變成了“轉嫁”,變成了別人要處理的垃圾。小志工一度質疑幫忙處理這些“遺體”,自己是否等於是“幫兇”。

老志工說:“做回收就是做善事,但做善事,也得做得有智慧。”小志工學會了看物品的生命週期,看人們的慣性,看善意的侷限。他在這裡不是在收屍,而是見證一場資源的悲劇。他忽然明白,所謂“棄屍”,從來就不是這裡開始的,而是從購買那一刻,就已經埋下了結局。所以,自從來到老房子後,他不再花錢買東西,如果有什麼需要的,比如:運動裝、文具、餐具、書本、水壺等,他會到老房子購買二手品,這樣為他省下許多開支。

回收與消費行為的矛盾

“回收再用的本意,是為了減少資源浪費,促進資源循環使用,同時降低原料開採和環境污染。然而,我們這麼做,真的是在回收再利用資源,還是變相縱容人們丟了現有的,再去買新的?”小志工在反思資源回收的有效性時,質疑回收是否已被用來合理化過度消費。

儘管大家沒說,但是心裡都明白,很多人把物資送到回收站,並不是出於真心地珍惜資源,而是為了自我安慰,告訴自己,我並沒有浪費,不是丟掉東西,而是把東西回收了。這樣的心理補償機制,導致人們更無負擔地消費與浪費。

其實,回收並不是萬靈丹,回收本身也有碳足跡,過程中會耗損資源,也會造成一些污染。如果企業強調回收包裝、回收產品,但持續大量生產不必要的東西,這可能只是在粉飾環保。

那些太多太多的東西

小志工看著回收站長長的迴廊,那裡是沒有人願意去的“亂葬崗”。左手邊和右手邊是架子,架子上堆滿各式各樣的餐具和杯具,選擇和存貨比鏈鎖店裡的還要多。儘管小志工希望自己可以讓它們在重新被利用,但他實在無法為它們找到更好的容身之處。

他不禁問,人們哪來的那麼多盤碗?那些盤碗杯子,有瓷的、玻璃的、塑料的、合成材料的,都無法回收。一些商品免費贈送的盤碗杯子,從80年代到2020年的都能在那裡找到,小志工真想寫信給製造商請他們不要再附送盤碗杯子,因為人們會貪心想要,卻不會珍惜免費的東西。

更加壯觀的是,老房子旁搭建的兩個房間,一間堆滿毛公仔,一間裝滿衣物,一袋袋從地板堆疊到天花板,像極了垃圾山。衣物回收本身不是問題,問題在於數量多得超過了所謂“合理”的範圍。大家不停地買、買、買,再丟、丟、丟,這樣的行為,早已背離了回收初衷。

小志工不止一次反思:“老房子究竟是回收站,還是是資源的墓園。”即便如此,他依然一次次出現在老房子,不是為了做而做,他十分清楚自己的動機。他說:“老房子裡個個都是老人家,手腳不靈活,重物扛不動,怎也不忍心不幫忙”。以前他總是把回收資源拿來,放下就走,把“後事”留給別人,他認為這樣是不對的,每個人都得為自己的消費和資源使用負上責任。“我們不過是借用這個地球上的東西,用完之後就該以適當的方式好好地還回去。除了回收之外,偶爾來這裡幫點忙,以實際行動來抵消碳足跡,回收才能達到深層的意義”。

如果可以許三個願望,小志工會這樣祈禱:

*希望大家在回收前,先把物品洗乾淨、晾乾了才拿來

*希望盤碗杯子不要出現

*希望大家購物前,三思,再三思,然後再三思

報道、攝影:戴舒婷

砂麼東東

砂麼東東