科幻小說家凡爾納(Jules Verne)在1874年出版的小說《神秘島》裡提到了水作為未來能源的概念,他說水分解成氫和氧後,氫可以用作燃料,提供無窮無盡的熱能與光能, 水將成為地球未來的燃料。1 9 6 9 年7 月, 阿波羅11號乘載三名太空人成功登月,並平安返回地球,氫燃料技術的應用首度幫助人類實現登月夢想,未來已然到來。

氫燃未來能轉新局

氫能源究竟是什麼?絕大多數人都對它一知半解。氫(H2)是一種原子,是宇宙中最輕、最簡單、含量最高、最豐富的化學元素。氫氣無色、無味、無嗅,它可以以氣態、液態和固態的形態存在。氫無處不在,但它通常以化合物的形式出現在我們周圍,比如:它和氧合成水(H2O)、和甲烷(CH4)合成天然氣、和乙醇合成酒精(C2H2O)。

只要將氫原子從這些化合物中分解取出,儲存到燃料電池裡,或是將之轉化成氣態、液態或固態的氫載體中,就能直接或是再經過化學方式將氫原子轉換成電力,因此,氫能也被稱為“二次能源”。

水力、太陽能、風能等是取自大自然的再生能源,雖無碳排,但受限於間歇性與儲能技術,難以穩定供電,亦無法完全滿足工業生產及長途運輸等高能需求。對於難減排的行業,如:航空業和煉鋼業,電力並不適用,電池容量有限且有廢棄問題,而重型運輸亦難以電氣化。因此,人們需要還另一種能源,而氫能就是最佳的且最重要補充選項。

氫能所具備的特性能彌補其他能源的不足,首先,氫能是一種來源多元、潔淨且高效率的能源,它可從水、天然氣、生物質等多種“材料”中製得,水可循環再生,不像石油那樣有資源枯竭的問題。氫轉化為電能後,只會產生水,不會排碳,是名副其實的清潔能源,尤其是綠氫。其次,氫作為電能的載體,可以長期儲存能源、可以遠距離運輸,也可以傳遞由其他能源所產生的能量,我們可以將太陽能、風能、水電用於製氫,將氫原子儲存後再輸送和使用,這就能解決再生能源間歇性的問題。

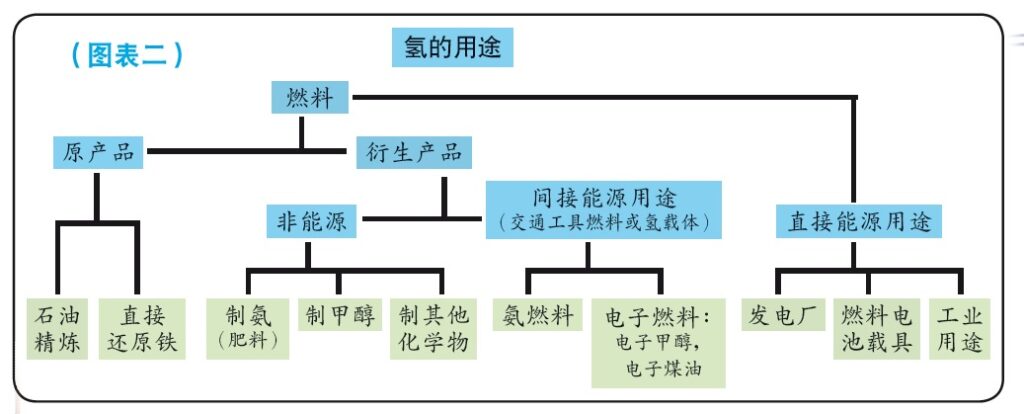

第三,氫能可作為能源互聯的橋梁。以往傳統能源各有各的傳輸系統,分為電網、熱網、油氣管網,這使得不同能源之間轉換效率低。而氫能可透過燃料電池或化學反應,實現不同能源之間的轉化與整合,提升整體系統的運行效率。第四,氫的能量密度極高,每公斤氫氣釋放的能量約為石油的3倍、天然氣的5倍,適用於重型運輸、航空或長距離運輸等高能需求場景。第五,氫能的應用場域非常廣泛,從工業生產、交通運輸到商業和居家供電與供熱,都有可觀的發展潛力。因此氫能被視為最終極能源解決方案。

氫遍工業滲透生活

其實,氫對人類而言並非新事物,人類對氫的了解始於16世紀,氫氣在工業和化學領域的應用已經超過一百年,它一直是各行各業中不可或缺的重要角色。在化學工業裡,氫是製造肥料所需的氨氣的關鍵原料,也用來合成像甲醇、鹽酸這些常見的化學品。在煉油產業中,氫氣可幫助把重油轉換成更有價值的燃料,還能清除其中雜質。在高科技產業,如半導體和太陽能電池的製造過程中,需要用到氫氣來保護材料,確保品質穩定。在金屬加工方面,氫氣能提純金屬,防止生鏽或氧化。氫氣還跟我們的日常飲食有關,例如製作人造奶油、花生醬、烘焙用油時,就會用到氫來讓植物油變得更穩定、更容易保存。在醫學上,氫氣也被研究應用於抗氧化治療和氣體分析等方面。我們穿的合成衣料,例如聚酯、尼龍等,原料多半來自石油,氫氣在原料的製造過程中,也扮演提純和提升安全的角色。總的來說,氫不只是未來的清潔能源,它其實早已深入我們生活的方方面面。

氫氣分色 碳足有別

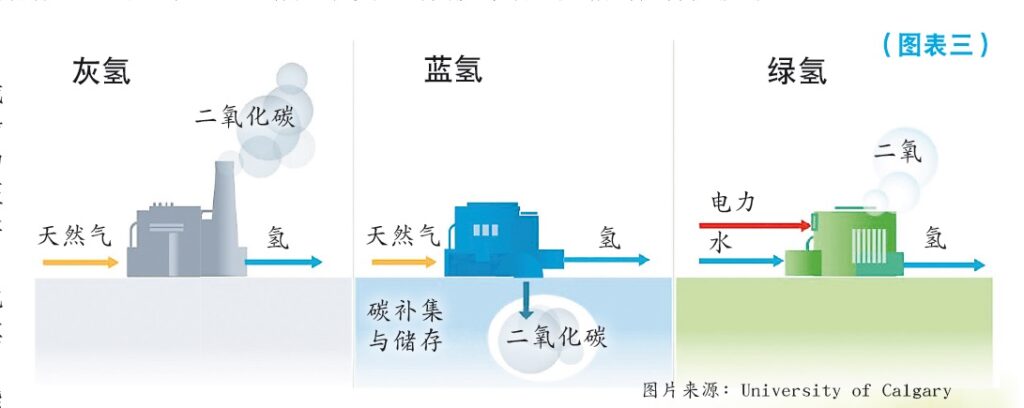

氫原子必須從化合物中提取,這個過程通常稱為“制氫”。目前廣泛應用的製氫技術,有電解法、蒸氣重組法、裂解法等。氫根據製氫的“原料”和技術來分類,如:灰氫、藍氫、綠氫、藍綠氫、粉紅氫、棕氫等,以下四種類型最為常見:

灰氫

目前生產成本:每公斤0.6至1.4美元

灰氫是使用化石燃料製造的氫氣,透過蒸汽重整法,從甲烷(天然氣)中分離出氫氣,其排放副產物中含有二氧化碳,每生產一公斤氫氣,大約會產生12公斤二氧化碳。灰氫的優勢在於技術成熟、成本低廉,但其高碳排不符合減碳需求,因此將逐漸被淘汰。灰氫是全球最常見的製氫方式,大多數工業以此來獲取工業過程所需的氫氣。

藍氫

目前生產成本:每公斤1.8至4.7美元

藍氫是種低碳氫,以天然氣來生產,再搭配碳捕集、封存(CCS)技術減少生產過程中的碳排。藍氫的碳足跡低於灰氫,且能利用現有的天然氣基礎設施,因此被視為能源轉型的過渡選擇。能源業者認為綠氫價格在2050年前,無法減低到到原本預期的水平前,因此藍氫將在全球氫供需市場中發揮關鍵角色。

綠松氫

目前生產成本:每公斤2.5至5美元

綠松氫是利用熱裂解技術製成,將甲烷分解為氫和固態碳。固態碳不會逸散到大氣之中,便於儲存也可用於煉鋼。由於生產過程碳排較低,被認為是比藍氫更環保的低碳氫氣選項。綠松氫尚未在商業規模上成熟,生產成本高,但由於固碳可進一步精製為石墨烯,因此其生產成本有機會由相關產業共同分擔。預計綠松氫會在綠色技術趨於成熟後才會加速發展。

綠氫

目前生產成本:每公斤7至12美元

綠氫是零碳氫,生產原料為水和再生能源,水透過電解槽分解出氧與氫,副產品中只有氧。雖然綠氫技術已相當成熟安全,但仍面臨不少挑戰。製氫、儲存與運輸成本偏高,特別是製造過程需消耗大量再生能源,導致成本居高不下。此外,發展完整的氫能供應鏈還需新建大量基礎設施,如製氫基地、輸氫管線、儲氣設施等,初期投入龐大。

根據國際能源署(IEA)2024年《全球氫能報告》,截至2023年,全球氫氣年產量約為9,700萬噸,其中綠氫與藍氫僅佔不到1%。國際可再生能源機構(IRENA)也指出,截至2021年底,全球氫氣中約47%來自天然氣、27%來自煤、22%為石油副產品,只有約4%來自電解水。灰氫仍佔全球氫氣供應的95%,綠氫發展仍在起步階段。

氫鏈驅動綠經濟潮

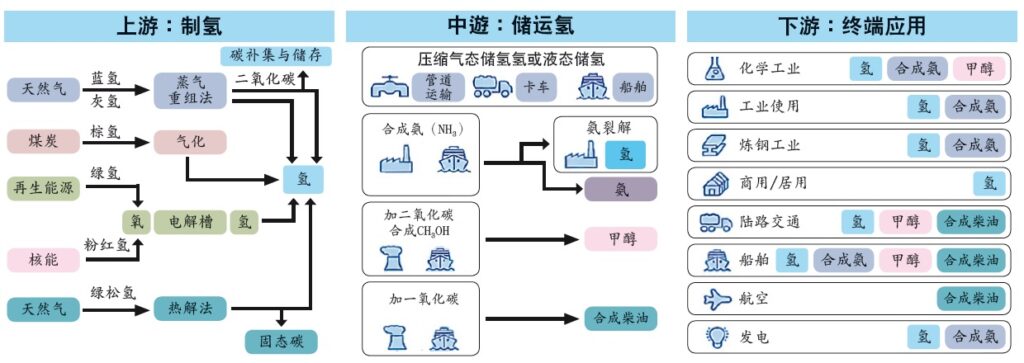

隨著全球淨零轉型趨勢加速,氫能產業的價值鏈日益成形,其中涉及多個領域,包括上游製氫、中游儲運氫、下游應用氫等環節(圖表)。上游涵蓋不同的原料和製氫法,包括:再生能源電解水製氫、天然氣蒸氣重組製氫、工業副產品氣製氫、生質氣裂解製氫、熱裂解製氫等。

中游則聚焦於氫能的儲存與運輸。氫氣因密度很低,容易逸散且高易燃性,其儲存與運輸技術充滿挑戰,對於離岸製氫地區(如砂拉越)與進口依賴國家(如日本)而言,儲運方式是氫能工業的關鍵節點。現有主要儲存方式有:高壓氣態儲氫,將氫氣壓縮到高壓,儲存在高壓容器中;液態儲氫,將氫氣冷卻至-253oC使其液化,儲存在低溫絕熱容器中;固態儲存,將氫與金屬或合金反應形成金屬氫化物;化學儲氫,將氫以化學鍵的形式儲存在液體或固體化合物中,例如甲醇(Methanol)、氨(Ammonia)、甲酸、液態有機氫載體(LOHC)等。氫氣輸送可透過管道、罐車、拖車、船舶進行。氫能儲運方式取決於終端使用場景,以砂拉越為例,採用LOHC技術儲存氫能,船運至日本,這能降低壓縮或冷卻的成本與風險,而日本也有完善的應用設備能將LOHC轉為工業材料。

下游則是應用端的關鍵,在交通運輸領域,燃料電池技術已應用於巴士、卡車、火車、甚至飛機與船舶,尤其在重型運輸與長途物流中,具備高續航與快速加氫優勢。在電力與能源儲備領域,氫能作為再生能源儲能媒介,能協助平衡電網與實現季節性儲能;氫能可與燃氣混燒或用於氫燃氣渦輪發電,減少碳排。在工業領域,氫氣被視為高溫熱源與還原劑的替代品,尤其在煉鋼、水泥、化工等高碳排產業中,被視為脫碳的關鍵技術選項。未來,隨著“氫能社會”的推動,也有望進一步應用於家庭熱能供應、建築供電等日常生活層面。

透過上中下游這三大價值環節的整合,氫能不僅能成為能源轉型的核心支柱,也有潛力帶動新一波綠色經濟的發展。

氫氣風險靜電導因

氫能可安全使用嗎?這是人們最關心的一點。今年4月雪州蒲種天然氣輸送管爆炸事件,令國人更加擔憂氫氣的安全性。無可否認,氫氣是一種非常不穩定的元素,它易燃、易逸散、具危險性。1937年,興登堡號飛船使用氫氣作為浮力氣體,飛船在降落過程中爆炸,造成重大傷亡。這件著名的飛船災難,讓許多人對氫氣安全性產生疑慮。然而,調查結果發現爆炸起因是靜電火花引燃了洩漏的氫氣。根據化學原理,當一個帶電體靠近一個導體時,靜電便會產生火花,這好比煤油接觸到火苗就會燃燒,就可能導致危險情況發生。當我們在加油站加油時,必須熄掉汽車引擎,就是為了要避免萬一手機突然響起,或者我們身上帶有靜電,產生火花造成危險。汽油是如此,氫氣情況也相同。

今年五月,亞太氫能論壇在古晉舉行,來自多國的氫能產業專家在論壇中分享現有的新一代技術和設備,包括:電解槽、儲氫罐、罐車、長管拖車等,專家們詳細解釋,隨著科技的不斷改進與成熟,氫能從壓縮、儲存到分配的相關技術、處理程序與監管防護每年都在大幅進步,並朝向更安全的方向發展,從安全的角度來看,是相當值得信賴的。

小結:在多種新能源之中,氫能引起了高度關注,鑑於氫能的多元用途及其脫碳潛力,全球各國正加速投入對氫能的投資,目前綠氫價格過高還無法普及,但在可見的未來,氫能將成為石油的替代品。再生能源成本的降低與技術的進步,將是推動綠氫生產成本下降的關鍵因素。

報道:戴舒婷

下篇再續

砂麼東東

砂麼東東