在人生的旅途中,青少年時期如同一幅絢麗多彩卻又充滿挑戰的畫卷。這個階段,身體的快速發育與心理的逐漸成熟相互交織,而情緒障礙卻如同不期而至的陰霾,悄然籠罩著一部分青少年的天空。

想不開的高風險群體

對兒童青少年心理醫生Albert Lee來說,兒童青少年是很特別的一個群體,同時他們也是“想不開”的高風險群體。

什麼是“想不開”?在中文,這幾個字眼代表情緒表達,講述一個人因為面臨壓力、困境或困難而產生了負面情緒,繼而感到困惑、無助或絕望的狀態。那一個人如果想不開,我們最擔心是因此而萌生自殺念頭。

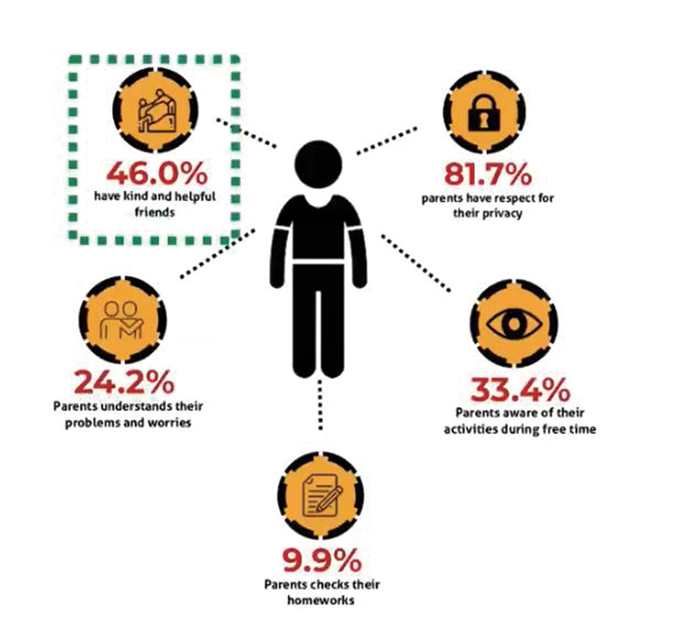

我們了解青少年嗎?政府相關單位每五年都會針對青少年做一項身心健康調查(National Health & Morbidity Survey),2022年的調查結果顯示,只有46%的青少年承認自己有好朋友,33.4%的青少年表示,父母知道自己空閒時會進行什麼活動;9.9%的青少年父母會督促自己的學業;24.2%青少年覺得父母了解自己的問題和擔憂。

青少年是我們國家未來棟梁,馬來西亞有3200萬人口,其中兒童青少年占據28.1%即919萬人。這一群體是稀有的、特別的,他們的思維、舉動、情緒都是獨特的。偶爾不按牌理出牌,但李醫生表示,這些都是很正常的。

誰人經歷沒有血氣方剛、轟轟烈烈的少年時刻?這個階段中,孩子們經歷成長,身心變化,因為荷爾蒙的轉變,導致情緒有變。這個階段有一個很重要的心理髮展,叫做尋找個人定義“我是誰”,他們會開始思考,自己來到這個世界的意義,可能會性向模糊,到底自己喜歡的是男還是女,在喜歡和愛中間猶疑,對自己的感覺或想法不知所措。Albert Lee就有遇見過向他傾述的青少年,表示對自己的性向感到擔憂。他也勸父母不要太過擔心,隨著孩子腦部逐漸發育,他們就能慢慢分辨出自己的真實感覺。

青少年,是活力與希望的象徵,他們懷揣著夢想,憧憬著未來。然而,近年來,青少年情緒障礙問題日益凸顯,引起了社會各界的廣泛關注。情緒障礙,並非單一的現象,而是涵蓋了焦慮、抑鬱、躁狂等多種複雜的心理狀態表現。它就像一個隱形的敵人,在無聲無息中侵蝕著青少年的心靈,給他們的成長之路投下沉重的陰影。

走進校園,我們不難發現,一些原本活潑開朗的孩子漸漸變得沉默寡言,臉上失去了往日的笑容。他們可能在課堂上無法集中注意力,學習成績下滑;也可能與同學之間的關係變得緊張,逐漸疏遠社交圈子。這些變化的背後,往往隱藏著情緒障礙的端倪。家庭環境,作為青少年成長的重要搖籃,也在很大程度上影響著他們的情緒狀態。過高的期望、緊張的親子關係、缺乏有效的溝通等因素,都可能成為引發青少年情緒障礙的導火索。父母的一句批評、一次爭吵,在孩子敏感的內心世界裡,都可能被無限放大,進而轉化為深深的焦慮和自我懷疑。

社會的快速發展和變革,同樣給青少年帶來了巨大的壓力。激烈的競爭、信息的爆炸、社交媒體的影響等,讓他們在還未完全成熟的年紀,就不得不面對諸多複雜的挑戰。在虛擬世界中,他們可能會受到網絡暴力的傷害,或者陷入對完美形象的過度追求,從而加重自己的心理負擔。而現實生活中的學業壓力、升學競爭,更是如同一座座大山,壓得他們喘不過氣來。

青少年情緒障礙的危害不容小覷。它不僅會影響青少年的身心健康,還可能對他們的未來發展產生深遠的影響。長期處於情緒障礙中的孩子,可能會出現自卑、自閉、自暴自棄等不良心理狀態,甚至可能產生自殺等極端行為。這對於家庭來說,是無法承受的痛苦;對於社會來說,也是巨大的損失。然而,我們不能坐視不管。面對青少年情緒障礙問題,我們需要共同努力,為他們的青春心靈撐起一片晴空。

前腦需18歲才較穩定

這個階段的孩子們開始尋求獨立,從青少年的成年人的轉型過程,他們可能會開始要求要有自己的私人空間,有些事情想要自己做決定、安排自己的一些事情,這當中可能有些事情會不盡完美,如果父母看不過去,也許就會造成溝通上的一些衝突。

人的腦部可以分為很多區塊,在前腦這一區就是所謂的“警察局”,指示我們什麼事情可行什麼事情不可行,“警察局”的發展需要在16至18歲這個階段才比較穩定,小於18歲之前,孩子可能比較敢於冒險,挑戰極限等。這也解釋了為什麼青少年會有抽煙、濫用毒品這些行為。

當青少年開始擁有自己社交圈之後,家長經常向李醫生傾述,“朋友一句好過我講十句”,他表示這些都是非常正常的情況。家長只需要幫助孩子了解朋友的背景就好。

另外一個青少年需要面對的就是挫折,他們要去適應加強自己的彈性。如果沒有好好訓練,以後面對困境就會選擇逃避或是採取比較極端的做法。

現在的大人在過去成為孩子時,面對壓力,可能是放學之後往溝渠抓魚、爬樹、跟朋友一起玩耍等釋放鬱悶,現時則不一樣了,就連放孩子在家門口嬉鬧,家長都可能擔心有拐帶發生。電子產品時代來臨,孩子玩遊戲闖關,失敗可以重新開始,對李醫生來說,這就減少了孩子建立抗壓能力的機會。他擔心,有些孩子可能往後面對壓力時,也會選擇“死了重建”這種極端做法。

青少年壓力何來?

考試、家庭、個人,這些籠罩著青少年生活中的因素都有可能給他們帶來壓力。跟老師同學的關係,有無遭受霸凌。社交壓力指的是社交媒體這一塊,當青少年在社交媒體上載內容,他們的內心可能希望獲得正面關注,但現實可能獲得的反應卻是負面的。社交媒體上的朋友並不一定是真正的朋友,但青少年未必能明白,甚至可能因為社交媒體的無人問津而心生壓力。李醫生的個案中,就有一名因為自己上載的圖片沒有人留言按贊,而自己創立了十個賬號然後自己給自己按贊留言。家庭壓力是青少年不可控制的因素,可能是原生家庭的貧窮、暴力導致。

所接觸的危險因子

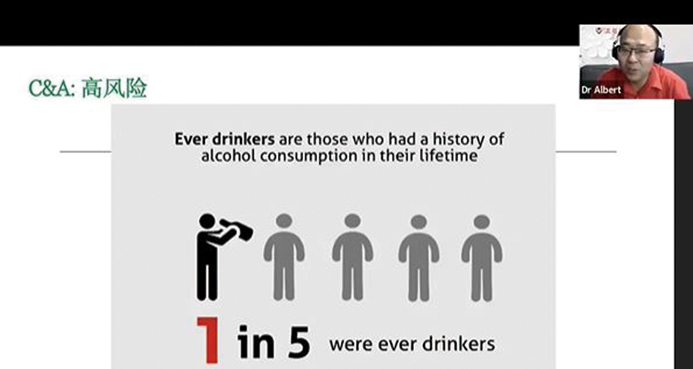

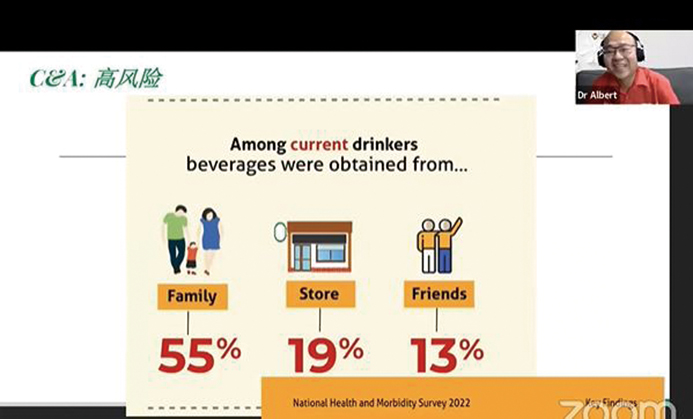

青少年為什麼屬於高風險,因為他們的“警察局”尚未建立完全,可能會先斬後奏,進行一些危險行為。上述的青少年身心健康調查報告中,就闡述了每五個青少年,就有一個喝過酒,25%曾經喝醉過。那麼我們不妨思考,他們索取酒精的管道究竟從何而來?李醫生表示,根據調查,其中55%來自家庭成員。

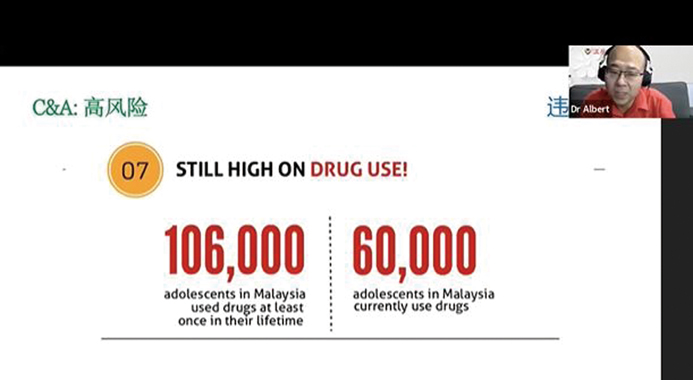

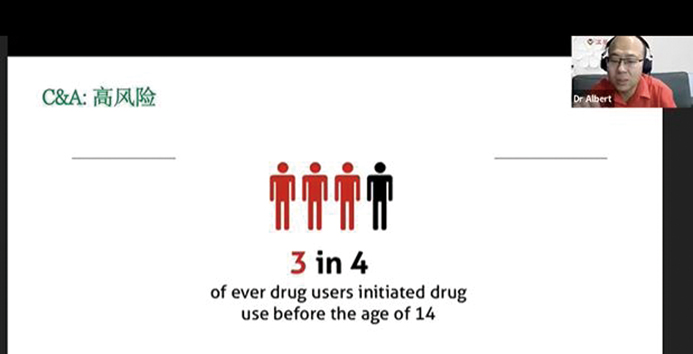

至於違禁品,一共有106,000名青少年曾經嘗試過,這裡面6萬名青少年目前還在持續服用違禁品,是蠻令人擔憂的一個數字。報告顯示,每四個服用違禁品的青少年中,就有三名是在14歲前就嘗試過了。

至於霸凌,報告顯示,8.6%青少年表示自己曾經遭受霸凌,其中9.1%是男生,8.0%為女生,霸凌歲數最多發生的年齡則是13歲,霸凌行為包含打架、身體攻擊。在家庭中,7.5%青少年曾經被體罰,41%曾經遭受語言辱罵。為什麼特別提及霸凌,因為這就是其中一個導致青少年陷入高風險不穩定情況的因素之一。

而當前我們面對最大的挑戰就是網路霸凌,五個青少年中,就有一個坦承自己曾經遭受網霸,其中語言霸凌占據11.3%、散播謠言為第二共6.9%、散播同學或朋友不雅照為4.8%、留下威脅性留言傷害別人則有2.0%、性騷擾對話1.8%、要求進行網絡性行為1%。

青少年為何想不開?

與其問青少年為什麼想不開,其實他們的問題是不知道如何想開,不知道怎麼樣解決自己的問題。所以身為這些青少年的朋友家人,我們如果可以,要去真正了解他們的困難煩惱,才能幫助他們。

自殺VS自殘

自殘是故意傷害自己身體的一種行為,可能通過虐待自己的身體來達到情緒的一種穩定。自殺就是一種輕生念頭,一種結束自己生命的行為。兩者是息息相關的,自殘的人是有可能自殺的,而擁有自殺念頭的人可能因為害怕還無法進行,但也會選擇先自殘看看如何。最重要的,這是一個很嚴重的心理健康問題,通常和抑鬱症、焦慮症及其他心理障礙有關。

當他們出現這些念頭,就表示他們可能患上抑鬱症、焦慮症、創傷後應激障礙(PTSD),一旦情緒不穩定,感覺痛苦或壓力,他們需要一個方式去轉移注意力,通過身體上的疼痛來轉移注意力或釋放情感。正常成年人面對壓力,可能會想辦法轉移注意力,比如買個冰淇淋舒緩,但是缺乏抗壓能力的青少年,舒緩情緒能力有限,就會選擇自殘來疏解情緒。

另外,他們選擇自殘方式,也有可能是為了麻痺自己的心靈痛苦,想要表達自己克服不了情緒上的深度絕望、強烈無助等痛苦。也有一些青少年自殘是為了自我懲罰,覺得自己什麼都做不好是家裡的負擔,因為自我厭惡、內疚或羞愧而選擇自殘。

網絡影響是什麼?李醫生分享,他的個案曾經因為心情不好而上網尋求解決方案,結果被教導疏解心情的方式中,其中一個行為竟然是叫他自殘。也有一些情況是有些人自殘過後將傷害身體的圖片放上社交媒體,導致高風險群體看過之後依樣畫葫蘆跟著做。

報導:游晼婷

圖片:摘自互聯網

砂麼東東

砂麼東東