那些讓人感動的

生命系列

在馬來西亞,絕大部分年滿十八歲或以上的心智障礙人士,在離開特殊學校之後,就被父母留在家裡。他們無事可做,也不被允許做事,被視為無用之人,成為被家庭和社會忽略的一份子。願意親近他們的人就只有父母,在這個世界上只有親生父母會愛他們,而這些父母最擔心的莫過於自己百年之後,特殊的孩子無依無靠沒人照顧,受人欺負,遭手足拋棄。因此,這些父母都希望在自己還有能力,還未老去離世之前,為孩子做好安排,教會孩子獨立生活。然而,我們的社會資源太少,對特殊人士的關注不多,導致這些有特殊需要的一份子被排斥或邊緣化。“心寶”之所以存在,是為了賦予這些特殊年輕人生存與生活的能力,幫他們掌握一技之長,好養活自己,不完全依靠父母和手足。

●原始的愛

當陳女士帶著她的兒子比利走過無數的機構與中心,尋求幫助的時候,總是被一再告知“這裡無法接收這樣的成員”,或是“這樣的孩子很難處理”。每一次的拒絕,對媽媽而言,都是一次沉重的打擊。她心中充滿了無奈,無論她如何努力尋找,似乎總是找不到一個能夠真正幫助她孩子的地方。直到她來到心寶,一切開始有了轉機。兩位導師丘汶岫和黃佩芳是充滿耐心和愛心的人,她們堅信每一個人都有他們的潛能與強項,即使是特殊的孩子也能夠在這裡找到屬於自己的位置。

來到心寶不到一年,陳女士發現比利不僅在手工藝上有了顯著的進步,更重要的是,他的性格和生活技能也有了大幅度的改變。以前,他總是躲在媽媽的背後,幾乎不與人交談,但現在他開始主動與人打招呼,也能與同伴們聊天和互動,甚至學會了做一些家務,像是整理自己的物品、幫媽媽收衣服、掃地、倒垃圾等。這些看似簡單的生活技能,對於比利和陳女士來說,卻是一次次的挑戰和突破。這個一直叫她擔憂和牽掛的兒子,如今開始成為家裡真正的一份子,能幫媽分擔家務,而不是只做家人的負擔。

陳女士和其他特殊孩子的父母一樣,剛開始對兒子能做漂亮精緻的手工藝品感到懷疑。但當她看到孩子的作品時,心中充滿了驚訝與感動。那個她一直以為什麼都不會的“傻”孩子,竟然能親手完成製作!每一個細節、每一個顏色的搭配,都是他決定,這讓媽媽深深感受到,這裡的環境對孩子的發展真的是一個大大的幫助。

陳女士由衷感謝心寶和兩位導師,然而若我們回頭想想,比利的改變始於一個機會,這個機會是媽媽帶給他的,是媽媽對孩子原始的愛,不放棄地一試再試,最後才敲到了這扇門。

●巴掌下的愛

阿明是心寶的頭號天使,在2011年七月心寶初創時期就加入這個“家庭”,雖然現在他不再參與心寶工坊,但他的故事始終在丘汶岫和黃佩芳心裡留下許多深刻記憶,教會了她們很多事情,還成為她們堅持至今的推動力。阿明(41歲)是個遲緩兒,小時候曾在特殊學校上學一段日子,後來因為找不到願意收他的學校,就一直待在家裡直到他18歲。之後他到社區康復中心,持續八年從事快餐外賣醬汁、紙巾包裝的工作,所習得的技能少之又少。後來在丘汶岫和黃佩芳的邀請下加入了心寶。

阿明有個嚴父,每天接送阿明到工坊,明父每天都會問兒子,一天學了什麼,兇惡口氣等不到所期待的答案,有時就一巴掌送上。在父親眼裡,阿明什麼事都不會,畫了一幅飛機圖,父親一看就是當頭重重敲一記,責怪阿明給飛機塗上黑色。然而,兩位導師卻從那畫裡看出了阿明的家庭關係——阿明在家時常把自己關起來,他在家裡受到暴力對待。她們看在眼裡,計劃著要如何幫助阿明與其他的天使。

有一天,阿明一臉神色黯然地來到工坊,在一整天的工作中重複說了一些話,大意是爸爸生病氣喘了一夜,早餐沒吃,營養品沒喝,也沒吃維他命就出去工作了。不說也看得出,雖然阿明經常受父親打罵,但他很擔心父親身體狀況,因為對阿明來說,爸爸和媽媽就是他生命中最親的人,在他人生裡佔了很大部分。下午明父來接阿明回家時,丘汶岫將阿明的擔憂告知明父,明父聽後垂首不語,他沒想到這個不懂事的孩子,會把自己掛在心上。

“安哥,你相不相信阿明有一天會給你帶來百萬財富”丘將話風一轉,明父聽了直笑著說:“怎麼可能,他可是個垃圾……我希望他比我早死,若我先死,我走后就沒有人看顧他了”。丘出其不意遞上個信封給明父說:“阿明在這裡十三個月,每天都在學習和進步,能夠做很多事情,他已不再是當初那個什麼都不懂的孩子,別再打他了。這是錄用通知書,從現在起阿明正式成為我們的項目管理培訓員。”這分突來的驚喜,參夾著各種情緒,把老人家惹哭了,明父忍不住掉下淚,雙手接過信封放入口袋,還一直摸著口袋,他總算盼到了。這個自小被拒絕被排斥的孩子,做到了別人做得到的事,受到平常人的待遇,他終於能靠自己獲得一個身份,一份認同。

二三十年來漫長的等待和無數次的被拒絕與失望,早把明父對阿明的期望,對社會的期待給壓碎。他簡直不敢相信,阿明的人生裡會有錄用書的出現,後來的進展更是他想都不敢想的。阿明不僅有能力勝任工作,還能擔任導師到工作坊教導學員製作紙珠。在現場親眼目睹阿明受到學員的尊重與平等的對待時,明父心裡的感動與感謝相信只有為父為母者能明白。後來他在現場致辭時坦言,如果家裡有一個特殊的孩子,做父母的就是生活在煎熬和掙扎中。每晚入寢時,他最擔心的就是自己萬一第二天起不來了,阿明怎麼辦?

原來明父早前在熟人的介紹下,給阿明找了一份安裝冷氣機的工作。一日明父給孩子探班,不料卻恰好撞見同事們在欺負阿明,他們把重活都分給阿明做,讓阿明在溝渠旁用餐,還戲弄他、踩他手。明父見到這一幕躲在角落哭泣。所以他一直打罵阿明,希望這樣能讓阿明快點學會獨立,照顧自己,保護自己,不再受人欺負。如今看見阿明的變化,和有所作為,他多年來的心上那塊巨石終於可以放下。

阿明在心寶任職十多年,達到了第三階段的培訓,已有領導小組的能力。只可惜明父雙腳不便於行動,再無法每天接送阿明,因此阿明自2024年開始就沒再到工坊上班。

●手針織的礙

這個世界除了嚴父,還有慈母,並不是所有智能障礙者都在暴力下長大,也有一些是在家長的保護傘下生活。若比較起來,珍妮弗和阿明的父親的管教方式簡直是兩個極端。

珍妮弗是心寶組織裡最年長的成員,今年68歲的她患有躁鬱症,和兒子安東尼加入心寶已有十年之久。珍妮弗擅長針織、縫紉和烘焙,擺放在工坊櫥櫃上的那些可愛的玩偶都是出自她能幹的雙手。珍妮弗有兩個兒子,幼子安東尼今年37歲,是個聽障人士,自小患有自閉症,這樣的特殊情況叫珍妮弗對安東尼的照顧加倍,不管是洗澡還是上廁所,珍妮弗寸步不離,即便安東尼已經成年,她依然待他嬰孩,凡事“服侍”周到,就連吃小餅乾也是珍妮弗送到嘴邊。

剛來到心寶時,安東尼是個二十幾歲會隨處撒尿,上廁所不沖水,連洗澡也不會的大小孩。孩子的行為反應了父母的家庭教育,珍妮弗也不是天生會當媽的人,對安東尼的衛生和生活習慣教育方面做得有些偏差。於是,丘汶岫和黃佩芳先教育珍妮弗,再訓練安東尼。有一段時間,珍妮弗入院,無法和平時一樣整天做兒子的貼身隨從,問題就浮現,丘汶岫和黃佩芳發現安東尼不會洗澡,也不會自己上大號。珍妮弗過度的疼愛和保護,反而讓孩子連基本的自理都不會。於是她們想辦法教導安東尼,要讓他變成一個懂得保持清潔衛生,有禮貌的文明人。這麼做是希望安東尼在社會的大環境裡,能做一個有尊嚴的人。

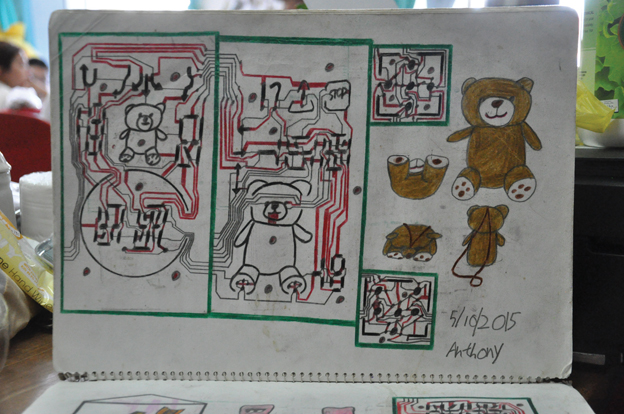

安東尼剛來到心寶時,丘汶岫和黃佩芳對他的行為表現作觀察,她們從安東尼的繪畫中發現,他有異於常人的天賦,一開始她們並不懂安東尼的畫作裡,那些點與線所具有的涵義,後來畫作越來越多,才看出安東尼畫的是電器電板線路。他通常是即興作畫,拿起畫筆就在畫紙上畫下縱橫線條,沒有草稿也不用橡皮檫,他下筆從來不會出錯。更奇的是,他看著眼前的電子產品,像是有一雙透視眼般,能將計算機、手機、電腦等物品中的電板畫出來。就連手機中的電板故障他也清楚。丘汶岫形容安東尼是個特別聰明的孩子,可惜他不是生長在西方國家,西方社會對身心有特殊障礙的人給予開放包容的態度,像安東尼這樣有才能的孩子,在那樣的環境裡會得到良好的發展機會。

結語:

丘汶岫說,許多心智障礙者的父母常抱怨子女不懂得接收指令,其實不是子女不懂,而是父母不了解子女的“語言”。十多年來丘汶岫接觸過許多心智障礙者和父母,她發現難改變的不是有心智障礙子女,而是他們的父母,既有觀念和想法使他們“聽不見”子女的聲音。

根據丘汶岫所述,我國華人社會還沒有脫離傳統的思想,將有心智障礙的兒女視為“羞恥”,本地超過一半的華人父母都會想找地方來拋棄家中的特殊子女。與西方國家社會相比,西方人對心智障礙者的態度比較開明包容,心智障礙者出現在公眾場所,是件尋常事,大家不會用異樣的眼光來看他們,而是用平等心平常心待之。我們總以為心智障礙者是不知事的傻子,其實他們很敏感,觀察敏銳,也有感受和想法,只是他們找不到表達的“語言”。他們其實知道爸爸媽媽想找地方丟下他們,心裡十分沒有安全感,不曉得自己睡著後會不會被帶到什麼地方去,一醒來就已經不是家。

父母對心智障礙子女來說,是這輩子最重要的人。父母的態度會影響特殊子女的成長及生命品質。如果連父母都不懂得以正確的方式來對待他們的孩子,那麼更不用說是手足和其他人。

報道、攝影:戴舒婷

部分照片由受訪者提供

砂麼東東

砂麼東東