日复三餐馬尼菜配飯

江宗興從小在貧苦家庭長大,他有5位弟弟,4位妹妹。父母務農,種植胡椒、稻米,一年365天,沒有一天是休息日,辛苦的把10位兒女拉拔長大。

江宗興稱,一日三餐重復以一碗馬尼菜配飯,父母在胡椒園種植一大片的馬尼菜,兄弟姐妹天天都是以馬尼菜果腹,有時煮湯,有時直接炒,香甜可口,百吃不厭。

他笑稱,時至今日,他時常掛在嘴邊的是“我是吃馬尼菜長大的”,每逢跟兒子提起,他們都覺得不可思議,無法置信。

江宗興提到,總覺得以前的馬尼菜味道清甜,是現今的馬尼菜無法媲美的呢!

江宗興小時,每當胡椒採收的季節,父母忙著採胡椒,避免被鳥兒捷足先登,身為老大的他,就負責煮食。

放學回到家中,年幼的弟妹就由他看顧,煮食理所當然由他負責,清水源自自家挖掘的井水,將馬尼菜清炒,煮熟后,整家人就吃得津津有味,從未因反覆吃同一道菜而厭倦。

“現在一看到馬尼菜,就回憶起童年的日子。而現在吃著馬尼菜,仍是感覺同樣的好吃。”

採胡椒種稻的農家郎

小時候的江宗興,除卻上學外,其它的時間就是跟隨父母採胡椒、晒胡椒、拔草、施肥,種植的胡椒範圍約十英畝大,馬尼菜就種在旁邊,根本吃不完。當時有錢人是不吃馬尼菜及米蓮。

江宗興表示,原本是居住在古魯樸路祖家與祖父母同住的他們,會在胡椒的採收季節時,整家人就得遷往就近的小木屋居住,以方便採胡椒。當時為了趕得及上學,他需要步行廿分鐘路途至大馬路,搭乘巴士,約30分鐘才到就讀的英漢小學。

在那段時節裡,晚上一家人就會圍坐在一盞土油燈前讀書。

待到季節後遷回祖家就開始種稻,而本身吃的米飯由自家種植,吃起來特別香,是道道地地的農家小伙子,日子過得很清苦。

“祖父是由中國漂洋過海下南洋,徒手而來,而父親是第二代,又是老大,凡事都要靠他養家,生活很貧苦,連吃穿都成問題,而我是第三代。

到了后來,才了解父親將我們送入英漢小學,是因為父親希望我能夠出頭,不要再過那種苦日子。”

夜市擺攤轉行學刮痧

江宗興記得初到詩巫,人生地不熟,在陌生的環境,惟有投靠在詩巫經商的叔叔、祖母,只要能賺錢的工作,都願意去干,包括駕霸王車、夜市擺攤,但盡不如人意,最終都以失敗收場。

但慶幸的是,江宗興始終沒有走上不歸路,還在生活最低靡時,遇到了人生中的貴人,就是其愛妻。兩人結婚后,江宗興仍在夜市擺攤,由於缺乏固定的工作,兩人決定前往美里發展。

在美里擺攤做小販,售賣竽頭、番薯、冰水、水果,主打新鮮,生意紅火,不過,因某些因素,無法持續經營,不得不改行。

之后,遇到台灣的呂教授前來詩巫開刮痧班授課,一班40多人,畢業拿了執照后就替病人治療刮痧,騎摩托車上門,1人費用10令吉,平均1天賺100多令吉,最遠還會騎摩托車回到民丹莪。

第一次聽福音五餅二魚

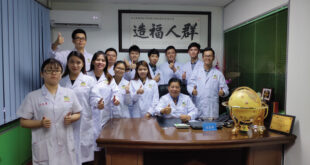

成為中醫師后,江宗興就篤信基督,此后,步步高升,信主37年來,在主的帶領下,事業一帆風順。

而今,全家大小都信主,除了感謝主,還是感謝主。

當時懷安堂是由邱智祥牧師主理,江宗興第一次聽福音信息,主題是五餅二魚上篇,聽得津津有味,於是下一週的五餅二魚下篇就不容錯過。

江宗興呼吁與他有同樣處境的,不妨信靠主,“聽我一句勸,信主決不落空。”他就是一個活生生的例子。

撰文:張留珠

攝影:受訪者提供

砂麼東東

砂麼東東