隨著全球能源轉型邁入3.0時代,各國正積極減少對化石燃料的依賴,推動低碳、零碳與再生能源為主的電力系統。電氣化是轉型的關鍵步驟,因為風能、太陽能等清潔與可再生能源多以電力形式存在,必須透過電網才能有效傳送到用戶端。因此,要實現能源轉型,首要任務是普及穩定且可負擔的電力供應,並投資電網升級、擴展再生能源佈建,建立碳價機制與推動市場創新。氫能常被視為未來的關鍵能源之一,但它本身並非初級能源,而是依賴太陽能、水力等再生能源來生產。這也意味著,發展氫能的同時,必須同步擴大整體再生能源的基礎建設。在這樣的國際趨勢下,馬來西亞也正逐步邁向以再生能源電力為核心的轉型路線。

根據 IRENA(國際再生能源機構)發布的《馬來西亞能源轉型展望報告》,為了在2050年達到淨零排放的目標,我國必須讓電力來源中有90%至100%來自清潔能源,並進一步在交通、工業等終端用途擴大再生能源的使用。政府也訂下目標,希望再生能源在全國電力裝置容量中的比例,能從2023年的24%,提高到2025年的31%、2035年的40%,並力拼在2050年達到70%的比例。

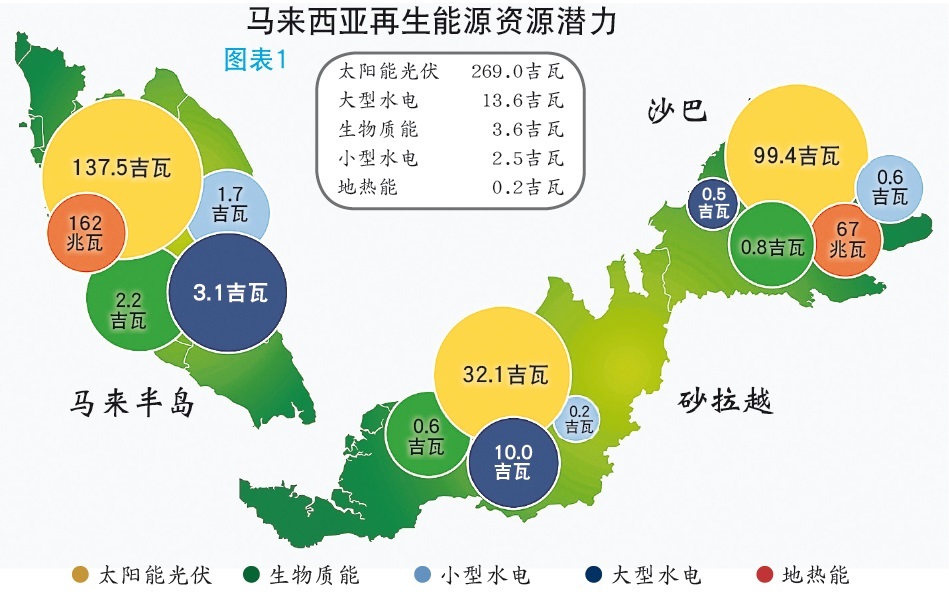

根據《馬來西亞可再生能源藍圖》(MyRER),我國再生能源的技術可行潛力相當可觀。光是太陽能發電的潛力就高達269吉瓦,以地面型系統為主(210吉瓦),其次是屋頂型(42吉瓦)與浮動式系統(17吉瓦)。另外,大型水電潛力有13.6吉瓦,其中砂拉越占了將近10吉瓦,其餘分布在西馬與沙巴。其他可開發的資源還包括:生物質與沼氣共約3.6吉瓦、小型水電2.5吉瓦、地熱229兆瓦。

《國家能源轉型路線圖》(NETR)六大槓桿,包括:能源效率、再生能源、氫能、生物質能、綠色交通,以及碳捕集與封存,根據這份規劃,2030年以前我國的再生能源佔比要逐步提高,到了2050年,預計可占總初級能源供應(TPES)的23%。

整合多元能源項目

砂拉越擁有整合多元能源的潛力,只要用創新的方式,就能把不同能源融合在同一個項目裡。來自新加坡的再生能源開發商Blueleaf Energy,長期專注於開發和營運亞太地區的大型太陽能、風電與儲能項目。該公司代表Jan Wotterblas不久前指出,砂拉越的水力發電已經有相當成熟的基礎,是發展其他再生能源的好起點,不應止步於現有成就。他深入研究砂拉越的氣候特性後發現,這裡的大型水電站具備可調度的優勢,在旱季雖然水電輸出減少,卻正是太陽能產量最強的時候,兩者在季節上形成天然互補,特別適合一起部署。

Blueleaf Energy姐妹公司SkyNRG深耕可持續航空燃料(SAF)領域逾15年。該公司目前在瑞典開發一項以電解氫與二氧化碳合成eSAF的創新項目,綠氫是其核心原料,能源則來自水電與風電的組合。他表示這個項目的成功關鍵,不僅在於政策支持與航空業的積極參與,更仰賴穩定且低成本的可再生能源供應。他認為砂拉越可以將能源往多元化方向前進,支撐綠電的發展。

太陽能潛力概況

我國位於赤道,全年日照充足,因此在所有可再生能源當中,太陽能的潛力最大,特別是地面型太陽能系統。儘管如此,仍需進一步進行技術與經濟可行性研究,以確認實際可開發規模,並同時考量土地使用的衝突與限制。

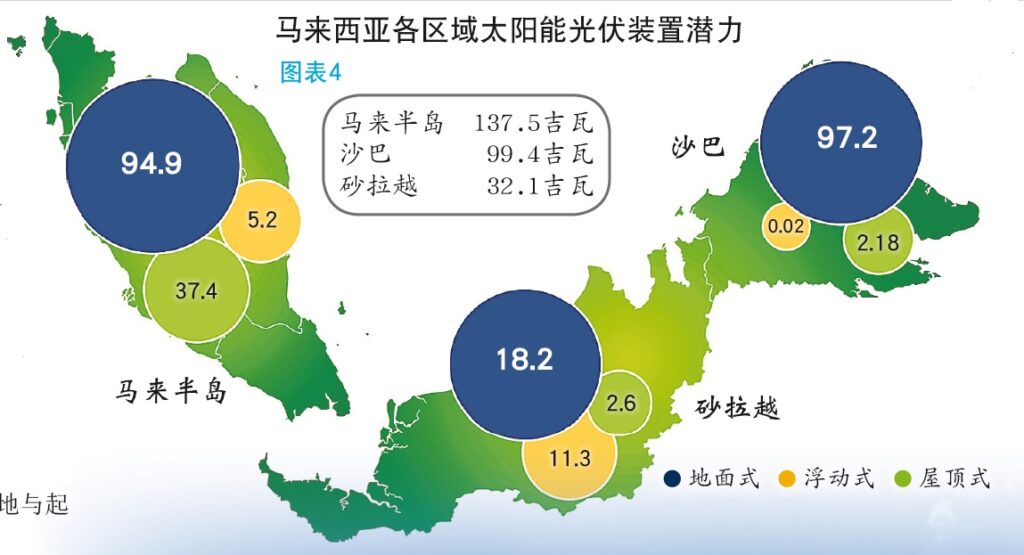

從地區角度比較資源潛力,沙巴在地面型太陽能光伏資源方面排名最高,達97.2吉瓦,其次是馬來半島的94.9吉瓦,砂拉越則為18.2吉瓦。沙巴擁有較高比例的未使用適合土地,約占沙巴總土地面積的2.6%,相當於1,887平方公里。馬來半島則擁有1,843平方公里的未使用適合土地,占總土地面積的1.4%。砂拉越的未使用適合土地比例最低,僅為0.3%,主要因為這裡大部分地區為山地與起伏地形,不適合設置地面型太陽能系統。

浮動式太陽能置於水面,我國主要考慮水力發電廠和水庫壩體,因為這些水體具有最高潛力,可將浮動光伏系統連接至變電站。在我國17吉瓦潛力中,11.3吉瓦來自砂拉越。這裡擁有多個大水壩,例如峇貢水壩總水面面積接近新加坡的面積,浮動式光伏潛力約3.9吉瓦。馬來半島潛力為5.2吉瓦,沙巴僅為0.01吉瓦。

我國約有42吉瓦的屋頂型光伏資源潛力。這些建築類型包括住宅建築、商業建築、工業建築,以及公共機構使用的建築。由於城市化程度高,馬來半島的屋頂型光伏資源潛力最高,達37.4吉瓦;砂拉越與沙巴則分別擁有2.6吉瓦與2.2吉瓦的資源潛力。由此來看,砂拉越在太陽能方面,浮動式太陽能光伏的潛力較高。

東盟區發展浮動式太陽能

在東盟地區,浮動式太陽能已經發展多年。早在2019年,越南Da Mi水庫上的47.5 兆瓦浮動電站即已商業運作;泰國Sirindhorn水壩45兆瓦浮動設施亦於2019年啟用;新加坡Tengeh 水庫項目60兆瓦在2020年投入;印尼則在2021年啟動Cirata浮動電廠,初期規模為145兆瓦,目前已增至近192兆瓦,且正規劃進一步擴充。

2022年,霹靂州曼絨電廠安裝首座約13兆瓦的浮動太陽能系統,標誌了我國首個浮動式太陽能項目。接著,砂拉越、登嘉樓、吉隆坡也投入項目。砂拉越峇當艾浮動太陽能電站是目前國內最大的浮動太陽能系統,裝置容量為50兆瓦,與108MW的水電結合,混合輸出達158MW。這個項目結合水力與太陽能發電,將太陽能發電直接輸入砂電網,與水力發電廠的輸電系統整合,無需中間儲能設備。這種設計利用水力發電的穩定性來平衡太陽能的間歇性,提升整體電網的可靠性。

目前砂能源公司(SEB)正在探索該項目的第二階擴容,並計畫在巴貢與姆倫水壩複製此模式,前者潛在裝置容量約500兆瓦,後者達600兆瓦,砂政府計劃到2035年將砂發電容量提高至15吉瓦,主要依賴水力發電。目前,太陽能在砂能源組合中佔不到1%。不過,SEB計劃到2030年實現400兆瓦的浮動太陽能容量 。

浮動式太陽能系統的建置成本比地面式高約10%至30%。成本增加主要來自於場址的特定條件,包括場地評估與工程設計、浮動結構、錨定與繫泊系統、電纜與安全需求、安裝工程,以及物流方面的考量。施工與安裝的複雜程度也高於地面式系統,浮動式系統需要確保太陽能板穩定漂浮,而地面型系統則僅需固定於地面上。不過,浮動式太陽能亦具多項潛在優勢。最大好處是可建於既有水庫上,不占用土地,避免了用地衝突;同時,太陽能板可減少水庫水分蒸發,有助水資源管理。水體的冷卻效果能幫太陽能板降溫,提高發電效率,並且在電力調度方面可與水力發電產生協同效應。太陽能發電可直接併入水電電網,省去電池儲能系統(BESS)及相關空間與技術需求,亦可減少電力轉換損耗。

2計划鼓勵使用太陽能

2010年太陽能最低發電成本為每兆瓦時400美元,如今已降超過80%,這得益於全球政策的落實、規模化生產與技術創新。按照我國目前的行情,從小型住宅到大型商業與工業用途的太陽能光伏系統,成本約為每千瓦RM3,000至RM6,500,大型商業屋頂型系統的成本,可低至每千瓦RM3,000。

我國為了擴大再生能源的使用,推出了太陽能自發自用(SelCo)和淨計量(NEM)計劃。自發自用系統是指間接併網至公共電網,所產生的電力僅供發電者自用。根據砂拉越現行的法規框架,自發自用系統其裝置容量上限為50千瓦,且不得將電力輸出至電網。而净计量計劃則允許自家太陽能系統所產生的電力以“一對一”的方式回輸至電網,每輸出1千瓦時的電力,可抵銷從電網消耗的1千瓦時電力。參與者可將多餘的電力結轉使用,最長為24個月。系統運行滿16年後,此計劃便終止(詳情瀏覽SEB官網)。

為了在2025年實現全砂電氣化的目標,SEB在多個偏遠鄉區設立獨立太陽能系統,為社區提供可持續的電力供應。截至2023年5月,SEB已在546個村莊安裝了獨立太陽能系統,惠及15000戶鄉村家庭。這些系統分為兩種主要形式:集中式太陽能發電系統和太陽能家庭系統。前者用於村莊集體供電,而後者用於更為分散的家庭。每戶家庭通常配備約1kW的太陽能容量,每日可獲得約3kWh的電力,足以滿足基本照明、風扇、小型冰箱和電視等家用設備的需求。目前最大的一個獨立式太陽能系統安裝於美里德朗烏山的弄必拉(Long Pillah),共為193戶家庭提供電力。

太陽能的環境代價

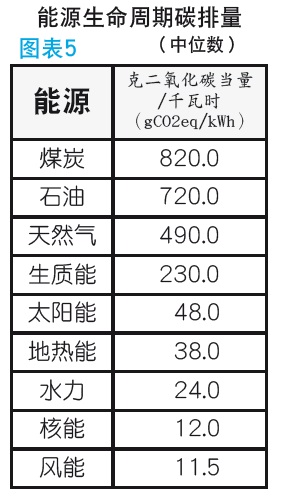

根據IPCC(聯合國政府間氣候變化專門委員會)的數據(參考圖表5),太陽能生命周期平均碳排放量為49克,比煤炭、石油、天然氣、生質能低,但高於水力發電。雖然太陽能與儲能技術是邁向低碳社會的關鍵組件,但它們本身並非完全“無害”。從原料開採到設備報廢,整個生命周期仍存在資源耗用與環境衝擊。以太陽能光板為例,主要原料如矽、銀與鋁的提煉過程需大量能源,也涉及土地、水源與空氣污染等外部成本。隨著系統壽命逐漸接近終點,廢棄問題正浮上檯面,太陽能板的平均壽命約為20至30年,預估到了2050年,全球累積的光板廢棄量將突破上億噸。若未妥善處理,可能造成重金屬洩漏污染,例如鉛、鎘等有毒物質滲入水源與土壤。

同樣地,目前主流的鋰電池儲能系統依賴鋰、鈷、鎳等稀有金屬,不僅開採集中度高、帶有環境與人權風險,其報廢後也難以回收再利用,存在高成本、低回收率的問題。加上部分退役電池仍含有易燃、有毒成分,若缺乏完善回收體系,未來可能面對龐大的電子廢棄物風險。因此我們必須從“一次性”走向“循環經濟”,推動再生能源基礎設施的整體回收設計,為報廢材料做事前的回收再利用規劃。

在追求能源轉型與淨零排放的過程中,不能忽略再生能源系統本身的環境足跡。將“乾淨能源”的定義擴展到供應鏈全程,並導入循環經濟的思維,才能讓能源轉型真正符合永續的初衷。

●知識補充點:能源生命週期溫室氣體排放

能源不止是在使用時才會造成碳排放,其實在其整個生命週期中都會排放溫室氣體,比如發電廠的建設、燃料開採、廢物管理、水壩建設等。IPCC於2014年將全球主要發電能源產生的二氧化碳當量數據予以統一化。

結語:隨著能源整合經驗累積,科技的迅速發展,以及人員技術的不斷進步,相信未來幾年我國和砂拉越在太陽能方面將繼續增長。目前砂拉越的總發電力大約5.7吉瓦,砂政府要在2030年將電力提升到10吉瓦,2035年15吉瓦,希望這個目標不是靠建造水壩來達到,砂拉越有11吉瓦的浮動太陽能潛能,何不善用它,將能源組合多元化?

報道:戴舒婷

下篇再續

砂麼東東

砂麼東東