一日老师问学生,在咖啡里加白糖,白糖是浮还是沉?有些学生回答浮,有些说是沉,再问他们为什么,他们的回答使这位老师感到十分惊讶,因为他们平时常与父母到咖啡店用餐,一定都见过加糖的咖啡,然而他们却不知道答案,老师由此意识到现在的孩子们与真实世界失去了连结。

现在许多父母和孩子外食时,一到店一坐下就是低头滑手机,他们专注于屏幕中的事,对发生在自己周遭的事情漠不关心,也不留意观察。真正的世界就在身边,不在屏幕里,然而大家却对虚拟的深深着迷,真实的色彩却被置之不顾。这样继续下去的话,恐怕这些孩子长大后很可能会和现在许多年轻人一样,成为一个对周遭世界无感或冷感的人,老师思忖:“我能将国家的未来交给这样的主人翁吗?”

连起孩子与世界之间那条线

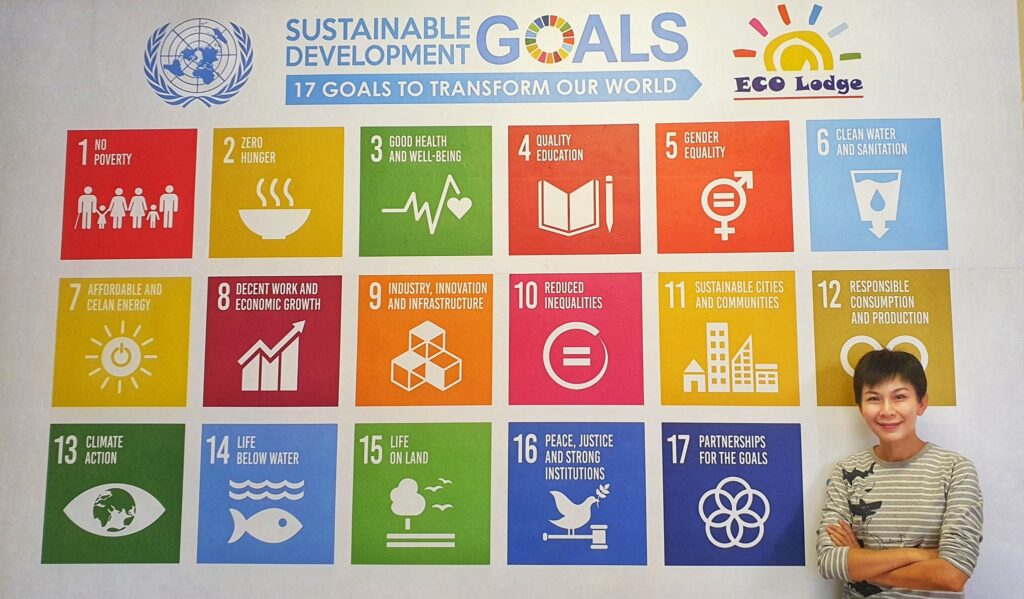

古晋Eco Lodge安亲班创办人蔡文珮,透过一杯咖啡看见现代社会现象与社会模式,对成长中的孩子的未来所形成的影响。身为教育工作者,她认为自己有责任为这个地方,培养出懂得关心社会关心他人的下一代。她必须在教育上做些改

变,用更合适的养分来灌浇这些幼苗,好让他们从小学习怎么做一棵与其他生物,与环境连结的树木。十几年来,她与一起工作的教员们秉持着同样的理念,来设计教育课程,带孩子们进入真实生活现场,实际去接触和关心社区与环境,她将这样的教育模式称为: “走入社区的教育”。

后来在接触到联合国永续发展目标(SDGs)后,文佩发现这些目标与她的教育理念与教育目标十分相符,而且很有系统,于是在疫情后,安亲班恢复实体课时,便将SDGs设为该机构的教育方针,并将《SDG12:负责任消费与生产》作为主轴,由此轴线与脉络贯串课程,教导年纪12岁以下的孩子永续发展的生活模式,冀望下一代以负责任的消费行为,来影响产品的生产模式与经济模式,建立一个人类与生态共生共荣的社区。

从“头”开始 从“小”做起

永续目标听起来是块大蓝图,是个重责大任,不适合将它牵扯到孩子身上。然而,联合国在制定永续目标时,不但将公平的优质教育定为其中一项目标,而且还将教育作为达成永续目标的手段之一。联合国成员认为,优质教育的引入和实践,能让下一代了解与自然和谐相处的永续生活方式,改正那些会对环境造成伤害的作为,地球生态才能持续运转。

文珮表示SGDs其实是我们的日常生活,与每个人都有关系,是每一个人的责任,孩童也有他们可以负起的责任。在17项SDGs目标中,她之所以选择以SDG12作为教育课程的核心,是因为她意识到,“消费”是种种社会与环境问题产生的源头,多年来她和大家一样一直将资源回收,将废弃物处理,但那都是在做“善后”之事,废弃物产生于过渡消费和不负责任的消费行为,与其善后,不如从源头来解决问题。只要人们负责任地消费,许多问题和环境污染都可以减少。

“源头”还具有另一层的意思,那就是“从小做起”,在孩子还小的时候,就让他们从简单事物中,认识什么是永续发展,帮孩子建立对永续发展的认知与价值观,让他们了解他们的行为所附带的责任,并从小开始养成永续消费与生产的习惯。孩子们虽不是购买者,但他们是使用者,他们也可以透过妥善的使用方式来,来减少消耗地方资源,减少对环境的伤害。文珮举例,自己小时候家里孩子们的衣服都是哥哥姐姐穿了留给弟弟妹妹穿,一件衣服几个人穿好几年,穿不下了就送给亲戚家年纪较少的孩子,大家不会将衣服丢掉。然而,这种物尽其用,资源共享的生活方式在千禧年之后渐渐消失了,人们变得不再珍惜物资,开始用完即弃,买了再买的奢侈和挥霍行为。

负责任的消费与生产行为可依类大略分为6Rs ,即Reduce(减少使用),Refuse(拒绝使用),Reuse(重复使用),Repair(维修再用),Recycle再生使用,Rot(分解使用),依序排列,Reduce是在倒金字塔顶端,是比较直对根源的解决方针。负责任的消费与生产,听起来难懂,做起来却很简单,只要教孩子分辨什么是“需要”,什么是“想要”,在每一次购物时先想想:我需要买这个吗?这一点,就已经是在永续发展的路上踏出了一大步。

全家全中心的学习

将SGDs纳入教育课程中,学习的不只是孩子们,教员和家长也是。毕业于奥克兰的文佩并非教育本科系出身,她坦言自己不是教育专家,多年来她一直向国内外教育者学习,参考他们的作法,再根据本土环境与社会文化及条件,调整和设计适合本地孩子的教育方案,同时也要为安亲班教员们提供相关的培训,但这并没有加重她的工作负担,反而让教育工作变得更具趣味、意义和满足感。

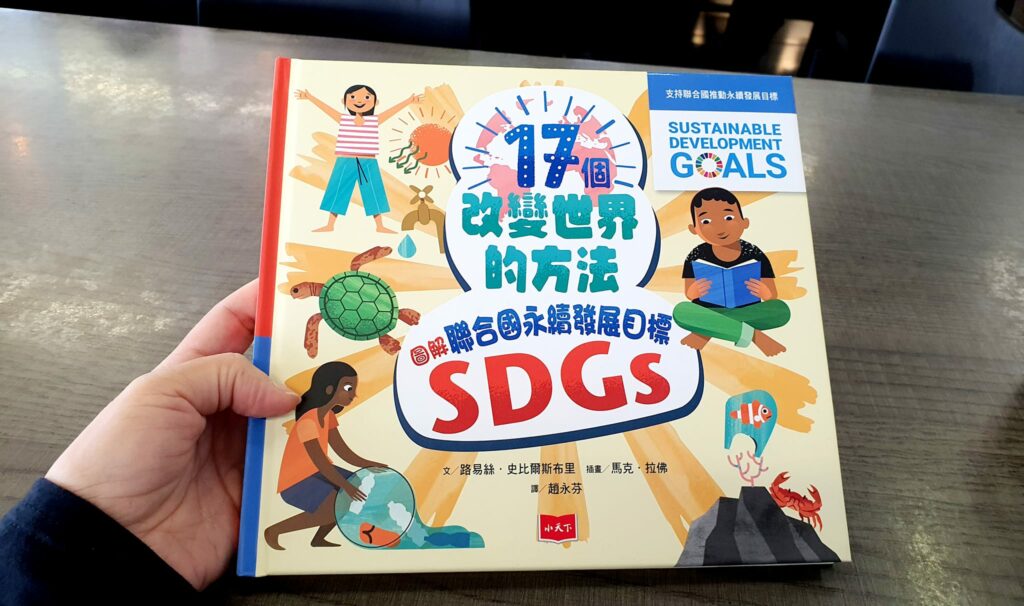

SDGs教育方式与Eco Lodge原本的教育方式并没有多大的不同,文佩和教员们同样是利用一些教育工具,如绘本,纪录片等来建立孩子的认知;透过室内与户外活动,加深孩子的学习体验和对内容的了解,比如见学参观;透过日常的生活教育将友善环境的生活方式付之于行,比如:光盘习惯。只不过有了SDGs的旗帜之后,老师透过教育传达给下一代的讯息、知识、价值观变得更加明确也更有方向。

永续教育单靠教员来做是不行的,家长一起做,效果更大。除了假期营之外,老师们也会在平日的课程中给孩子们一些特别的任务,比如,要孩子们回家整理自己的衣柜,看看自己有多少没穿的衣服,想想是否需要买这么多衣服。又比如,老师要求孩子和父母亲一起收集家里一星期内接触到的塑料,让她们具体地看见自己每天给环境制造了多少负担。每逢学校假期,Eco Lodge都会主办假期营,在活动开始前,父母受邀出席假期营简报会,他们因此也开始对SGDs有了基本认识与了解,在假期营期间,孩子要执行任务,父母积极配合,这样间接与被动性的参与, 也是一种支持。

我问文珮,安亲班老师陪伴孩子的日子很短暂,12岁之后他们就会离开安亲班,对这些孩子进行SDGs教育有用吗?是否真能达到教育的目标?再者12岁以下的孩子,受父母和家庭的影响比较大,他们可能在安亲班学到负责任的消费行为,但是回到生活里,受到大人的影响,可能很快就打回原形。文佩点头承认,她说很多人在做事情的时候是先看红灯,但她会先看绿灯,她不能因为这样而什么都不做,身为教育工作者,她必须负起教育的这一份责任,做的话还有一分的可能,不做的话就什么可能都没有。“做可以做的,理可以理的,尽力去做好自己的那一份,其他不在我们掌控中”。

小结:教育是奠定国民环保意识和培养永续发展思维的重要基石,蔡文珮坦言,教育是朝永续发展迈进最慢而最必要的过程,但以积极正向而非强势的态度帮助孩子预备相关的素养,是让他们面对现在与未来大环境最强的预防针。

试过亲手栽种花草树木的人一定都知道,想要植物长得健康,长出理想的样子的话,就要在植物还很小的时候就下功夫,用对的方式,给它对的养分,并且适时给它扶木,而不是等到植物已经长成了,才来设法改变植物的样子,彼时才行动,已经错过了最佳的时期。我认为,蔡文珮是抱着和种树人同样的想法,所以行动的。

2012年,2月2日,在美国一位18岁的女生莎曼莎在打工的咖啡摊被人绑架,绑匪带走女生开车在附近走了三个小时,去过人多的道路、公园、加油站,一共有至少二十个人见过他们,但是谁也没有留意到女生被绑架。我思忖,这就是文佩想要防止的未来。女儿失踪后她父亲在脸书上发帖文写到:留心一下周遭,或许能有线索帮助她回家。

报道:戴舒婷

照片提供:Eco Lodge

砂麼東東

砂麼東東