台湾诗人余光中曾经说过,“旅行的意义并不是告诉别人‘这里我来过’而是一种改变。旅行会改变人的气质,让人的目光变得更加长远。在旅途中,你会看到不同的人有不同的习惯,你才能了解到,并不是每个人都按照你的方式在生活。这样,人的心胸才会变得更宽广; 这样,我们才会以更好的心态去面对自己的生活。”

旅者,用自己的所见所闻,用自己脚印亲吻过的每一片土地,韵化出独一无二的旅游体验。当他们把这些体会转为文字,让更多的人看见,透过这些书写,你可以更贴近他与她那个时候的跌沓起伏,所有美丽会面与历史交汇而碰撞出的火花,或深沉、或晴朗,总是因人而异。

我国首相宣布于6月10日至8月31日开始复苏式行动管制令,同时开放国内旅游业,国人可以跨州旅游,但暂时未开放边界,仍不可出国。然而疫情数字并未归零,此刻贸然出游,心底会否挂上担忧?

最最适合的视旅是,捧上一本旅游书,在一个慵懒而舒适的午后,随任一旅者的视野出发,透过他或她的文字遨游天际,话不多说,咱们出发吧!

《吴哥之美》——蒋勳

我用手掌紧贴在那肉体上,感觉到石块下的呼吸、脉动、体温,感觉到长达数百年在荒烟蔓草中不曾消失的对人世的牵挂与不舍。美深藏在何处?一一被唤醒了。

我在那彷佛无止尽的女神的列柱间行走,走来,被迎接,走去,一一回首告别。

她们是这些寺庙和宫殿的秩序,因为她们的无所不在,走在此生和来世,就有了向 往,也有了未了的心愿。 我们也许是活在不断的向往和遗憾之间吧!乳汁之海翻腾不息,有了一朵一朵如花的女神踊跃舞蹈,也有罪恶、残杀、贪婪、 无休止地痛苦的哀嚎。

战争与屠杀,显然在这个曾经一度繁华的城市连续不断地发生。西元一四三一年,暹逻人入侵,据说屠杀了上百万人,黄金财宝被劫掠一空,腐烂的尸体在湿热的丛林化成疫疠,人们接二连三逃亡,城市被遗弃在血腥和腐臭之间。数百年间,树木藤蔓纠葛,城市被丛林掩没了。莫哥寺石墙上有长达八百公尺的浮雕,都在描写战争。天上诸神为抢夺长生之药的争战不断,人世间一样厮杀混战,只看到人仰马翻,弓矢刀戟遍布,胜利者耀武扬威,败战者身首离异,在地上被象马践踏。

我听不到石墙里呻吟、哀叫的哭声……美丽的浮雕使惨绝人寰的景象变成有趣的画面,屠杀和痛苦看起来也像舞蹈或戏剧。美,像是记忆,又像是遗忘… … 我的旅程是为了美而来的吗?

我走出寺庙,蜂拥而来的乞讨者,缺手缺脚,有的五官被毁,面目模糊。他们是这土地上新近战争的受难者,在田地工作,误触了地雷,手脚残废,五官烧毁,但仍庆幸着自己没有送命,仍然可以拖着残毁的身体努力认真地生活下去。

我是为了寻找美而来的吗?

乳汁之海仍然掀天动地,那些肢体面目残毁的众生脸上,泪水和浅浅的微笑同时在这土地上流动。

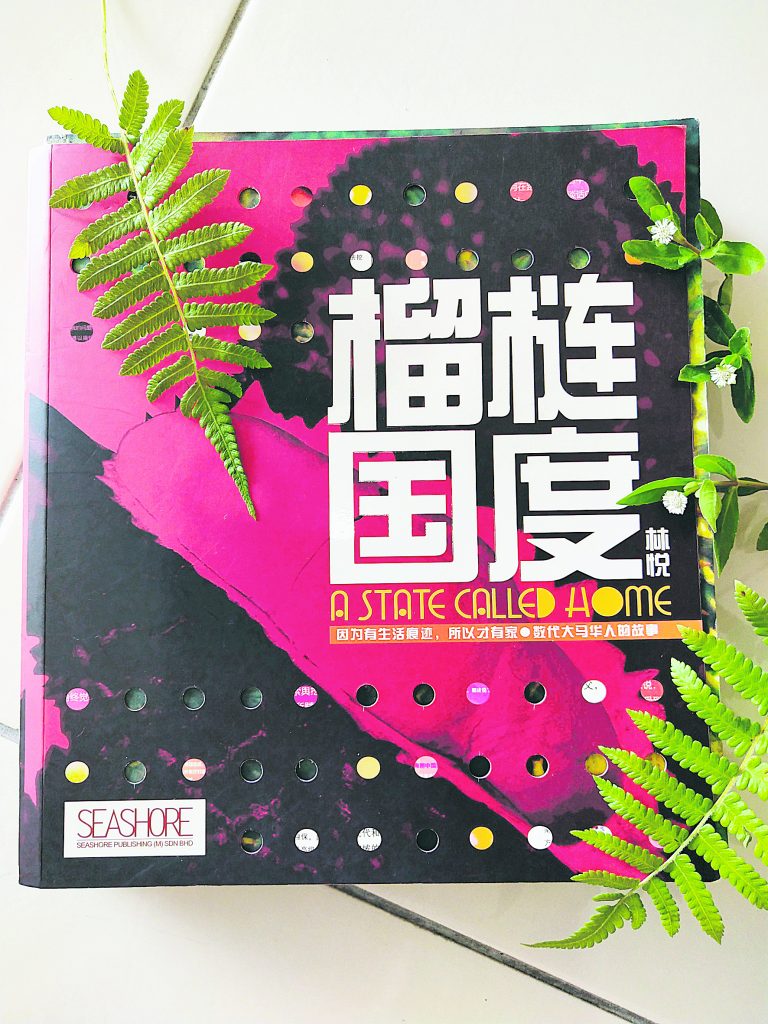

《榴梿国度》——林悦

我很喜欢槟城,这个孙中山、郁达夫、徐悲鸿曾经出入过的城市,是一座蕴藏了丰富文化遗产的 博物馆,她比马六甲的老城更大,也更具生活气息,市中心的居民在古老的建筑物里进出,那是装载了百多两百年的历史空间。还有许多以各宗氏多亲建立起来的会馆、宗祠、庙宇,也散落各处,保存了中国早已消失的文化元素。每一条街,每一块瓦砖,每一个转角,都述说了一段变迁记事,隐藏了未被发掘的往事。

关于槟城的历史,我无意在此趟旅程中着墨太多,虽然我不忘去拜访建筑文史工作者陈解威,和他聊了一些有关槟城建筑的保存和维护,了解他自台湾回国后参与过的古屋维修工程,但我希望有意了解马来西亚各个城镇历史的读者,能从我在书里提及过的田野调查者和历史研究者所出版的著作,去深一层认识我们生长的地方。我深切地期盼,这些默默耕耘没有获得资助的文化历史工作者,能得到更多的认同和支持。

而我愿意做的事,是尽量通过目前正在生活活着的华人,透过他们的故事和生活方式,拼贴出过去与现在的联系,尝试展现出一个民族与这片土地的关系。我相信,每一个人在不同的领域做一些事,瞎子摸象也好,摸石过河也好,终有一天会累积出一点成果,那就是集体描绘出马来西亚更清晰的面貌。特别是来到我们这一代人,更迫切地需要展开一些工作,不抱任何伟大的意图,我们只是为了不想再感到漂泊无依而已。

《不如去飞》——『英』克里斯托弗·J.A.史密斯着 杨培敏译

罗夫早就宣布过他无意“安顿下来”,所以他警告我;“回家后不出三个月你就会恢复到离家之前的样子。你还得重新适应周围的人。”

“那可不一定。”我反驳道。我从来不会勉强自己去“适应”其他人。这是我的生活,不是他们的,我只有一次机会,必须好好利用。等到快到“生命的临终点”时,我希望自己能像那首歌里唱的那样,以“自己的方式“过完了一生。

在学校里,我被认为是个异类,因为我父母一直觉得没必要买电视,结果我就成了班上唯一一个不知道《雷鸟特工队》和《无敌金刚》的人。曾经有一段时间,我假装能听懂伙伴们闲聊的话题,但最后我长大了,也就不装了。在大学里,同学会在假期里到超市堆货架,攒钱从事社交活动,但我却长期抵制校园酒吧,到了夏天,我会用三个月的时间把欧洲逛个够。当我的同学们开始取业生涯,进人教有、银行、法律和医药等行业时,我却实现了童年的梦想,当上了一名货车司机。

我开着货车跑过欧洲大陆,在各种地方工作、睡觉、吃饭。最后,我放弃了长途司机的工作,因为我需要社交生活和写作时间,当别人都在开车的时候,我却开始每大长距离骑车,骑车上下班,这就更让人吃惊了。

经过一段时间后,荆棘和尊麻总会越长越厚,我被划伤过,也被刺痛过,但是什么也阻止不了我。然而,当反对声日益升高,怀疑的目光成倍加强时,我的人际关系也变得越来越紧张。身陷于令人麻木的工作和不和谐的人际关系中,我内心那种求变的愿望压倒了一切。

我最终选择踏上旅程,就是为了这离这个朝九晚五的大磨盘,重新发现我的信念和方向。

《那年,我在袋鼠国打工旅行》——欧阳盈而

打工换宿者每天在鳄鱼农场工作大概五个小时,时数在WWOOF规定的四到六小时内,主人并没有剥削我们。我们吃完早餐后,就要开始替小鳄鱼清洗育鳄箱。工作没有很困难,只是那里的温度像桑拿房那么高,不一会儿我们就汗流浃背了。小鳄鱼很可爱,行动非常迅速,而且还会发出很可爱的叫声,不像大鳄鱼那么安静。听优格弟弟说,鳄鱼的性别是由周遭环境的温度所控制的,因此农场的主人可以借由孵化鳄鱼蛋时的温度来决定鳄鱼的性别。

几乎每天,我清洗育鳄箱的时候都会抓小鳄鱼来玩。它们的身体软软的,感觉我一用力它们就会粉身碎骨。其实我很好奇被它们咬会不会痛,但后来担心伤口会被细菌感染而放弃了故意被它们咬的念头。

清理和消毒完毕,我们就会回主人家享受短暂的工休时间 (Smoko),然后才继续下半部分的工作。到时,我们几个打工换宿者就会被拆散,进行不同的工作。我比较幸运,每次都被 派去帮John做些比较轻松有趣的工作。

我做过的工作有剪茅草、用锄头除掉会刺人的草、修大鳄鱼的围篱、制作鳄鱼头骨标本…这些工作跟优格弟弟、Saskia或胡须男的工作比起来,算是优差了。午餐后是我们的自由时间,我偶尔会和优格弟弟一起去散步,但更多时候我们都会自愿帮忙John准备鳄鱼饲料和喂大鳄鱼。鳄鱼农场用牛肉、鸡头、打猎打回来的沙袋鼠或野牛来喂养鳄鱼。我们需要先绞碎那些肉类,才让鳄鱼食用。鳄鱼的饲料总会引来众多苍蝇,以成千上万来形容苍蝇的数量一点都不夸张。

《丐帮夫妻壮游记》——朴健佑着 吴芝安译

旅行时会碰见一种很稀奇的女人,她们比大部分的男人更自信,坚毅的生活哲学,以及身段柔软的生存本能。她们是游走在世界中的超人。

观光客大量聚集的印度帕哈拉甘一处破旧的餐馆,一名和我们并桌的女人、跟喝母奶的孩子,她丝毫不理睬周围的视线,当着众人的面掏出胀满奶的乳房喂孩子,用眼神跟我打了声招呼。她看起来相当爽朗,但同时又流露出一股阴郁。

我和她气氛轻松地边吃饭边交谈,从彼此的旅行聊到私人话题,颇谈得来。过了一会,她的眼珠在空中转了几圈,背重地靠在椅子上后问我:「你老婆的名字该不会是美纪吧?」

「咦?谈话的过程都没提过美纪,她是怎么知道的?」 她看我满脸问号马上开口解释。

很久以前,她在日本时曾透过朋友介绍。和美纪有一面之缘,后来她和尼泊尔人结婚,搬到印度住。这段期间依稀听说美纪和韩国人结婚的消息,所以只是灵机一动说出“美纪”这个名字而已。她作梦都没想到,我就是那个韩国人,比我还要吃惊。

沙纤很疼爱她的女儿,但却从来没提到自己的老公。我对这方面不甚敏感,只能小心翼翼询问,她才说几个礼拜前因为个性差异和丈夫分手,现在独自抚养孩子。我一方面觉得问了不该问的问题,一方面又好奇在这种常人都很难撑下去的印度,要怎么负担孩子的养育费用。结果沙织一脸奇怪的表情反问我:「养小孩哪需要花什么钱?」接着像是要打破我脑袋中的刻板观念,她一一解释给我听:孩子吃饭只是多一副碗筷罢了,尿布可以洗过重复使用,和单身时的支出没有太大差异。而且她强调,不需要过度清洁,这反而会降低孩子的免疫力。沙织说,她只希望女儿亚美成为不要对地球有害的人就好。听着沙织的话才觉得,没养过孩子的我,仅凭着在韩国接触到的育儿知识,问了很丢脸的问题。

综合:游晼婷

砂麼東東

砂麼東東