在蒋勋老师的书里有一个人物,名叫洋子,那是‘海洋之子’的意思,洋子说:“海洋很像一个巨大的容纳泪水的咸池,很咸,把泪水在日光下曝晒,可以得出一层层雪白晶莹的盐来。”他觉得每粒盐都非常孤独,它们结晶成一种完美而寂寞的立方形状,好像一种顽固的寂寞,不愿意妥协了。只是遇到水,它们才会溶化,仿佛突然想念起故乡,想念起很咸很咸、汹涌的巨大汪洋,它们一点一点溶化了自己,重新恢复成一滴泪状的海水,慢慢汇流向那深凹而忧郁的的故乡。

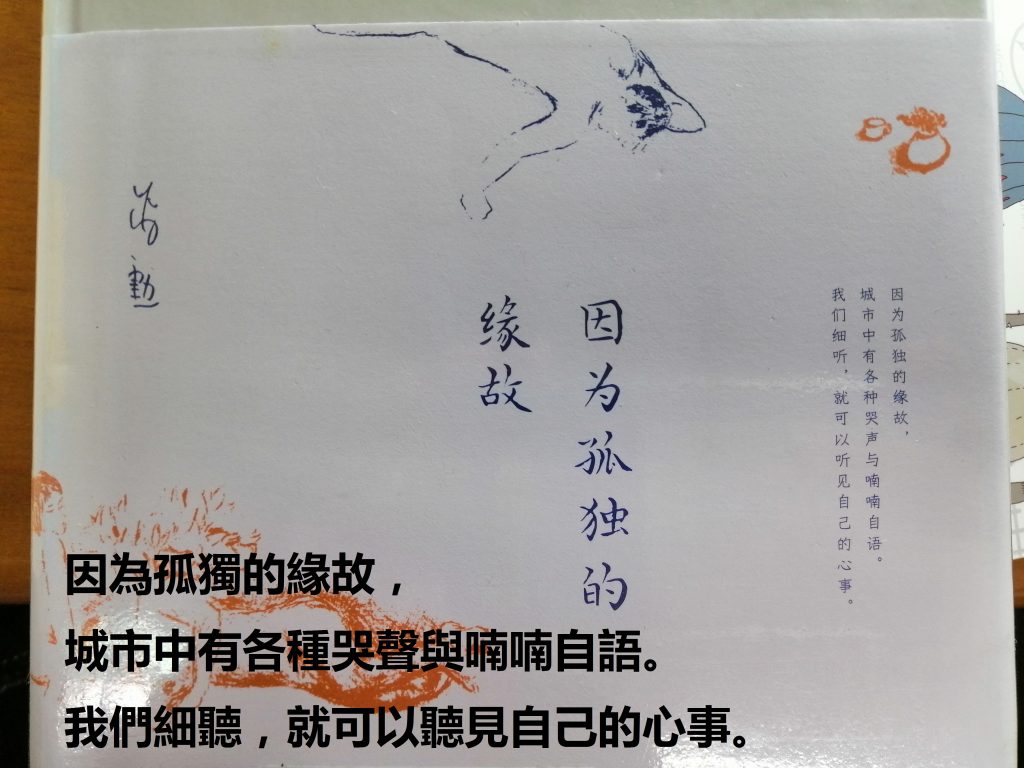

读到这一段时,那书房心里沉寂,全世界除了海潮在狂啸之外,没有一点声音。蒋老师把海洋写得那么孤独,把孤独写得如此孤独,那书房想不出来还有什么孤独能比海洋的孤独更深。顽固的寂寞结晶成盐,然后花成泪。那书房将这段话拍了,发图给夥伴P,P问为什么突然看蒋老师的书,那书房回答:“也许,是因为孤独地缘故”。P不接话,或许他明白那心情,或许,他在那个时刻,也感觉身在这宇宙中孤独的。

那书房想起廖鸿基老师,那个热爱海洋的他常常感觉自己是孤独的,于是他投向海洋的怀抱,把自己推向极度的孤独中,在看不到陆地,看不到边界,视线里除了上半部的蓝天和下半部的黑潮之外,其他什么都没有。他小小的一个身子,在海上漂流。不知道是世界遗忘了他,还是他主动选择抛却世界。

那一天那书房将自己丢到山里,在偌大的森林中,只有自己和树木,没有其他人,一步一步慢慢爬,豆大的汗滴从额头滑落,落到脸颊,落到棉布衣上,从手上毛孔冒出来的,慢慢结晶成盐。山上有个了望台,在那里可以远观对面的山,传说中,公主变成了那座山,不知道,公主是否感觉孤独?想起故人时,几颗眼泪滴落,于是两种咸咸的液体混在一起。孤独的海、孤独的山、孤独的人,都出现在孤独的个体里,然而那书房不孤独。

文字:那書房@東寫西讀

砂麼東東

砂麼東東