原来动物界里也有这么浪漫的事啊!好比犀鸟就是是众多鸟类里属于专情的一类。它们一生只伴随一个伴侣,一旦认定了彼此,从今往后都会相濡以沫,与子偕老。一旦雌性犀鸟受孕,便不再出洞,全心全意在鸟巢里直到繁殖下一代,而雄鸟则白天觅食投喂雌鸟,晚上守护在洞口处,日复一日。

基于明天是国庆日,今天我们就来跟着野人老师,为大家科普一下,我们的国鸟,也即是犀鸟浪漫的一生。

●恶补一下犀鸟的知识

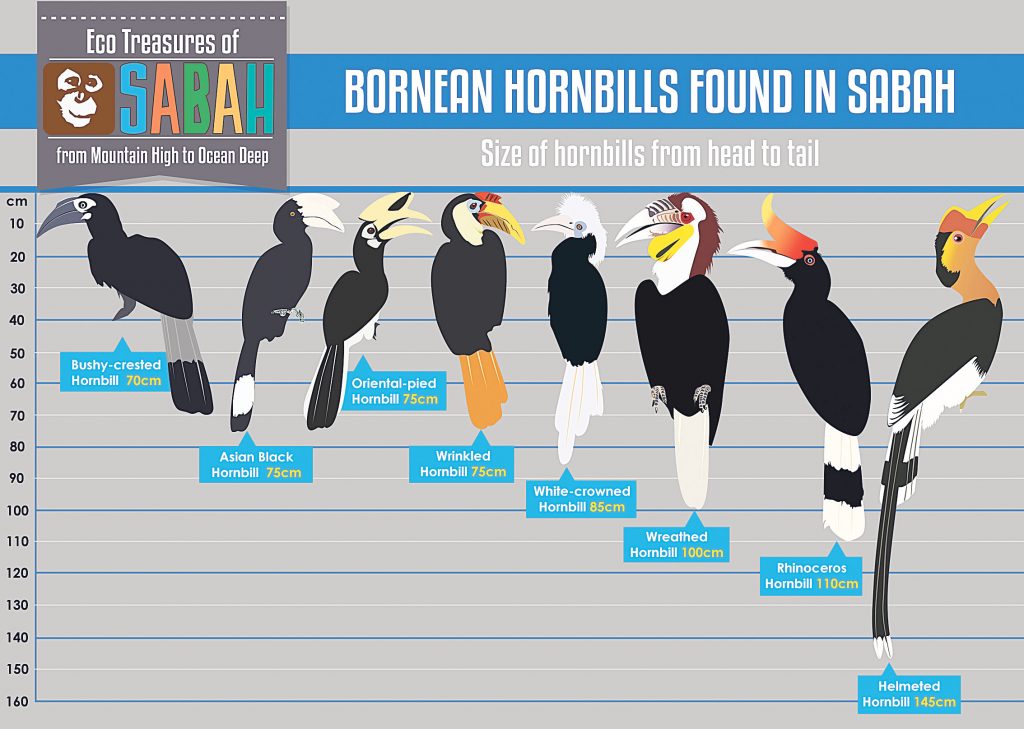

首先犀鸟的英文名字叫“Hornbill”,马来文为“Burung Enggang”。犀鸟属两大鸟科,即地栖犀鸟(Bucorvidae)和树栖犀鸟(Bucerotidae),前者为非洲犀鸟,而后者则是亚洲犀鸟。目前,世界上有62种犀鸟,广泛分布于非洲和亚洲的热带地区。亚洲犀鸟遍布19个国家,包括不丹、孟加拉、中国、柬埔寨、印尼、马来西亚等。单是在马来西亚就拥有10种犀鸟(西马10种,东马8种)。因此在我国,犀鸟也被赋予国鸟的尊称。

同时,它亦是砂拉越州鸟,我们的州徽就是一只犀鸟展翅的图案,不过是由砂拉越品种犀鸟“马来犀鸟”(Rhinoceros Hornbill)担任此重责。特此声明,主要很多人用错了角色,将砂拉越没有的品种“双角犀鸟”(The Great Hornbill),错把冯京当马凉,这可是一大误会哦!

犀鸟是一种奇特而珍贵的大型鸟类,据知它的嘴就占了身长的1/3到一半,不过因为里面是空心的,所以重量很轻,绝不会影响它的飞行平衡。而且长长的喙看似十分笨重却非常灵巧,能将果实轻易摘下。宽扁的脚趾非常适合树上的攀爬活动,一双大眼睛上还长有粗长的眼睫毛。最大的标志就是头上的盔突了,就好像犀牛的角一样,故称为犀鸟。

它们是杂食性鸟类,喜欢吃水果、昆虫和小动物。在热带雨林里,当你听到尤如飞机起飞的声音,毫不质疑,就是身形庞大的犀鸟在飞翔时翅膀发出的声响,而且当它们停落在树顶时,不时地发出响亮而粗历的鸣叫声,连续不断,声音更是能传到很远。

●一一认识它们

★冠斑犀鸟(Oriental Pied Hornbill)

冠斑犀鸟就是经常被人们目击的犀鸟,它们体型小,遍布全马,它们的适应能力很强,食性非常多元化,吃果实亦吃昆虫甚至连小鸟蝙蝠也会吃。只要有一片小小的树林,就能生存得很好,因此它们也很常在城市中被发现。在新加坡,它们还会飞到租屋去。它们常会一大群一起活动,基于数量多而且稳定,所以被IUCN例为无危物种。

★黑斑犀鸟(Black Hornbill)

黑斑犀鸟,是体型比较小的犀鸟,它们与凤头犀鸟的颜色很相近,不过人类能从它们盔突的颜色分辨出公或母,全白的盔突是公,反之全黑的盔突与喙几乎连在一起则是母的。它们鲜少大群活动,常以小群或是一对出现。黑犀鸟需要足够数量的果树供应以支持繁殖,以及大树用以筑巢,若是条件不允许,它们就不会繁殖。有趣的是,肯雅族人和达雅族人称它为“durian anggang”,原来它们还是某种榴莲的主要种子传播者。黑斑犀鸟被IUCN列为易危物种。

★凤头犀鸟(Bushy-crested Hornbill)

在马来西亚10种犀鸟里属于体型最小,头部的羽毛茂密,看似凤凰的模样,所以取名为凤头犀鸟。一般以盔突来识别公或母,母的明显会有一横白黄色,相对公的则是全黑。分布在全马、印尼以及泰国的北部。它们的叫声非常高亢,有时候一只叫就会引起其他跟着一起叫,非常壮观,就像一场大型演唱会似的。被IUCN列为近危物种。

★马来犀鸟(Rhinoceros Hornbill)

马来犀鸟也是属于体型比较大的犀鸟,遍布全马,栖息于原始森林和常绿阔叶林。大家或许对它比较熟悉,毕竟它是我们砂拉越州鸟。马来犀鸟不仅是受保护的珍稀动物,也是地位崇高的鸟类,尤其倍受砂拉越达雅族群的崇拜,就像是他们的战神,是一种精神文化的象征。

雄鸟的眼睛呈橙色或红色,雌鸟的眼睛则是白色的。跟其他犀鸟不同的是,它们很喜欢站在大树的高处,鲜少会在低处活动。值得一提的是,雄鸟会在取得雌鸟的信任后才会交配和繁殖,是非常重视伴侣关系的犀鸟。由于热带雨林大面积的流失和非法捕猎,马来犀鸟在2018已经被IUCN从近危,升级成了易危。

★双角犀鸟(Great Hornbill)

双角犀鸟是体型相当大的犀鸟,可它们并不存在于东马。和其他犀鸟不同的是,它们的盔突中间部分会下凹,而使前端分开成两个凸起,形成两个角,这也是它们的名字由来,雄性的盔突前端缝隙处有黑色印记,眼睛红色,而雌性则缺少黑色印记,眼白则是白色的。UCN在2018年将它们的保护状况从近危升级成了濒危。

★白冠犀鸟(White-crowned Hornbill)

白冠犀鸟是中型犀鸟,也是西马所有犀鸟当中,盔突最不明显的犀鸟,取而代之的是白花花的羽毛,相当特别,不过因此也特别好辨认。雄鸟的胸前呈白色,而雌鸟则呈黑色,栖息与原始森林和常绿阔叶林。于其他犀鸟不同的是,它们比较不倾向于吃果实,反而喜欢吃爬虫类,虫蛹和节肢动物等。它的数量在近年有相当明显的下降,IUCN将他们的保育状况从近危直接升级去了濒危。

★皱盔犀鸟(Wrinkled Hornbill)

皱盔犀鸟是中型犀鸟,雄鸟的盔突五颜六色,前段还有皱褶,但是雌鸟就逊色许多,盔突也小得多,和喙一起呈黄色,它们是少数喉咙处长袋子的犀鸟。主要栖息于原始森林,常绿阔叶林或是淡水沼泽森林。皱盔犀鸟喜欢成对或是一小群活动,而且是一夫一妻制,双方只要认定就会相伴到老。它们不喝水,而是从食物中获取所需的水份。不过由于森林开发,皱盔犀鸟的数量一直在聚降,使得IUCN在2018年将它们从原本的近危升级去了濒危。

★花斑皱盔犀鸟(Wreathed Hornbill)

花冠皱盔犀鸟是大型犀鸟,人们经常将它们和淡喉皱盔犀鸟混淆,所以野人老师表示,可以明显分辨它们就从喉袋处观察,虽然雌性和雄性一样以黄或蓝分辨,但是仔细看花斑皱盔犀鸟的喉袋还有一条黑色粗横纹,此外它们体型也会比较大。一般以小群体出现,现为易危物种。

★盔犀鸟(Helmeted Hornbill)

盔犀鸟是很大只的犀鸟,是马来西亚濒临绝种的犀鸟,这是由于盔犀鸟的盔突与其他犀鸟不同,是实心盔突,盗猎者会捕杀它们,砍了头后制作成精美的纪念品再卖出去。不过单看它的样子,确实比较不可爱,尤其喉部形状有点皱,然后呈鲜红色,近看是有点可怕。不过它们的尾部有一根很长的羽毛,所以极少被认错。盔犀鸟栖息于原始森林或是常绿阔叶林,时常单独或是成双活动。

★淡喉皱盔犀鸟(Plain-pouched Hornbill)

淡喉皱盔犀鸟和花冠皱盔犀鸟非常相似,唯一几处不同,淡喉皱盔犀鸟的喙比较短,嘴巴根部没有明显皱褶,喉囊比较小,一般雌性的喉袋会带点蓝色,而雄性则是鲜艳的黄色,当它们飞翔时就可以看到明显的分别。它们的叫声非常含蓄,有点像吹小喇叭的声音。淡喉皱盔犀鸟目前只存在于西马半岛的北部和泰国南部和北部,东马这里没有,现为易危物种。

后语︰

对于它们,从来只有远观的收获,唯有一次,在丹绒拿督国家公园,忽儿就听到一阵阵挥翅扑楞楞的声音,那声音仿佛飞机起飞那样巨大,在雨林里随着声迹跟了一路,那对犀鸟却始终只愿展示它们的飞姿以及嘹亮的叫声,不愿意停留半刻接见我们。而在听了野人老师的分享,才恍然大悟,原来每一种犀鸟,叫声都不大一样,十分有趣!

撰文︰薇恩

图片取自网络

砂麼東東

砂麼東東