社会崇尚英雄才会造就更多英雄,人人争做英雄才能英雄辈出。疫情当下,除了医护人员星夜驰援、勇敢逆行之外,我们看到全国各地都有许多团体组织,甚至个人付出时间精力伸出援手协助因疫情而面对困境,甚至断炊断粮的弱势群体。这些援助包括捐款、捐助物资和派送食物等。这些是当之无愧的英雄,是这个疫情下最可爱的人。

“熊猫侠是一个奉献者联盟团队,不分男女老少、国籍肤色,只要你能够以本身小小的力量奉献社会,你就是熊猫侠。”在Super Panda Team的面书专页里,是如此形容熊猫侠的,每个人只要愿意奉献一点力量,你就是这座城市里的熊猫侠。

向险而行的熊猫侠

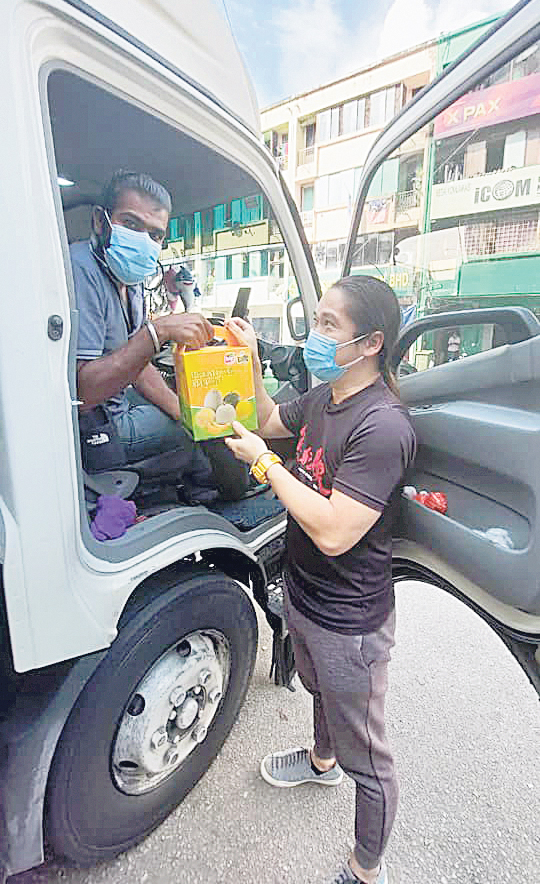

疫情下,李雁杰化身为熊猫侠,做了一些事情,设立一餐饭热线,进行派送食物活动,为社会传递暖势力和正能量。

在去年行管令开始时,休息了一周,他就收到简讯“你怕死吗?若你不怕死,我们需要你”。当时马来西亚和全世界一样恐慌,当前线人员站在一线对抗时,社会的大部分物资和捐助集中在前线人员身上。当时,弱势群体的援助中断,他们也是急需受到资助的一群。

当时,他发动号召,不分男女老少一起出钱出力送饭给弱势群体,开始进行“一餐饭热线”活动,只要孤儿院或老人院给出了实际的人数,他们就会派出实际数目的饭盒,一个也不漏,不让饿肚子。

因为病毒不放假,即使是国庆日,熊猫侠车队也不放假,继续配送食物给有需要人士。在刚过去的国庆日当天,熊猫侠阵容的物资特别丰富,因为有一批捐款和捐物资的天使们,令熊猫团队从过去至今年国庆日当天,共累积了第595场派送食物任务,一共完成了2万6234份关怀。

老人愿

也是一名作家的熊猫侠李雁杰,在21世纪心教育直播中和管莉莎老师分享这些年来奉献公益的心路历程。

他说,在六年多前,和太太俩一起当义工。有一次,夫妻俩在银行遇见一位老婆婆,扶着拐杖,他便走过去扶住她,和她聊了几句相熟后知道老婆婆是在老人院住,也从婆婆口中得知孩子们都去世了。

这位婆婆每个月到银行提款,都是由一位相熟的德士司机免费载送,而德士司机透露婆婆共有六名孩子,并非如婆婆所说的已经过世。德士司机进一步透露,婆婆是有故事的人,从小来自富裕家庭,没有吃苦过,身边一直有佣人服侍。自老伴离开人间后,把财产分配给孩子们,这位婆婆就被孩子们送往老人院了,所以在一位妈妈的心里,她的孩子都死了。

李雁杰说,认识老婆婆之后的三年里,他都陪伴她过生日,老婆婆想吃什么就打给他。知道婆婆的经历后,李雁杰常觉得不可思议,“这个世界到底怎么了?为何还有这样的孩子?”当天,想了一个晚上,他知道自己的优势就是写作,所以决定撰写一本书《老人愿》。

他所撰写的《老人愿》书里含有18个真实故事,是他逐个访问的个案,包含富有和贫穷家庭,甚至有流浪汉说他不要回家。

“其实老人的心愿是什么?我把每个故事的真实感情都写出来。其中一个长者的心愿很简单,说想吃一口蛋糕,喝一口可乐,可他的孩子都不给,但他非常想回味蛋糕和可乐的滋味,孩子还请了女佣看守他不让他吃,他甚至说因此生活痛苦。”

李雁杰最后有帮忙要求长者的孩子,不妨让他吃一口,回味生活的甜度。

父母如同国宝熊猫

他说,决定使用“熊猫”命名其实具有潜移默化的意义。众所周知,熊猫是中国国宝,而我们家里的国宝自然是想到我们的父母,他希望借着熊猫的命名,人们就会想到父母是我们的国宝,要爱护和保护他们,所以选择使用了熊猫侠。

为了宣扬孝道和感恩的心,他在140多间学校画了两千只熊猫,希望在每个角落都有熊猫壁画,转角看到熊猫时就会想起家里的父母,并提醒自己尽量抽空陪伴他们,若是游子就赶紧拨电联络关心父母,和他们说“我爱你”就这么简单。

多拥抱父母

说到日常生活里和父母表现亲昵,来自东方家庭的我们难免会有些许尴尬,那么最好的解决方法其实就是借着拍照的机会。他说,当带父母外出时,我们可以借由拍照,自然的走过去抱住他们然后拍照,时间久了彼此就会渐渐习惯了。

“目前我和母亲一起住,父亲在一年多前刚去世,记得还未传承爱和孝道时,我们亲子拍照很生疏,但懂了这个道理后,我开始拥抱他们,多点时间陪伴在她身边。”

回忆起父亲患病时,看着他从行动自如到不能走路,不能进食,三兄弟一直在家陪着他,最后一程也陪伴在侧。

“父亲是在过完父亲节后去世的,当晚我们看着他入睡了,第二天早上他就安详走了。”

李雁杰希望透过这六年来的传承,让大家理解到对父母的爱要及时感恩,不要使到人生留下遗憾而后悔,父母健在时,一定要非常珍惜他们。

走入校园

在六年前出版《老人愿》时,就曾策划想配合进行一些活动,如到学校或一些场面进行分享。于是在疫情前,李雁杰走入校园为中小学生提供讲座。

起初他选择到中学分享,但发现90%中学生听不进去,无法投入,有些甚至觉得尴尬。

“我了解一些中学生的想法是傻傻的,要我回家抱父母,父母会问我发烧是吗还是另有企图,有其他要求,这是因为他们的家庭没有养成这种习惯。”

后来,他意识到感恩父母的宣扬要从小开始教育,于是他走入小学分享,并发现到小学生的接受反应出奇的令人满意。

“小学生很听话,会遵守我在讲座里要求他们做的两件事,那就是回家抱抱父母,然后和他们说我爱你。”

新一代孩子如何教育

很多人会说自己的小孩不懂得感恩,其实对李雁杰来说,很多情况来自于大人,父母必须在生活里言传身教,不管孩子年龄多小,会否表达,大人不妨每天主动走过去抱住他们,和他们说我爱你。大人先做了,小孩耳濡目染下也会渐渐养成习惯,长大后自然和父母关系密切,不会觉得别扭。

当然,大人在教育孩子要感恩,懂得礼貌的当儿,自己也不要抱着理所当然的心态。他以自己4岁儿为例,小孩不时会把饭递给他吃,他会说感恩谢谢你,这些在他的生活里已形成一种习惯。

不过,他强调,今天的你没有这么做,不代表你没有爱心,只是还未养成习惯而已,那么不妨就从今天开始把它视为自然而然的一种习惯,做多几次就会熟悉了。

家庭教育 责无旁贷

家庭教育很重要,父母在孩子的成长过程里如何教育小孩,决定了孩子长大后会否感恩,无疑的,父母的责任非常重大。

他常常相信,有爱的孩子不会坏,每个人初心都是有爱的,为什么爱会消失?如果发现孩子学坏了,我们要去看看他的原生家庭,研究显示90%关乎家庭问题。

“孩子长大出外升学,到社会工作,亲子的距离就越来越远了,所以大人要趁早把爱的种子播在孩子心中,越小越容易播,定时浇花施肥。回到家时看到父母和小孩,抱抱他们,就是浇花;施肥就是和他们说我爱你,一家人养成习惯后,家庭就充满温馨和有爱。当孩子长大时,延续这份爱,那么世界充满爱,社会就会和平。”

每个人的生活不一样,频率相同的人自然会聚在一起。一直充满正能量的李雁杰,相信世界是和平的,若发生不如意的事时,他认为这一切都是最美好的安排,他会感恩事情的发生,用平和的心去看待事情,这是我们必须追求的健康心理型态,只要感恩,生命和世界会不一样。

就像这次疫情的到来,对他来说,是可以接受的。身边有人一直在等待疫情过去,迟迟还未行动,重新振作起来,其实社会局势给我们问题,我们要视之为动力,再用新的方式去完成。

“一开始就没想过能做这么多东西,也没想过自己可以做这么久,甚至没想过这个公益行举可以成为自己生活的一部分。当我想做时,我不可以只停留在想做的阶段,当我看见很多问题时,我一定要做,我必须要做,把它视为习惯。”

当有人为生命注入一点价值,付出一点爱,奉献一点力量时,他相信,慢慢地,就会感染身边的人,点燃大家心中最初的那个爱的种子。

杨丽华/报导

部分图片取自网络和面书专页

砂麼東東

砂麼東東