“快乐”我们听多了,可加上垃圾二字还是第一次听闻!据知,这可是疫情下产生的一种连锁反应。在禁足期间,孩子们闲遐时玩游戏、看短视频或刷脸书等行为,已经成为一种新常态!许多孩子也因此沉迷于屏幕内的世界,贪图那刹那间的短期快乐,此举不仅浪费了宝贵的时间和精力,更严重伤害其大脑,沦为“垃圾快乐”的俘虏。

●什么是垃圾快乐?

能让人快速获得短期满足的就是垃圾快乐。比如从游戏、八卦、直播等“电子毒品”中获得的短期快感,这些都可称之为“垃圾快乐”!

相信你们肯定目睹过这样的场景,或者你们也可能就是当中一员,那就是当小朋友哭闹不听话,或者说很无聊没事做时,第一个反应就是去和父母要手机,父母为了省事,也会选择把手机塞给你们,于是小朋友停止了苦恼,专心的沉浸在手机娱乐当中。

然而,在这个全民娱乐的时代,不光是孩子们,青年人,中年人,老年人都似乎已经沉浸在这种“垃圾快乐”之中。很多年轻人整日沉迷在各种直播和短视频中不能自拔,睁着布满红血丝眼睛,手指不停地在手机屏幕上上滑着,但是耳边没有了小时候昔日父母的劝甚至是责骂。为什么?因为这个时候,父母也在做着同样的事情。

●垃圾快乐,正在严重损害孩子大脑

心理学家亚当·阿尔特曾说:“游戏、八卦、直播等娱乐产品,就像毒品,一不留神就能让人上瘾。”而现代科学证明,这种快乐不但让人上瘾,还会严重损坏孩子的大脑。

根据专家所言,在对一个行为上瘾前,大脑会经历三个阶段,分别是:脱敏反应、敏化反应以及大脑前额叶功能退化。当脱敏反应发生时,代表我们的大脑需要越来越多的刺激,才能获得满足,比如:你原来刷2分钟的短视频,心情就会变得愉悦,现在刷1个小时也未必能开心,但你又渴望获得这种兴奋感,于是,你只能刷更长时间的短视频。

而敏化反应会让你只对“上瘾”的相关事物更敏感,比如:你习惯了刷短视频,那么对其他事就会减少兴趣,比如看书、学习、思考。在不断地刺激、脱敏、敏化的过程中,大脑前额叶功能会退化,造成孩子行动迟缓、性格孤僻、任性等。

同时,大脑前额叶还负责记忆功能,这部分受损,直接造成孩子记忆力衰退,学习能力下降。正在上学的孩子,大脑正处于发育期,长期沉溺于“垃圾快乐”,也可能导致发育不良,情绪不受控,暴躁易怒。

●垃圾快乐,让孩子越来越静不下心

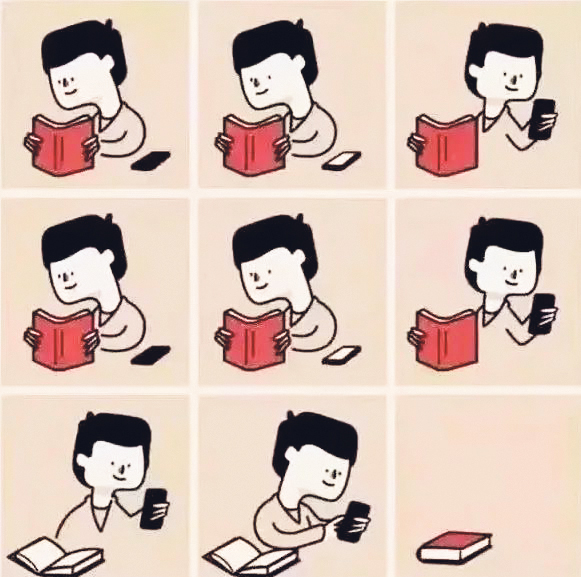

画面中的小朋友在看书时,不断重复着拿起手机放下手机的动作,精神始终不能集中。直到最后,他彻底放下书本,刷起了手机。相信这幅漫画让不少人都感同身受,“垃圾快乐”正是这样一步一步摧残着孩子的专注力。

像直播、短视频、游戏等娱乐产品,之所以让人上瘾,就在于它们能短时间让大脑产生反馈和满足感,从而使我们快速获得乐趣。相比这些,读书、学习就是一个“慢反馈”的过程,有可能花一年半载,才能有些许成果,获得满足感。

如果孩子习惯了这种快速获得乐趣的过程,就会对学习这类慢反馈事件变得没有耐心,更别说长时间专注做一件事。再者,手机屏幕呈现出来的画面,色彩艳丽,形式多,不断给感官造成高度刺激,习惯了这种刺激后,孩子再看纸质书本,自然会觉得枯燥无聊,看不下去。因此,想让孩子提高专注力,首先要做的,就是戒掉这种“垃圾快乐”。

●远离垃圾快乐

当孩子体会到这种“垃圾快乐”,根本没有自制力克制自己。如果家长没有干涉,孩子就会沉溺其中。所以,避免孩子在垃圾快乐中沦陷,重回正常的学习,是父母的首要责任。 当孩子在垃圾快乐的边缘疯狂试探时,父母不妨试试这三个方法:

1)以身作则,制定规矩

孩子小的时候缺乏自觉能力,千万不要指望孩子能自觉远离。每个自律的孩子都需要父母“逼”一把。想让孩子远离垃圾快乐,最好的方式,就是从根本解决问题,根据不同的年龄给孩子制定相关规则。

6岁之前,父母尽量不要让孩子接触手机等电子产品,就算是用的话也要删掉游戏、短视频等娱乐应用程式;6-12岁,不宜过度打压,可以与孩子协商规定玩手机的时长、次数,并且严肃立下使用规矩,如有违反必须接受处罚;12-18岁,青春期的孩子一般自我意识较强,父母应该适当管理、酌情引导。

与此同时,父母一定要做到以身作则,不要一边禁止孩子玩手机,一边自己沉浸其中。

连你自己都无法做到放下远离电子产品,孩子又怎么做到不受垃圾快乐荼毒呢?

2)用陪伴代替虚无的快乐

很多孩子之所以沉迷于电子游戏等等一系列虚拟的东西,最主要的原因就是孩子们的现实生活不够充裕。而导致孩子们的现实生活不够充实的最主要的原因,就是因为爸爸妈妈在平时没能够给孩子足够的陪伴。

就是这种原因会让孩子感觉有一种缺失的满足感,所以这种满足感孩子就会通过其他的方式去寻求,如果想要让孩子能够远离这些垃圾快乐的话,那么爸爸妈妈不妨丰富孩子的生活,培养孩子一些兴趣爱好,鼓励孩子在生活中多结交朋友。多关心孩子、陪伴孩子,用爱和温柔填满孩子的人生,才能让孩子获得真心的快乐。

3)爱与包容永远是最好的良药

为了不让自己的孩子,沦为垃圾快乐的奴隶,很多父母认为,只要不给孩子看手机就行了,于是强制没收,禁止他们玩手机,可这并不是最明智的办法。

心理学上有个词,叫做“禁果效应”,意思是:越是禁止的东西,就越会勾起人的好奇心和探求欲,就越想要得到手。孩子拥有极强的好奇心和逆反心,家长越不让孩子玩手机,孩子们反而越想玩。父母也做不到完全杜绝,孩子不可能永远不接触这些娱乐。

所以,要让孩子戒掉收集垃圾快乐,就该循序渐进才是。比如,当孩子特别想玩游戏的时候,我们应该把禁止变成商量,可以跟他说:“吃完饭再玩或者做完作业再玩。”孩子会觉得爸妈没拒绝我,我过一会还能玩。如果孩子每天都能保持下去,知道要先做正事再娱乐,长此以往,那他就不会沦陷于垃圾快乐。

而爱与包容,永远是治愈一个孩子最好的良药。当孩子沉迷垃圾快乐无法自拔时,粗暴的打骂,不仅会使孩子越发叛逆,更会让亲子关系变得恶劣。无论何时,请和孩子站在一起,肩并肩去打败问题。只有用爱灌注力量,让孩子感受到人世的温暖和美好,体会到更高级的快乐,才能真正拉回享受真正快乐的孩子。

整理︰薇恩

图片取自网络

砂麼東東

砂麼東東