随着时代的进步,父母对于孩子的关注度也越来越高,常常怕自己做得不够好,对于孩子的期盼也越来越高,希望儿女成才的心日益剧增,因此对于孩子的要求也更严格。

来自台湾的苏春香老师透过亲子教育线上直播,和大家分享教育上的心得,那就是教育孩子先从孩子的心开始。

正确观念从小灌输

苏老师说,教育要从小做起。中国的弘一大师李叔同在《儿戏》作品里提到,教育子女,宜在幼时,先入为主,终身不移。

苏老师解释,我们都知道,生命的主导观念,一辈子在心里难以移除,要孩子成才必须在他小的时候把正确观念灌输入他的心里,先入为主,成为内心的主人,且这些想法一辈子都难以改变,所以家长们希望如何教育孩子,就应把那个念头和想法从小输入小孩心里。

她说,教育小孩从小做起,有一个关键,那就是家长的陪伴。在台北有一个地方,那就是板桥运动场,附近有板桥国小,每天都可看见足球队员包括幼儿园小选手在当地练习足球。他们从小开始训练,不论是低年级和高年级的足球队员都不断练习,幼小阶段的孩子是以玩游戏方式进行,主要是让孩子喜欢上足球。这时,可以发现,家长们也在旁边陪伴,中间有休息时间,这就是亲子时间,孩子依偎着父母稍做休息,也有家长亲自上场进行家长亲子联谊足球赛。

陪伴小孩成长

“教育小孩从小做起,需要家长的陪伴。有些家长会说为什么一定要陪伴?我这么忙,为何要陪伴小孩,那我岂不是无法工作了吗?”

“这是因为孩子的成长不能重来。小孩出生到长大,父母可以说我哪里做不好,要重回那个阶段吗?办不到,所以才会说孩子的成长不能重来。”

如果父母在孩子成长过程中缺席,那一切都无法重来,可能会留下一辈子的遗憾。为什么要陪伴小孩?因为陪伴,父母才能亲近小孩。

苏老师举例,有一个妈妈讲故事给孩子听,相同的故事讲了无数次,但孩子听了不厌倦,妈妈就灵机一动想到录音的方法,然后播放给孩子听,但孩子还是一直要妈妈亲自陪伴。他和妈妈说,“录音机不会抱我,你会抱我。”

“这足于证明陪伴小孩,和小孩亲近的过程不可以省略,录音机不能抱小孩,但妈妈讲故事会边抱小孩边说故事,那个亲子关系会产生很深的感情。”

亲近如同了解

父母在和孩子亲近、接触的过程中,就会了解孩子的需要,知道透过什么方法可以协助孩子。

了解,造就培育

在小孩的成长过程中,他会面对困难,出现情绪问题,当父母知道他的需求,才能真正提供协助,且我们作为父母,了解孩子在某方面有天赋或特别的能力,父母才能造就和培育他们。

等待,永不放弃

在培育小孩过程里,我们不是付出努力就见效,培育孩子过程需要等待,因缘成熟了,孩子的能力发展俱全了,自然会有成就。父母若有足够的爱心,永不放弃他,等到他完全把能力发挥出来。

塑造好环境,让孩子阅读

苏老师也说,好环境对人心有极大的影响力。和孩子互动,彼此处于放松状态,让孩子忘记学校的课业压力、生活里的不愉快,父母才能和孩子的生命融合一起。

根据苏老师分享,塑造好环境有方法,方法一,让孩子阅读,开拓脑力。

不论是纸本书籍或有声书,都可以让孩子多接触,众所周知,科技产品伤害小孩的眼睛和成长,相反地,纸本书籍让头脑有时间思考,因为科技产品的荧幕闪得快,小孩眼睛盯着荧幕,只是一直在接收讯息,却没有多余时间进行思考。思考对脑力发展很重要,想象力充分被激发,脑部才会充分发育。

“举例白雪公主的故事情节,大家耳熟能详,主人翁白雪公主、七个小矮人和后母的样貌,我们也很熟悉,但大家不妨思考,若从来没看过图片,只是听过故事,那白雪公主的样子是不是会出现更丰富画面?纸本阅读不伤害眼睛,让眼球运动,还可激发丰富的想象力、创造力,开发小孩的思维能力。”

苏老师建议小朋友阅读纸本书,如杂志、弟子规、科学知识书、漫画、中国童话、快乐童年故事、世界文学名著,幼儿也可从亲子听故事或有声书开始,经过长时间慢慢训练就会看书越看越快,在学习上肯定也就得心应手。

亲近大自然,疗愈身心

有时孩子会压力疲劳,为了让孩子放松,父母可以带着孩子亲近大自然,身心陪伴,吹着凉风,看着青山绿水,还有接触小动物,让他的生命力里产生各种奇妙,毕竟孩子不能成天关在水泥墙里,适当地压力释放,本身具备的天赋和能力就能发挥出来。

拓展视野,开阔眼界,培养善心

小孩慢慢长大了,从只是接触家人、亲人、邻居,到上学阶段到校认识老师、同学,父母要从旁协助拓展孩子的视野,开阔他们的眼界,培养他们的善心。

苏老师举例,台湾一名小孩何良纯长大后加入志工服务,先是在台湾当地参与志工活动,之后在2013年到中国云南香格里拉偏乡小学安乐小学,教导小孩课业,提供课外学习,庆幸是冬天,山中无甲子,七天只洗一次澡。小孩学习成长中,需要体验生活里没有过的经历,每天来回走一小时拜访家长和学生,彼此互动了解,不是简单的体力训练。她在偏乡看到不完善的基设,当地人生活的简朴,就会珍惜自己所拥有的,以更快乐的角度看待世间,而非悲观的角度出发。

2014年,何良纯到柬埔寨暹粒省,虽然语言不通,鸡同鸭讲,但也令她乐在其中。她在当地教导孩子用手语、以国际拼音教小孩学中文、做活动、唱中文歌、画画、手工。虽然语言不通,但透过眼神和肢体也能传达感情。

2016年,他们到泰国南部巴达农一个地方。志工团队会在办活动前进行课程会议,包括来自台湾和世界各地的志工一起排演。

2018年他们来到尼泊尔加德满都达丁一个偏乡儿童之家。飞机抵达加德满都,还需要坐车6小时,再走路一个多小时才到儿童之家。

“透过充当志工,开拓自己的眼界,走出家门,获得更多的生命体验。其中更有父亲带孩子一起充当志工,彼此一起有个生命过程,亲子间生命的连接就更多了。”

苏老师说,我们要让孩子有能力承担世间的苦难,也能和别人分享世间的美好。

“让孩子走出家门,充当志工,最主要目的是让孩子有能力承担世间的苦难,也能和别人分享人世间的美好。我们当父母的没办法永远陪伴孩子,所以我们要让孩子有足够的适应力,和生命的本能,遇到什么都能好好让生命承受和发挥。”

此外,我们有美好的愿望,那就是要教育孩子成为善良仁慈的人,因为善良仁慈是无价之宝。只有善良仁慈的人可以无条件对世人伸出援手,拯救世人的苦难。

最实际例子是德雷莎修女,创立垂死之家,让印度千千万万穷人中最穷的人,有尊严地离开世界。

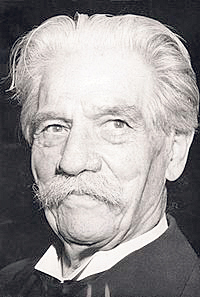

另一例子是史怀哲医生在非洲行医52年,世人称他为“非洲之父”。谁能一生无条件的奉献?那就是善良仁慈的人。

苏老师说,生命价值是无限的,当父母的也许生命不够圆满,但可帮助孩子的生命更圆满,这就是教育的力量。

为人父母要敞开心怀,帮助孩子经验所有的可能,享受生命中的学习、成长和改变,让孩子创造一个独特、永恒而有价值的自己。

杨丽华/报导

图片:取自网络

砂麼東東

砂麼東東