活化石是指现存的一些古老的生物种类,这些古老的生物随着时间齿轮的转动,在以百万甚至几亿年的时间内几乎没有发生多大的改变,而同时代的其它生物早已绝灭或是演化,只有它们独自保留下来,适应了现代的环境,生活在一个极其狭小的区域,被称为‘活化石’。活化石定义是一般先发现化石再发现活体,或活体与确认的化石属同一种且同时存在。活化石一般以生物物种来分类,包括:植物、哺乳动物、鸟类、两栖动物、鱼类、昆虫、海洋生物等等。以下来了解一下,几种较为人知的活化石物种。

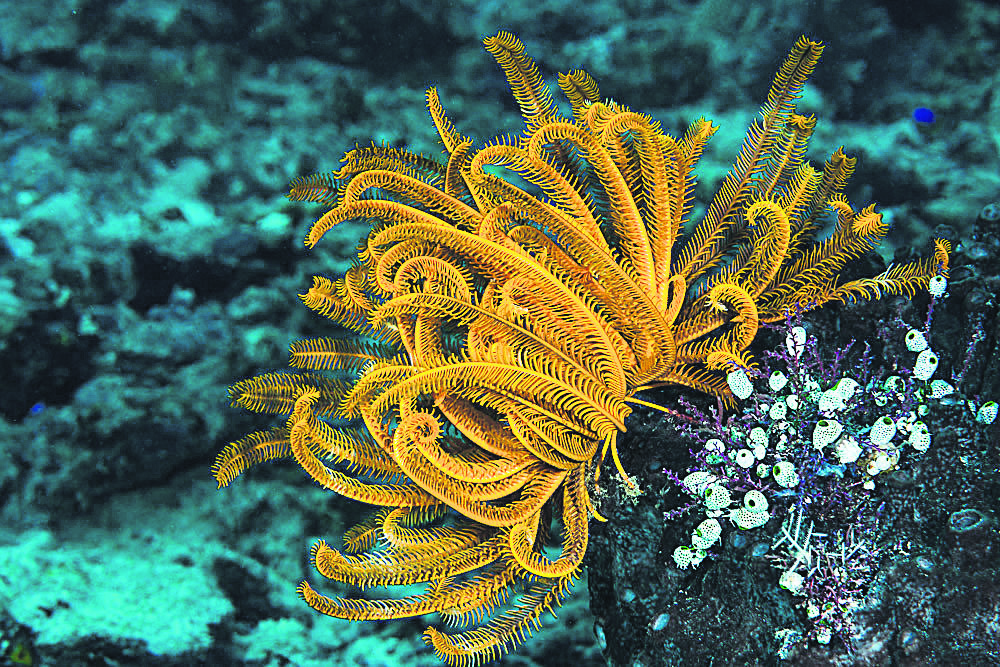

1)海百合

存在时间:奥陶纪(距今4.8亿年前)

古时代海百合数量极庞大,海百合的化石种类有5000种以上。海百合虽然说长得就好像一个植物,但是它确实是一种棘皮动物,在距今约4.8亿年前就已经出现,主要在海里生活,具多条腕足,身体呈花状,表面有石灰质的壳。古生代石炭纪时,海百合数量极庞大,品种繁多,它们跟苔藓虫和腕足动物在海底形成草地般的大面积覆盖面,留下许多化石。后因‘二叠纪、三叠纪灭绝事件’,90%的海洋物种灭绝,海百合也迅速退出历史舞台。现生种的海百合被重新发现时,是在深水海域中,所以初期人们以为它们只能在深海生存。后来发现,原来不论浅海或深海、热带珊瑚礁或高纬度海域,都能发现其踪迹。

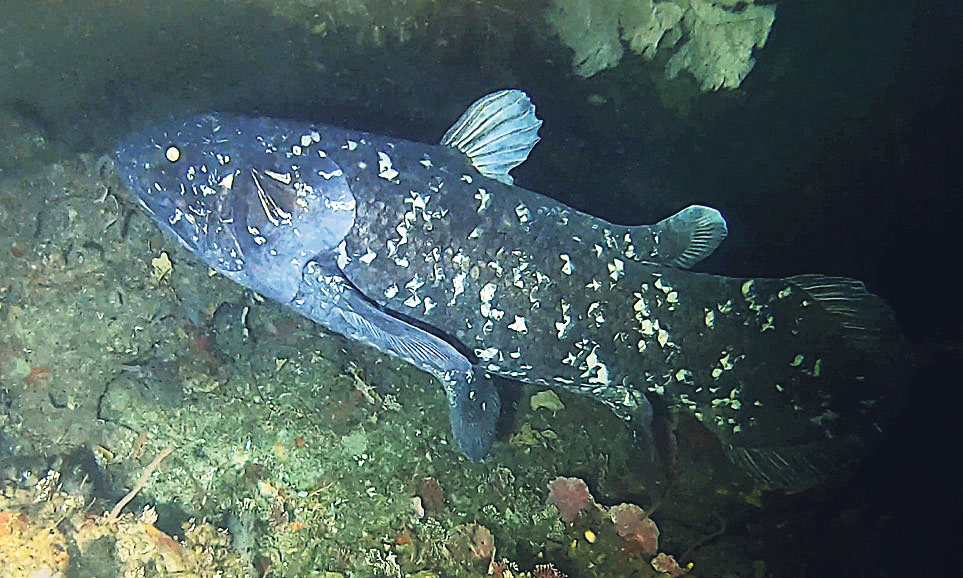

2)腔棘鱼

存在时间:泥盆纪(距今3.77亿前)

腔棘鱼是拥有原始结构的古老鱼类,最早出现在约4亿年前的泥盆纪,比恐龙还早了1亿7000万年;根据化石纪录,它们一度被认为在白垩纪末期地球生物大灭绝事件中灭绝了,直到1938年在南非东岸外海意外发现这种鱼还活得好好的,令科学家大感惊讶,也因此被称为‘活化石’。

腔棘鱼是拥有原始结构的古老鱼类,最早出现在约4亿年前的泥盆纪,比恐龙还早了1亿7000万年;根据化石纪录,它们一度被认为在白垩纪末期地球生物大灭绝事件中灭绝了,直到1938年在南非东岸外海意外发现这种鱼还活得好好的,令科学家大感惊讶,也因此被称为‘活化石’。

腔棘鱼生活在200~800公尺深处的海洋,是一种底栖鱼类,白天时会躲在洞穴里;雌鱼体型通常比雄鱼大,长可达约2公尺,重约110公斤。现存腔棘鱼有两种,即印尼腔棘鱼和西印度洋腔棘鱼(非洲腔棘鱼),腔棘鱼是肉鳍鱼,胸鳍及臀鳍都是肉质的,尾巴及背鳍分叉成三叶,脊索延伸至中叶。它们有独特的层鳞,比真正的层鳞较薄。它们头颅骨前端有一种特别的感电器,称为吻部器官,相信是用来帮助感应猎物及平衡身体。

不过,在近期的最新研究中,研究人员却发现,西印度洋腔棘鱼(Latimeria chalumnae),具有祖先所未拥有的新基因。在基因比对的证据支持下,腔棘鱼并不是活化石。研究人员目前正准备进一步研究,以解开更多关于腔棘鱼的谜团。

3)鹦鹉螺 Nautilidae

存在时间:三叠纪晚期(距今4.8亿年前)

鹦鹉螺靠着长寿和少而精的繁殖策略挺过了地球上所有的大灭绝事件。由于其存活时间比大多数已灭绝的古生物还要长久的多,因此鹦鹉螺在研究生物进化和古生物学等方面有很高的价值。现时,世上共有七个不同种类的鹦鹉螺,居住于印度洋—太平洋海域一带,鹦鹉螺为暖水性动物,生活适宜水温为19-20℃,一般生活在50到300公尺深的海洋中,通常夜间活跃,多以底栖的小蟹、小虾等甲壳类动物幼体为食,日间则躲在珊瑚礁浅海的岩缝中,以触手握在岩石上歇息。鹦鹉螺寿命约二十年。

和其他海洋生物一样,鹦鹉螺亦一直受到气候变化的威胁,例如海洋酸性上升,海洋变暖以及因砍伐树林而大量涌至的泥沙。由于鹦鹉螺外壳的坚硬度有限,它们无法涉足更深水域,往往轻易成为渔民的猎物,导致它们的数量变得十分稀少。鹦鹉螺极高的观赏性促成了鹦鹉螺的渔业活动,它们的外壳通常会被制成装饰品和珠宝作为手信供游客购买。鹦鹉螺经历过地球多次种族大灭绝却仍然生存至今,但今日,它们却很可能被人类活动赶尽杀绝。

4)鲎

存在时间:泥盆纪(距今4.06亿年前)

鲎的祖先出现在地球时,恐龙还不是地球的霸主,原始鱼类也才刚诞生。现生种的鲎分为四种,即:美洲鲎,中国鲎,南方鲎、圆尾鲎。除了年代久远、骨骼精奇外,鲎的蓝色血液才是最大特点。科学家认为是这血液,让鲎的族群有能存活四亿年。常见的血液之所以呈红色,是因为绝大多数血液是靠铁基血红蛋白将氧运输至全身。铁和氧结合时,就呈现出了我们肉眼可见的红。但在鲎身上,铁却被换成了铜,而铜氧化的颜色正是蓝绿色。所以相对于“血红蛋白”,鲎的呼吸蛋白则被形象地称为“血蓝蛋白”。

鲎是海洋底栖无脊椎动物,居住于沙质浅水海域,昼伏夜出,常爬行或潜行于泥沙中。它的栖息地点与年龄有阙,通常幼体生活于沙滩,随着年龄的增长,逐渐游向近海。鲎于冬天时会迁徙至较深的海域,直到来年春天水温升高时,再迁往浅水域觅食及产卵。鲎为杂食动物,吃食软体、环节、腕足、腔肠动物,以及多毛类、星虫等,同时也吃有机碎屑和藻类。

5)鸭嘴兽

存在时间:1.1亿年前

鸭嘴兽是最原始、最低等的哺乳动物之一,它是未完全进化的哺乳动物,种类极少,同属之中只有鸭嘴兽一种动物,完全没有同类,听起来十分孤单。鸭嘴兽是少有的卵生哺乳类动物,用肺部呼吸,栖息地在澳大利亚东部地区和塔斯马尼亚州。鸭嘴兽是为数不多的有毒哺乳类动物,雄性鸭嘴兽的后肢有尖刺,可分泌有毒物质。此外也是少数拥有电磁感应的哺乳动物。鸭嘴兽的独特性使它们成为演化生物学研究的重要对象。

鸭嘴兽是夜行性生物,栖息在河流、湖泊中, 平时喜穴居水畔,常把窝建造在沼泽或河流的岸边,洞口开在水下,洞穴与毗连的水域相通。除了哺乳期外,鸭嘴兽一生都过着独居的生活,大多时间都在水里,是游泳能手。它的皮毛有油脂,能保持它身体在较冷的水中仍保持温暖。它们靠电信号及其触觉敏感的鸭嘴寻找在河床底的食物,如甲壳类、昆虫幼卵、虾米、蠕虫,蚯蚓等。 鸭嘴兽食量很大,每天所消耗食物与自身体重相等。 这种只生长在澳洲的特别动物,因人类对标本和皮毛的追求,而遭滥捕猎杀,曾一度面临绝灭的危险。如今澳洲政府制定保护法规,将它们列为国际保护动物。

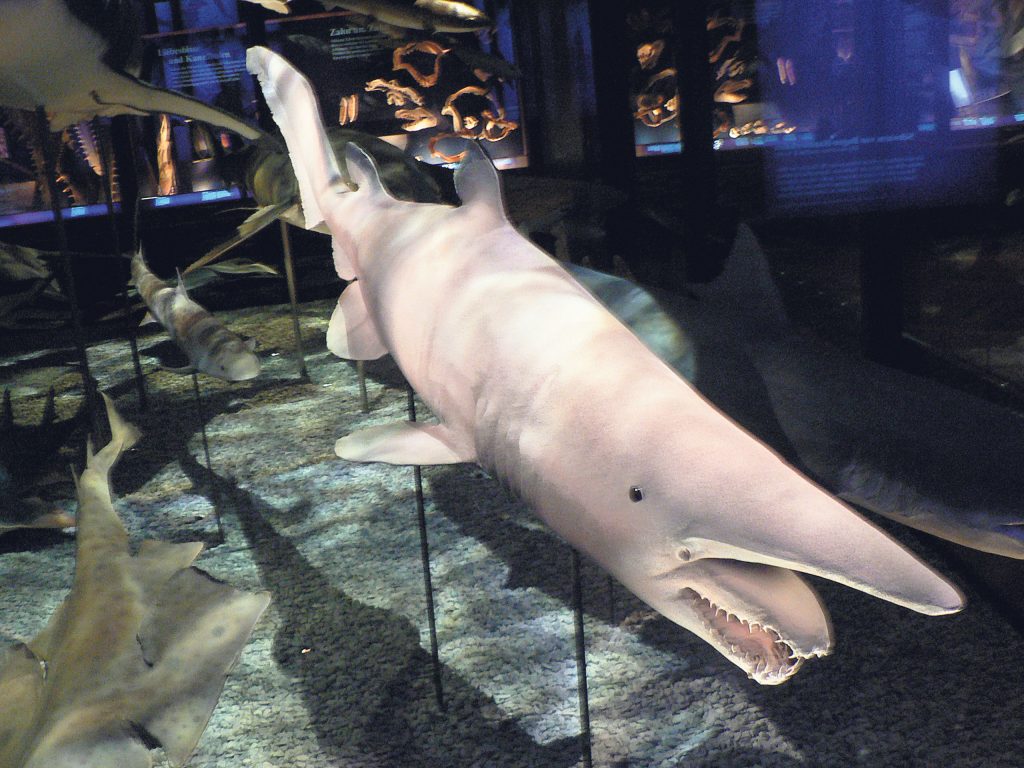

6)哥布林鲨

存在时间:1.25亿年前

哥布林是英文Goblin的音译,意思是妖怪,哥布林鲨长相怪异奇特,有着看起来极度危险的锋利牙齿,身体呈粉红色,加上它行迹隐蔽,神出鬼没,因而被人称为Goblin。哥布林鲨又称欧氏剑吻鲨,出没于阳光照射不到的深海,一般在深于200米水深处。由于太罕见,科学家对它们的了解非常有限,甚至连它们可以活多久和长到多大都不清楚。这种罕见鲨鱼的另一个特征是半透明的皮肤,显露出身上血液,使它看起来呈粉红色,而在水中会呈现黑色,让它们在深海中几乎‘隐形’避免被掠食,长鱼吻则有感应器,在看不到、听不到的海中可以找到猎物,强而有力的双颚用来迅速捕食猎物,难怪它们的种族能存活这么久。这种罕见鲨鱼主要分布在温带和热带的海域,从太平洋的澳洲至大西洋的墨西哥湾。它们首先于日本的海域被发现。

其他活化石生物:

植物

松叶蕨、银杏 、 桫椤、 笔筒树

哺乳动物

鸟类

纽西兰鹩、 麝雉

爬行类

鲨鱼、 大白鲨、 鲸鲨

综合整理:戴舒婷

砂麼東東

砂麼東東