撑起特教生的那双手

一起用爱跨越障碍

在特殊教育里,基于每个特殊儿童的个体情况,所以因材施教、量体裁衣,分阶段开展基础学习技能、自理能力、运动技能等康复训练。而学会生活是特殊孩子的首要学习任务,从生活自理如穿衣、绑鞋带、如厕等,再到学习一技之长,如打扫、叠衣、烹饪、烘培…

在特殊教育班里,特教老师希望培养他们融入社会的能力。将每一个步骤分解细化,引导千百遍地反复练习,一遍又一遍地,尽量用100%的努力来换取特殊儿童1%的进步,看到孩子们每一次微乎其微的进步,内心非常满足。

新生村中公特殊教育班

为了达致在古晋、三马拉汉和西连省每个教育县区,至少有1所津贴华小开办1个特殊教育班的目标,在晋汉连省华小董联会会长蔡文铎积极推广下,新生村中华公学前任校长彭得铭于2021年向教育部申请开办特殊教育班,为新生村家有特殊孩子的家庭带来令人鼓舞的希望,也为这个区域的民众带出了解关注特殊教育重要性的讯息。

校方感激新生村校董会鼎力支持, 在校董会主席彭南发带领下为特殊教育班准备了一间完善课室,课室内的建设结构包含了小厨房、厕所及多感官训练教室(sensory room),所谓麻雀虽小,五脏俱全。新生村中公特殊教育班终在2022年1月10日正式开课。

校方也非常感激外界善心人士的赞助, 提供了一些设施如书橱、教具、乐器、文具与电器,让特殊儿可在完善环境下快乐学习,同时也感谢家长们赞助冷气与饮水机,让特殊儿有舒服的的环境和干净的饮用水。

多感官训练室

新生村中华公学第一副校长兼代校长黄凤英老师受访时表示,多感官训练教室的用途是为有学习需要的特殊学生体验视觉、听觉、嗅觉、触觉等感官刺激,减缓不正常张力变化、减低学生焦虑不安的情绪,削弱不适应行为、提升注意力、加强人际互动等。

由于多感官教室能够改善问题行为,提供学生控制环境的机会,令其宣泄情绪,减少自我刺激的行为,通过多感官室的活动帮助中度弱智或严重弱智儿童减少心理压力,培养他们良好行为习惯。

急需特教班老师

她说,目前校内有8位特教生,有一位老师和一位助教。

由于一位老师长期请病假,所以现阶段尚需一位老师执教 。由于我国教育体系长期面对特教班师资短缺问题,所以她呼吁年轻人在报考师训课程时多多考虑特殊教育系,以缓解特殊教育师资短缺问题。

8名特教生

目前该校的特殊教育班有8位学生就读,他们分别是 3位自闭儿(Autism),2位唐氏儿 (Down Syndrome),2位智力障碍 (Intellectual Disability),1位发育迟缓(Global Development Delay)。学生们年龄介于7岁至13岁,皆来自不同阶层的家庭。

学习活动强调自理

根据黄老师介绍,该校特殊儿的学习科目与正常孩子的相同,只是添加了自理(Pengurusan Diri)与技能操作(Kemahiran Manipulatif)。

“这两堂课对于特殊儿非常重要,自然节数也相对比较多,因为老师要让学生熟悉生活技能,以便日后可以自立。一些看似简单的动作,如扣衣服、穿鞋和丢皮球,学生也无法做到。”

她说,特殊教育班偶尔会进行一些烘培活动,如制作面包、披萨、饼干、水果布丁、蛋糕、月饼,让学生掌握多一门手艺,并教导他们认识食物,当他们完成并吃到自己亲手做的食物,都会特别开心与珍惜。

为了宣导健康和卫生的重要性,特殊教育班每天早上上课前也会进行刷牙活动,灌输孩子们正确的刷牙姿势,同时也为学生们举办生日会,让他们感受特别日子的欢乐气氛。

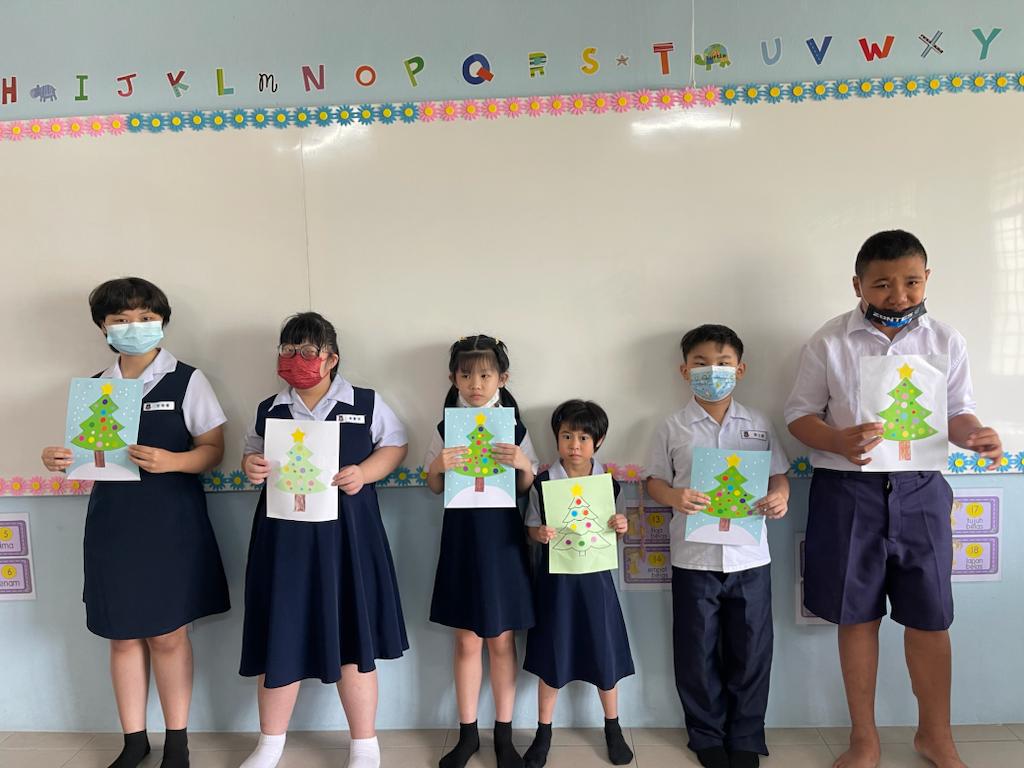

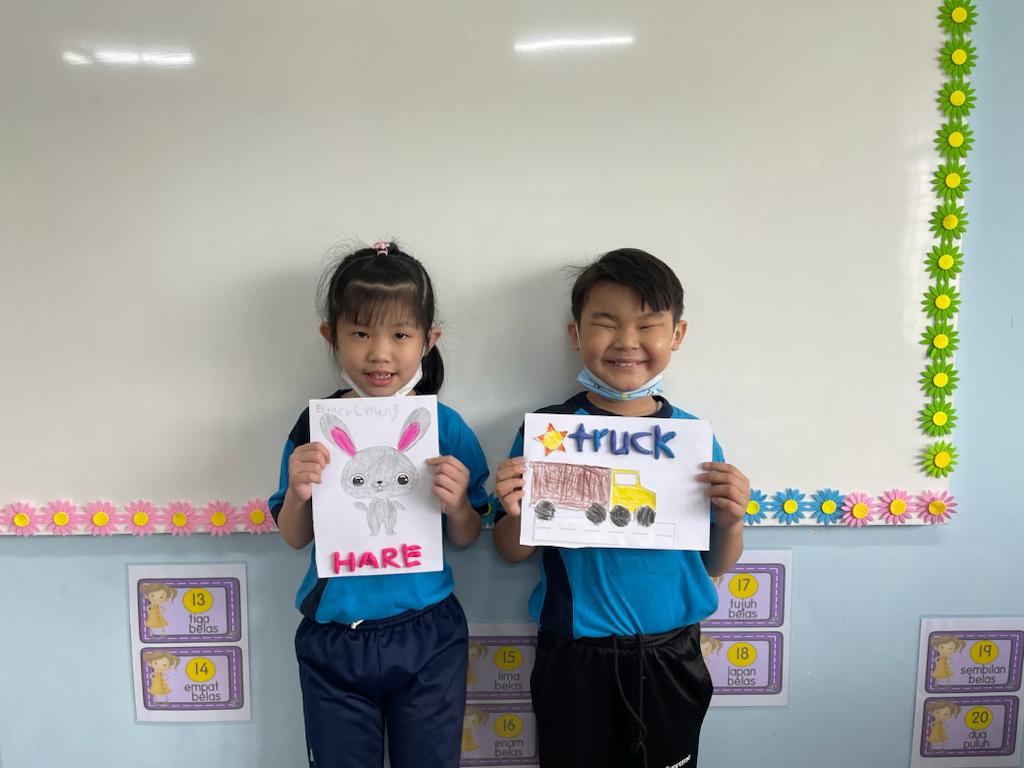

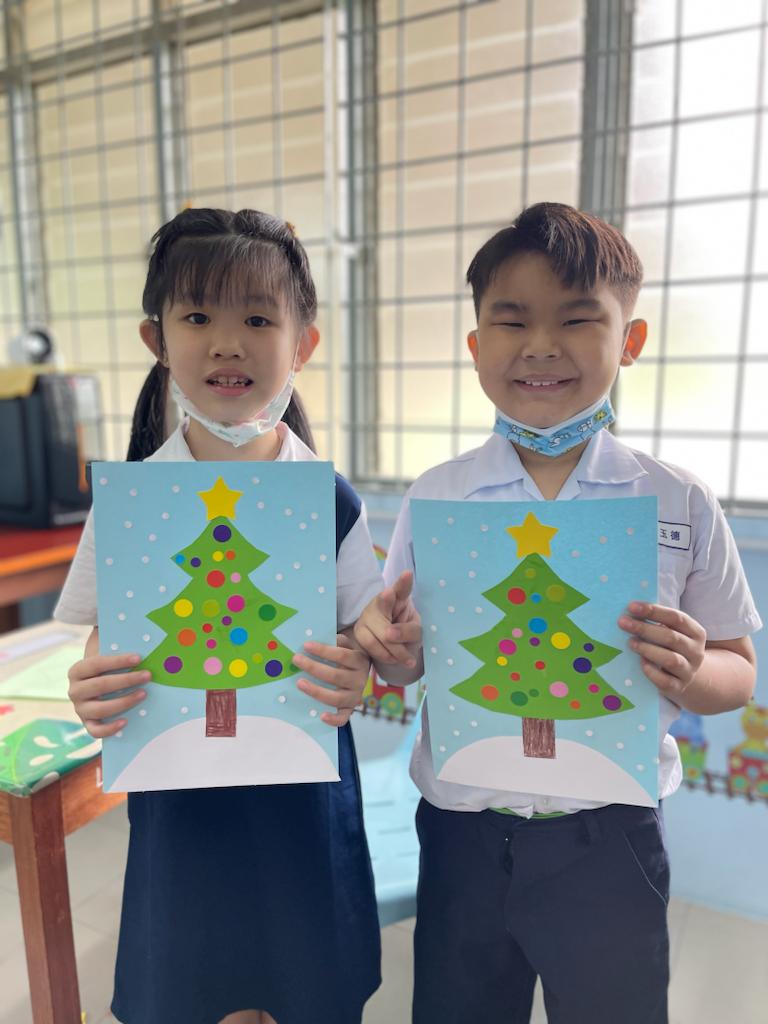

参与融合教育活动

黄凤英老师说,8位学生里有6位学生参与了教育部提倡的融合教育(Pendidikan Inklusif)。

他们参与了普通班的课程或科目,如体育与美术。

同时他们也参与课外活动,如红新月会与田径学会。

“融合教学理念的出发点是特殊儿和普通学生交流、融合,最大限度的降低当今社会对特殊儿的隔离。融合教育可以促进他们理解平等、尊重、接收、接纳的思想,在与特殊儿童共同学习共处的环节中塑造了他们友好,助人为乐的品质和个人素养,也是对特殊儿童和普通儿童“双赢”的教育模式。希望通过融合教育最终可以打破社会上对于特殊儿的误解和隔膜。”

该校特殊儿也一同参与学校的活动,如教师节庆典、国庆日及运动会,藉由活动的参与,他们得以学习融入人群,透过各项活动实施生命教育,补足孩子内在的缺口。

开明接受重视

特殊教育的课程是为特殊儿童量身定做的,对特殊儿童来说,是打开新世界的门,协助他们学习自理自立和融入社会。

“特别是课程包含的融合教育和独立能力的培养方面,对孩子的成长帮助较大。”

让爱来 让碍走

黄凤英老师说,我们要鼓励家长让适龄的特殊儿童接受特殊教育,努力为他们凿开连接社会的一扇窗,为他们创造机会。

社会宣导工作要持续不能少,让大众能够真正走近这些孩子,尊重、理解、接纳他们。这个接纳是一种带爱的接纳,就像父母接纳自己的孩子,无关健康与否、优秀与否。

使用乐器,认识音乐。

制作冰皮月饼。把简单的事做好,就是不简单。

新生村中公特殊教育班老师邵晓玲:

特教老师是一个关乎良心的职业,用爱心点燃希望,用耐心干预行为,用细心发现变化,用热心化解孤独,用信心担当责任,协助特殊孩子们打开他们与社会融合的窗口。

投入专业,保持热诚,持有毅力,希望在特教老师谆谆善诱下,特教生在轻松欢乐的氛围中打破学习障碍,建立起自信心,提升生活的技能,逐渐养成解决生活问题的能力。

邵晓玲老师认为,其实特教班最大挑战就是特殊儿与人的沟通,特殊儿童听不懂他人表达的事情,有些总是控制不住自己的行为,如一直往外跑,弄伤自己。

在教学方面,因特殊儿的专注力与记忆力差,所以需反复不断地练习,特教老师也需准备多样化教具或实物,以便学生更容易明白,因为他们的理解能力不高。

“每个特殊孩子在成长中都有属于他的特殊需要,不同的特殊儿都有他们的可爱之处,所以老师需要适当的引导和协助。”

她说,每位学生的情况不同,当学生有一点点的小进步都足以让老师有成就感,也深感这份工作特别有意义。

面对特殊儿,与他们相处并不需要 “特殊” 对待,而是多一份包容和同理,其实他们和别的孩子都一样。

“和特殊儿相处的每一天都有‘惊’和‘喜’,但是我很享受与他们相处的时光。”

唯有帮助特殊孩子掌握自理学习和操控与生活技能,让他们能和其他孩子般快乐生活,这才是特殊教育最重要的事。

砂麼東東

砂麼東東