那一天珊瑚礁守护者在国际边界的珊瑚礁进行常年检查监控,三个人潜到海里13米深的礁石坡。突然间一声巨响,海里发生爆炸,他们全身被一股强力震动,胸口紧绷,脑袋麻木,炸弹仿佛就掉落在他们头上,五分钟后,第二声巨响再次发生……

Reef Guardian珊瑚礁守护者简介

沙巴非营利机构,2004年起受沙巴州政府委任,在沙巴野生动物局的支援下,挑起管理与保护苏禄海苏古群岛海域保护区(简称:SIMCA)的责任。受访者Achier钟博士17年来为组织领航,与团队一起守护海洋。

炸鱼,不是用热油炸死鱼,而是用炸药炸活鱼。这是一种杀伤力强、极度危险的非法捕鱼手段。炸鱼并不是近几年才开始的事,在东马砂拉越的海域比较少发生,但是在沙巴这是司空见惯的事,因为沙巴海域海产丰富,加上非法移民的问题严重,炸鱼也成了难以管制的行为,甚至成为潜水业的噩梦,不但摧残海洋生态,也威胁人的安危。

成本低廉

●轻而易举唱丰收

采用炸鱼手段捕鱼成本非常低、炸药也不难制作,一个空瓶子掺入几样化学物品,加上一个保险丝盖或定时引信,就是一枚致命的工具,而这些材料在本地和邻国都容易取得,渔民只要利用铁杆将炸药沉入海里,一两秒后,海面掀起巨大浪花,鱼儿被炸死或震晕,他们就可以一次性打捞大量鱼获,不必按规矩作业,不必花时间等待,也不用费力撒网收网。只要四零吉就能换来一公吨的鱼,因此,炸鱼对渔民来说,就像在公路上违规U转的捷径,铤而走险也要知法犯法。

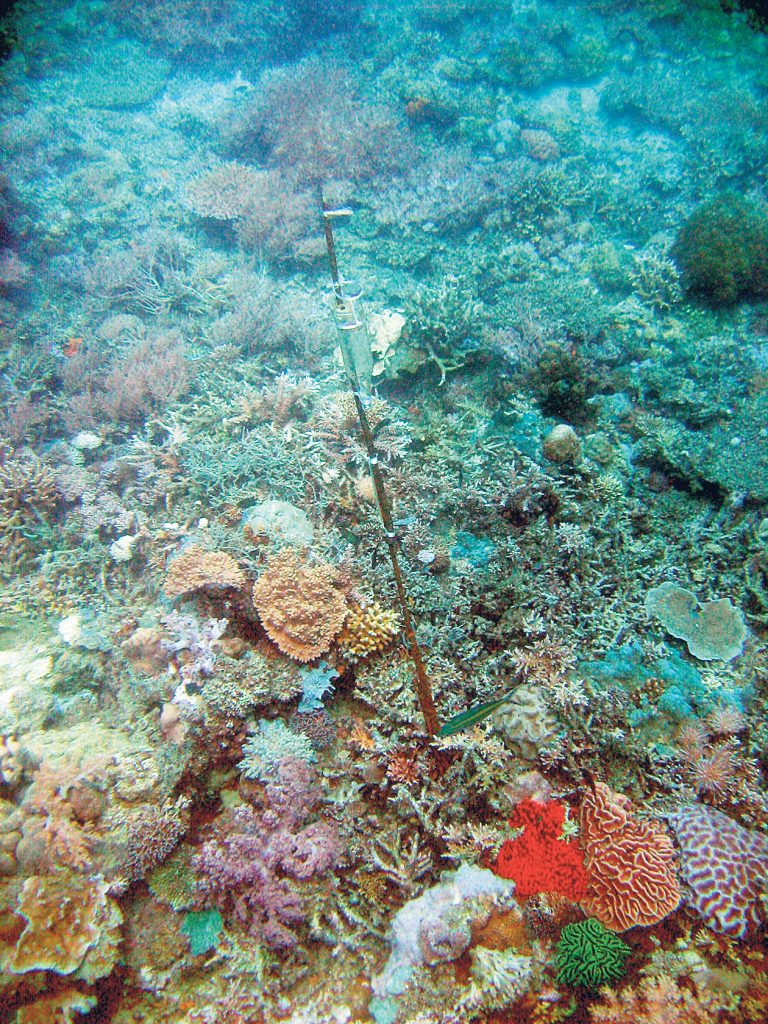

守护沙巴海域生态近20年的Achier钟博士透露,只要是有渔汛的地方,不管是深海还是浅海,炸鱼事件都可能发生,距离海面16米深的浅珊瑚礁,鱼群多而丰富,因此成为炸鱼的热门地点。渔民进行炸鱼之前,会先潜入海里看看哪里有大群的鱼,豆腐鱼(snapper)、白肚鱼(Rabbit Fish)、鲷鱼(Fusilier)这些群体出没的鱼类,都是他们虎视眈眈的鱼种,而其中鲷鱼在近海面处觅食浮游生物,容易被渔民发现,因此成为首要目标。

聪明的渔人,白天选择在公海进行炸鱼,因为那里执法者比较少,日光下收成也较为方便。晚上他们则在海洋保护区内摸黑犯法,以为这样能逃过法眼,这些渔人当中非法移民占了大部分,不过也不乏本地渔民,在靠近海域边界地带也有一些从菲律宾岛屿来的渔船。不管是小型渔船或是比较大的商业渔船都有可能进行炸鱼行为,移民驶着小船,带上几枚炸药,就可以满载而归。而规模较大的商业渔船通常会在一个水域投下多达七枚炸弹,来满足船舱。

杀伤力大

●谁都可能成为受害者

炸鱼不是没有代价的,渔民除了要面对被执法者逮捕的风险之外,更大危险的是,他们可能变成伤残人士。炸药是非常危险的化学武器,因此发生意外的机率也高,有时候炸药在还没放入海里,就在渔民手上就爆炸了,幸运的话他们是失去双手,更不幸运的话,他们会连命也给赔上。这类新闻也屡见不鲜。

炸药的威力取决于炸药的大小。在巡逻任务和海里勘察行动中,钟博士和团队经常发现的炸药有小瓶、大瓶,也有如鼓般大的。有一次她和伙伴在海里勘察时,经过一块明显刚被轰炸的地方,鱼儿尸体遍布半径30米的海底,而半径7米内的珊瑚全都支离破碎,他们在那里发现了7个爆破口!像这样的海洋伤痕恐怕几年甚至十几年都不会痊愈,原本健康缤纷的珊瑚礁,成了永久的墓穴。

有时候,炸药伤害和杀害的不仅是海洋生物,还包括了人。根据海洋工程师Paul Hodgson的研究,一个能杀死海里半径30米范围鱼类的炸药,它的威力足以杀死在海里半径100米内的人。钟博士就亲身体验过炸药的威力。那一天她和助手在海里13米深的礁石坡进行检查,突然间爆炸就发生了,第二次的爆炸后她回过神,比手势要大家停止勘测,浮出海面。

到达海面后,船夫手指着两公里外北方的灯塔,说那里有渔船踪影。登上船后,她马上请船夫联络兰卡央岛,通知执法单位携同海警准备出动,她一回到岛上就立刻跳上巡逻艇,和大伙往北边航去。很快地就发现了一艘菲律宾传统渔船和两艘小船,对方一见巡逻艇就迅速驶船逃向公海。一番海上追赶后巡逻艇成功超前截拦渔船,谁知船上渔民不愿投降,掷出炸弹的威胁!还好,那次他们依然化险为夷。

钟博士的经历说明,任何一个无辜的人,都会成为炸鱼活动的受害者。要逮捕炸鱼者是危险而困难的事,在一望无际的辽阔大海上,即使他们马上出动,也未必能成功逮捕渔民,渔民在逃逸的过程中,可以把任何违禁品和炸药扔到海里,消灭证据,即使执法者上船搜查也不到有利于提控的证据。因此,要遏止炸鱼行为,更有效的作法是防止。

侦测系统

●提供数据加强把关

2006年,钟博士初到沙巴东海岸岛屿任职,那时候炸鱼活动非常猖獗,每天都在发生。她不时吩咐助手一天潜入海中三次,去记录炸鱼活动,在最高的一次记录中,他们发现在45分钟内竟然有12起炸鱼事件!看见海洋的重伤后,防止炸鱼活动就成了Reef Guardian的一大目标。在这方面,香港非营利组织Reed Defender给了她鼎力的协助,Reef Guardian与Reef Defender自2014年起,联手协助执法当局打击沙巴各海域的炸鱼活动,多年来Reef Defender为沙巴提供水下爆炸探测器系统和数据分析,让Reef Guardian、其他非营利组织和沙巴政府,能对炸鱼活动采取更有针对性的预防与执法措施。

钟博士表示:“多亏当时仅16岁的Reef Defender执行长Adrian Chan出资请海洋工程师Paul Hodgson设计出爆炸探测器系统,我们才能有更详细数据作参考。Reef Defender所赞助的五套侦测系统可以侦测到30公里外酒瓶大小的炸弹所引起的爆炸,如此我们才能更准确地预知炸鱼活动的热点,加紧巡逻与把关。”

从2014年到现在,沙巴海域的炸鱼活动已经减少了70%至80%。2019年,两名外国游客和一名指导员在仙本那海域潜水时,不幸被炸鱼活动所伤当场死亡。这起人为的意外事件引起了各界的关注,也打击了潜水业,促使更多的非营利组织、政府部门和执法单位,更加积极严正看待沙巴海域炸鱼活动的问题,也更加紧密合作,联手阻止这种非法且危险的作业。

肉眼难辨

●渔获经由数管道销售

“一艘海上吉普赛船停靠在拿笃码头,船只载着装满鱼干的篮子,那些鱼干都是珊瑚礁常见鱼种,包括小石斑、雀鲷、神仙鱼、刺尾鱼、鹦鹉鱼、蝴蝶鱼和海鳗,大中小任何尺寸都有。这些鱼儿都有一个共同点——腹部内壁上有干血弹痕,这说明了这些鱼是被炸死的。”一份撰写于1989年的学者报告,说明了当时和现在,炸鱼鱼获的销路没有变过。

被炸死的鱼无碍于食用,不过缺点是这些鱼肉难以保鲜,因此,鱼儿通常会制成鱼干或是咸鱼,在乡区夜市里售卖,或者以烤鱼的方式卖给食客。再不然就被送到更大的工厂,用于生产鱼丸或其他海鲜食品。除了鱼儿的新鲜度之外,一般消费者不容易从鱼的外观来看出炸鱼的鱼获,像钟博士那样熟知海域和鱼种的人,才能从鱼种看出端倪。

民众如果发现有人炸鱼或射鱼,或是潜水员在海里发现疑似炸药之物,可以向马来西亚海事执法机构(Malaysia Maritime Enforcement Agency)投报。涉嫌炸鱼的渔民将根据1985年渔业法令被控上法庭,一旦罪成就必须接受两万零吉的罚款,或者监禁两年或两者兼施。

结语:

炸鱼这种恶劣的作业方式,所带来的负面影响,远远大于它所能带来的好处。然而,渔民和非法移民依旧使用这种手段,追根究底,想得到的就是生计,加上他们缺乏知识与醒觉,对永续发展完全不了解,他们不明白自己的行为对环境和他人造成多大的伤害。因此,要遏制破坏性的捕鱼方式,不是单靠执法单位和非营利组织就能达成的,教育、就业机会和其他方面也是不能忽略的。

海洋悲歌(2)

报道:戴舒婷

图片:由受访者提供

砂麼東東

砂麼東東