於他,

製作柏拉托貢不僅僅是一種藝術,

更是傳統智慧與科學知識的結合。

說到砂拉越的傳統樂器,毫無疑問,大多數人首先想到的是沙貝(Sape),因為它是烏魯族最著名的弦樂器。然而,其實本地還有許多不同類型的傳統樂器,這些樂器玩奏起來,聲樂一點也不比沙貝遜色,比如:柏拉托貢Pratuokng。

來自古晉巴達旺縣Annahrais長屋的亞瑟(Arthur Borman)是本地著名的Pratuokng大師,除了掌握精湛的琴技之外,他也精通製作。與人分享這種傳統樂器時,他總是毫不覺厭煩地細說從頭,英語解說清楚而全面,讓更多的人能夠本地認識這種民族樂器之美。

從古到今,由於竹的結構加之生長的普遍,與我國原住民文化、藝術、音樂——結下了不解之緣。用竹製成的樂器非常之多,如“笛”、“笙”、“箏”、等等,不勝枚舉。而Pratuokng作為比達友族的其中一個象徵,已有五千多年的歷史,不過它究竟是由哪一個民族說創造的,至今仍是個謎。Pratuokng並不是這個地球上唯一的竹箏,亞瑟表示只要是竹子豐盛的國家,當地民族都有自己的竹箏,包括菲律賓、越南、馬達加斯加等地方,這些竹箏大致上與Pratuokng相同,只是細節部分有些許不一樣。比達友族的音樂乃根據傳統儀式和慶典而編寫和演奏,結合歌舞來傳達和平、寧靜和歡樂的感覺,這些音樂通常從大自然中取得創作靈感,並模仿熱帶雨林的聲音,所以當我們在聆聽Pratuokng時,可以說是藉由另一種形式來聆聽熱帶雨林。

柏拉托貢是箏也是鼓

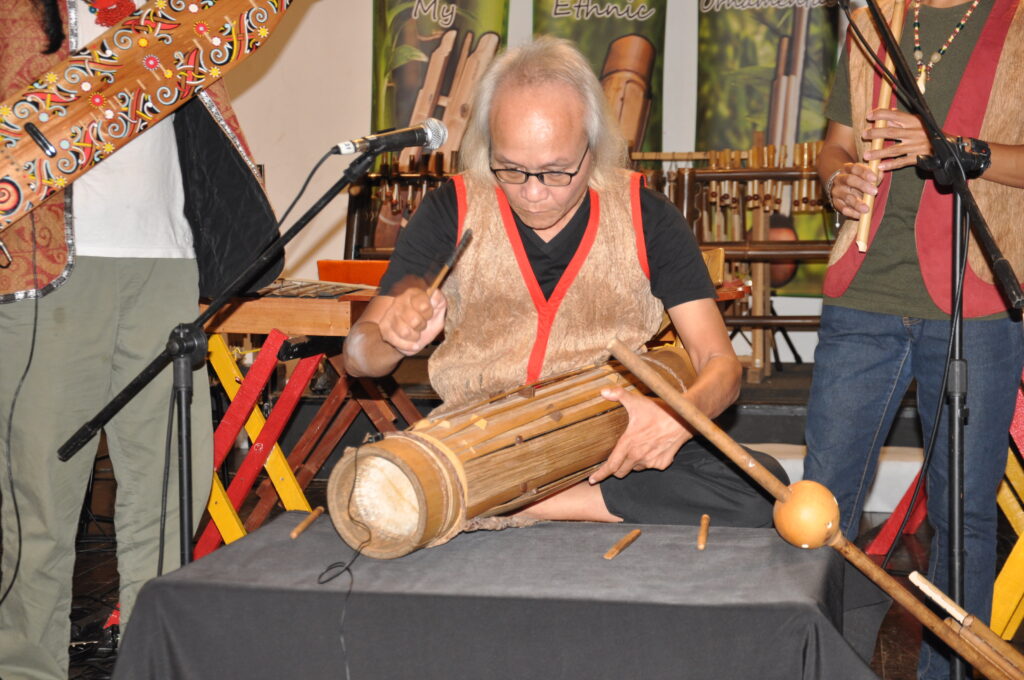

Pratuokng是一種圓筒形六弦竹箏,一種比達友族傳統撥弦樂器,全身以竹製作,從竹子本身的表面切割出細片作琴弦,搭配一隻竹枝來敲擊彈奏。玩奏時,樂手通常席地而坐,兩腿張開或盤著,竹箏頭尾部分枕在腿上,一手持棒,以敲、彈和擊的三種方式來使竹箏發聲。本地有好幾種以竹製的傳統樂器,而Pratuokng最大特點或是與其他竹樂器不同的地方是,即使是獨奏,它也能呈現出如協奏曲般豐富多樣的聲樂,因為三種不同的玩奏方式,使它能同時發出不同的聲音。獨奏時它樂曲不單調,協奏時它既能充分發揮獨奏樂器更深層次的技巧和豐富的表現力,又能起到管弦樂隊的作用。

Pratuokng有六根琴弦,使用D大調五聲音階定弦,跳過第二聲(re)和第六聲(la),用竹枝敲擊琴弦它就會產生“tuk、tuk”聲,輕淡優美。其聲音類型取決與竹子的長度,竹子短產生的聲音比較尖薄,竹子長的話聲音比較圓潤。每根琴弦的左右兩端與中間置有琴馬(Bridge)支撐琴弦,移動琴馬也可以調音。

初學者必須先了解如何調音,因為每根琴弦的音調、音高是隨機排列的,之後要習慣每個音鍵或音高的位置。由於Pratuokng是配合比達友族的傳統音樂來設計的,所以它調到五聲音階,跳過八度音階的第二和第六聲,這有別於我們一般接觸到西方和東方樂器,因此初學者必須根據這些方面來調適。玩奏時兩隻手兼顧三種操作方法,左右手各司其職,照著拍子進行動作,樂手必須非常專注避免出錯。初學者一般需要一兩個月的時間,來掌握基本技巧,唯有反復練習才能熟悉動作和節拍,聲樂才能流暢。

製作是一門學問 也是一種藝術

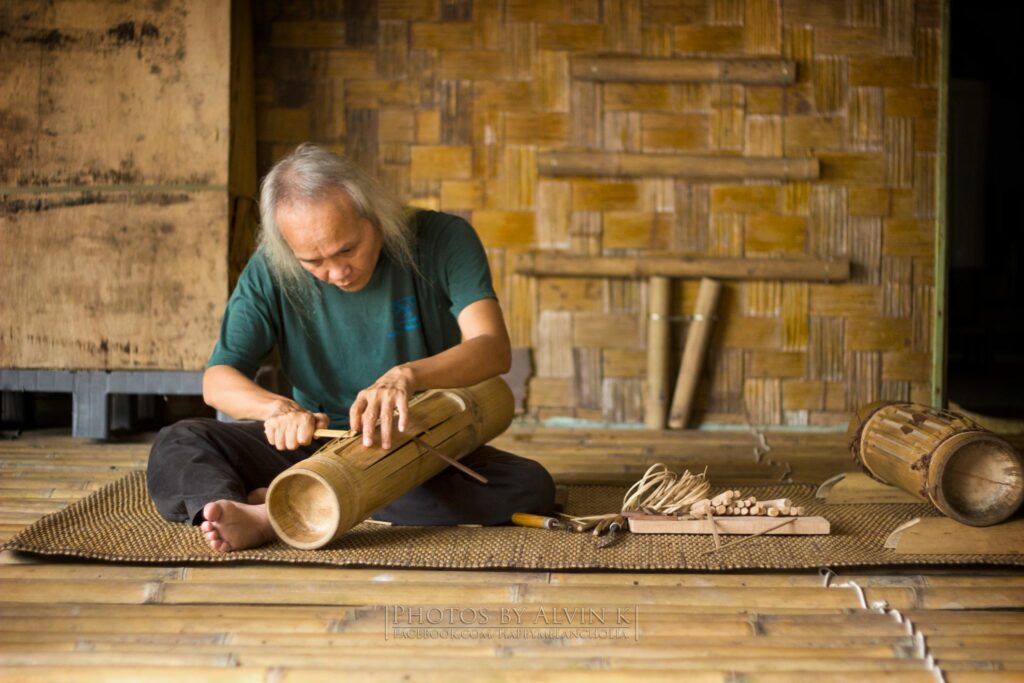

Pratuokng長約兩尺,直徑約六寸,採用一種名為patukng或betung的巨大竹子製作,亞瑟只在殘月期才到高地森林裡採集這種竹子,因為殘月期也是小潮期,這時候採集的竹子水份較少,適宜進行製作。雖然在低地森林也有patukng竹,但品質不如那些長在高地的,質地優良的竹子,曬乾後在竹節部位會呈現細細斑點,看起來似男子鬍鬚剃淨後的皮膚表面,這種竹子用來製作樂器,聲音柔順優美。取得竹子之後,製作師先將竹子以清水洗淨,再放到太陽底下曬乾。當原本的深青色逐漸變淺時,就是開始動手製琴的最佳時候。這時候竹子的乾濕度剛好,不會過乾也不會有太多水份,外皮還有一點軟性,便於雕刻切割工序,如果太乾的話,製作時竹子容易裂開,那就前功盡廢了。

琴弦是最難製作的部分,要用刀子從竹子表面雕刻出細長薄片,中間不能斷裂,整條琴弦的厚度必須相同,不能太薄,要不然振動力太強,聲音刺耳,但也不能太厚,否則振動力小,能量弱,音色不夠明亮,只有厚度剛好,琴聲才會柔和悅耳。每一根琴弦都需要雙手慢慢刻製,一根琴弦要花上一整天的時間才能做好。琴弦兩個末端與整體邊緣的距離不能太靠近,否則一不小心琴弦就會折斷。

一件Pratuokng需要168個小時來製作,如果以每天8小時工作時來計算,就等於21天,這不包括取材和曬竹子需要的時間。每一件Pratuokng都是按照買家或樂手的要求製作,有些樂手想要完整的D大調五聲音階,原本六根琴弦需加多兩根;有些人喜歡油光滑亮的表面,製好的琴就得上漆兩次;有些人喜歡竹子天然色澤,那就抹一層漆,以保護色澤和防蟲蛀。Pratuokng的價格視客戶的要求來決定,一般介於一千兩百到一千八百令吉之間。

他是樂師 也是文化傳遞者

亞瑟說,製作Pratuokng不僅是一種藝術,它也古人的智慧,以及科學知識的結合。他向師父學習傳統製作,然而,傳統的Pratuokng有些缺點。傳統的Pratuokng在製作琴弦時,琴弦末端長度是隨機製作的,琴弦邊緣是否與鼓舌(tawak)對齊無關緊要。但隨著時間的流逝,後人意識到琴弦邊緣對齊是十分重要的,因為在琴弦兩邊邊緣固上一圈藤繩(burad),就能發揮弦軸的功能,確保兩端琴弦的張力。琴弦邊緣對齊,藤繩會收緊琴弦和鼓舌的邊緣,將兩者固定,琴弦也不會從邊緣折斷或斷裂。另外,傳統Pratuokng以竹片做琴馬,而亞瑟選擇以鐵木片來替代,因為他發現竹質琴弦所發出的聲音圓潤而略顯沉悶,改用硬木作琴馬的話,就能使聲音更明亮。

樂器最怕摔跌,一點點的小碰撞甚至刮傷都會影響其聲音,而筒狀Pratuokng稍微沒放好就會滾動,琴弦容易損壞。因此要維護這樂器最重要的就是要把它擺放好。為此亞瑟特地為他的Pratuokng設計製作了類似筷枕的琴枕。琴枕以竹製作,約六七寸長的竹筒,直切一分為二,一個作前枕,另一個作後枕,在枕中間部分切割一個凹洞,左右側以曲線修飾,簡單實用。這琴枕原本是為Pratuokng而製,但有些顧客看了喜歡,覺得好用,向他定制琴枕來擺放家裡的裝飾品。

聽著亞瑟的解說,我心忖:依照傳統,但不固於傳統,古人流傳給後人一份智慧,一種我們稱之為“傳統”的東西,是要讓我們使用,而不是墨守成規。亞瑟以自己對材料的了解,改進樂器,把好做得更好,或許是不辜負傳統,同時追求藝術完美感的一種方式。他讓我感覺到,他是一個音樂師,也是一個文化的傳遞者,一人分飾兩角,他有扮演好兩個角色。

作為一位樂師,最好的樂器自然是自己使用、珍藏的那一件,這樣的非賣品在他家裡共有五件,由於阿瑟喜歡竹子原本的模樣和聲音,所以他專屬的Pratuokng完全不上漆。多年前有人看上阿瑟的寶貝,想以三千歐元來換取,但他是婉拒了。“那些錢確實能讓我維持生活,但是財富如過眼雲煙,非常短暫,多年前若我把琴賣了,到今天錢可能早就用光,而我什麼都沒有。但是今天我還有我的琴,我還能用它來演奏賺錢。”他這話仿佛在告訴我們,不能把資源用盡,目光短淺路走不遠。

二十年來亞瑟將自己獻給了Pratuokng,他投身於製作,並教導年輕一輩學生們如何玩奏這種樂器。當訪客來到長屋時,他扮演解說員的角色,一遍又一邊地為訪客講解比達友族的各種文化,包括樂器。此外,他也經常現身於國內外大大小小的音樂演出,音樂節,文化演出等活動,目的就是想將Pratuokng從巴達旺的小鄉村帶到全世界去,讓更多更多不同種族、膚色、國家的人認識這種樂器,欣賞這種樂器,並透過這種竹樂,聽見森林的淳樸自然的聲音,聽見森林和文化的美。

森聲不息系列

報道、攝影:戴舒婷

砂麼東東

砂麼東東