联合国指出”教育”是实践永续发展关键驱动力,教育工作对于地球的未来处于关键位置,因为我们会教育下一代成为各行各业。因此,对于永续发展思维带入教学现场,是教育工作者不断在思考的课题,而永续发展目标(SDGs)则是关键真实世界的媒介与锚点。

Eco Lodge创办人蔡文珮与共事的教员们深入了解永续发展脉络,进而透过交流共学以17项目标成为连结真实世界的锚点,再进一步进行以SDGs为核心内涵的教学活动与课程设计,将相关教学点子、想法带到教学现场,一起为一个永续的世代努力。

教育活动 构思与设计

每逢学校假期,Eco Lodge安亲班都会主办小小假期营,让放下课本喘气的孩子们,可以趁着这时候和大伙儿一起玩中学,学中玩。蔡文 珮 认为假期营必须做得有形有神,不能只是为了做而做,因此每个假期营都会涉及专题式学习课程。方案设计有时很烧脑,有时很消耗时间和精神,文珮习惯以终为始,先设定活动要达成的目标后,才设计过程,盯着目标看,她更专注聚焦。拟定架构、大纲、目标和完成设计后,细节、组织和执行就交由老师们去处理和决定。文珮 不吝于与人分享自己的设计课程的方法,但她强调自己并不是设计课程的专家,她也是边做边学,平时会多留意其他国内外老师的方式,然后按照以下一些条件来设计课程。

1) 关联性

选择与孩子日常生活息息相关的人事物为主角,比如:衣、食、住、行、用等。将学习与生活现场挂钩,这样让孩子更容易理解学习的内容,也更容易产生兴趣与感受,而在活动之后,也能将所学到的应用在生活上。回顾过去的活动,文佩曾以鸡为主体,因为鸡对每个不同家庭和种族的孩子来说都是非常普通而熟悉的食物。

2) 延伸性

为期几天的假期营,需要一连串不同的活动来填满整个过程,因此选择延伸性广的主角,活动设计起来比较容易,能涵盖的内容和范围也比较全面。比如今年五月的假期营,选了鸡为主题,因为与鸡相关的食品非常多,设计活动时就能增加活动的多元性、丰富性和创意。

3) 连贯性

由几个不同活动组成的假期营,活动与活动之间要怎么连串和连贯,才能让整体设计更加完整,流程和学习也流畅?这一次活动与上一次活动有没有连贯性?下一次活动能不能延续同样的主体,在其他路线上发展?

4) 认知、社会情感与行动

专题式学习课程设计必须涵盖两个方面,一是认知,二是社会情感及行动。简单来说,认知是认识与知道,而社会情感及行动是对与所认识到的事物的感觉、感想和回应。以目标12为大主题,在认知这一方面其目的是要让孩子了解他们的生活方式的选择如何影响社会、经济和环境,而在社会情感及行动这一边,是要让孩子意识到目标12与自己的关系,反思自己的角色与责任,并且采取一些相应行动。

5) 不同年龄层学员

考虑不同年龄层学员的能力与心智发展,分配合适的任务。比如对于年纪比较小的孩子来说,认知可以是对一些物品的基本认识,对年龄中上的孩子,可以让他们认识物品是怎么做出来的,对于能力更年长的一群,则教导他们生产与消费全过程所制造的污染。

6) 真实现场游览

文珮一直主张“向真实世界学习,为真实世界行动”,因此几乎每次假期营她都会加入真实现场游览单元,让孩子走进真实世界,透过五官体验来认识世界,这不但能加深学习效果,也能让孩子与世界连结。

7) 制造感官体验

有时一些事实或议题需要以数量化的方式来说明它的程度或严重性,但是年幼的孩子对数量没有概念,他们无法明白数字背后的涵义,也因此对数量没有感觉和想法。碰到这种情况时,要想想,如何将一件事情视觉化和具体化,让孩子透过感官体验来明白事情。比如:生产一件衣服需要消耗2700公升的水资源,2700公升有多少呢?是足够孩子喝三年的量。这样解释还是不够,文珮就借来大水桶,装了2700公升的水,让孩子透过眼睛来学习数量。向学员们介绍快时尚时,会说明马来西亚人平均一年丢弃两千公吨的衣服,每一个美国人一年就丢掉37公斤的纺织废料,课程设计请学员

提起37公斤的衣物,让孩子进入社会情感这一块来学习。

案例分享:

活动主题:“服“起责任 奔向永续

学习目标:提高学员对快时尚和纺织废料对环境影响的认识和理解

学习价值: 让学员从服装的历史开始来认识服装,接着到真实现场去了解服装从农场到工厂,最终到达垃圾填埋场的整个生命周期。这整个过程除了帮学生建构有关的认知之外,学生也借着亲身体验、见证与参与,对可持续的消费行为产生社会情感,续而采取相应的行动,从自身做起,实践负责任的消费与生产,并鼓励别人一起这么做,甚至将永续生活模式设为理想生活的指标。

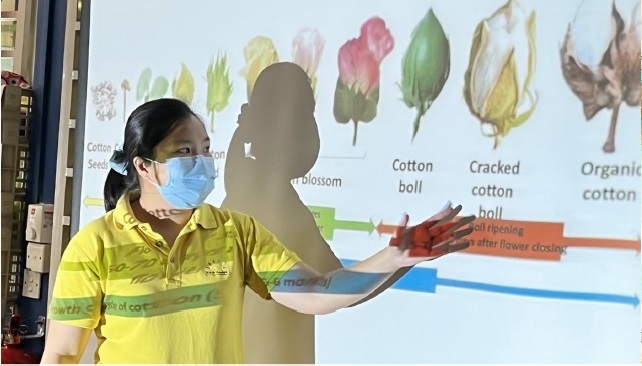

以服装展让学员了解服装的功能,建立孩子对服装的认知

参访真实现场,让孩子透过观察来学习

参访本地传统手工纺织工坊

参访本地客制化衣服印刷厂

认识快时尚与纺织废料

制造一件衣服需要用到多少水资源 ?将数据视觉化,加深孩子的体验

衣服上的标签有什么意思?

活动内容:

‧服装历史说明会

‧服装展

‧参访本地传统手工纺织工坊

‧参访本地客制化衣服印刷厂

‧参访二手衣物大卖场

‧认识快时尚与纺织废料

‧打水战

‧嘉宾主讲

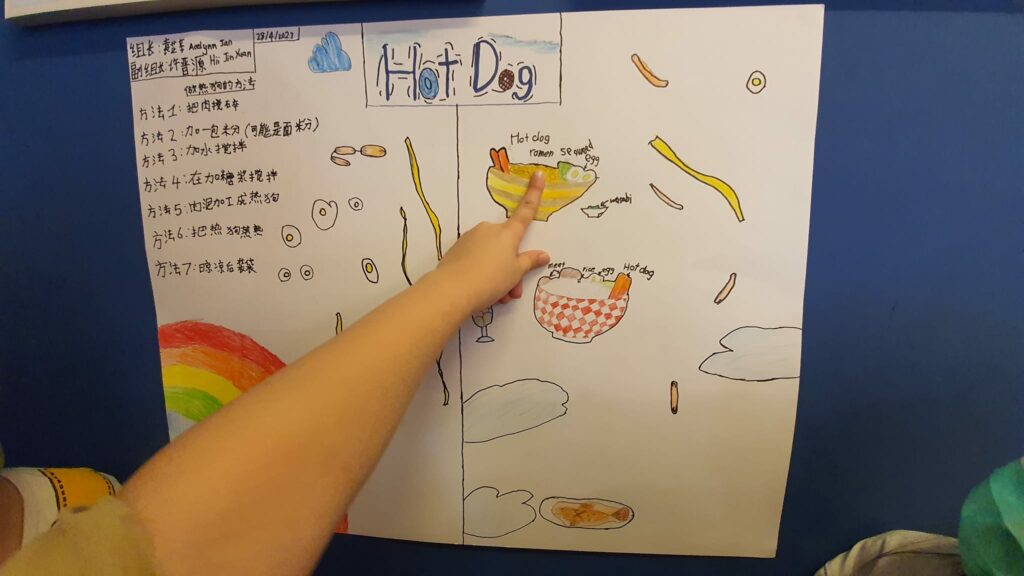

‧成果展

认知方面:

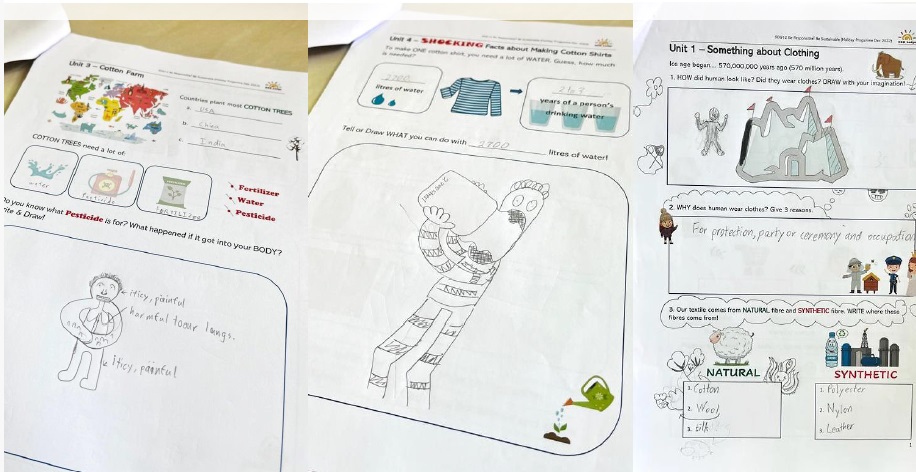

• 人类什么时候开始穿衣服的?

• 我们为什么需要穿衣服?

• 衣服从哪里来?用什么做的?

• 衣服是怎么做出来的?

• 衣服上的标签有什么意思?

• 制造一件衣服需要用到多少水资源?

• 制造一件衣服会对自然环境造成什么影响?

• 我们应该怎样负责任地消费服装?

社会情感与行动方面:

• 认识了时尚背后的故事后,我有什么感想?

• 我要怎么做?

• 我有哪些资源?

具体学习内容:

• 帮助孩子了解衣物制作的过程

• 学习金钱和支付的知识

• 学习辨认天然与化学加工材料

• 学习做出负责任的消费决策

• 学习分辨需要和想要

评估方法:

• 学员的参与度和讨论表现。

• 学生完成的活动工作坊、报告或展示。

• 学生对SDG12、快时尚、纺织废料等议题的理解程度的口头或书面评估。

知识补充:SDG12:负责任消费与生产

负责任的消费是指利用服务和相关产品,满足基本需求,为人们带来更好的生活品质。这种消费模式大量减少了对自然资源和有毒物质的使用,并减少了在服务或产品生命周期中污染物的排放,进而不会危及后代。负责任的生产是利用无污染的流程和系统创造商品和服务,保护能源和自然资源,为劳动者和消费者提供经济可行、安全和健康,并在社会和创造给予回馈。

主要目标:

• 以可持续的方式管理和使用自然资源

• 全球人均粮食浪费减半

• 大幅减少废物的产生

• 促进大众认识可持续的生活模式

• 鼓励企业采用可持续的做法,并将相关资讯纳入报告

• 支持发展中国家加强科学和技术能力,采用可持续的生产和消费模式

• 消除市场扭曲,避免鼓励过度消费而造成浪费

• 以负责任的方式管理化学品和废物

報道:戴舒婷

照片提供:Eco Lodge

砂麼東東

砂麼東東